百廿年我国学前教育国际交流与合作的历史演进与展望

作者: 张莉 周兢 刘宝根

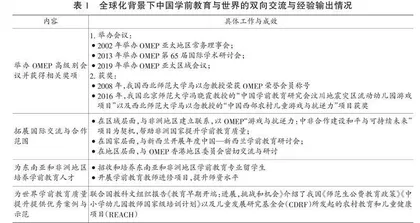

[摘 要] 学前教育国际交流与合作是推动我国学前教育发展的重要动力。本研究基于口述史和文献资料,梳理我国学前教育国际交流与合作百廿年的演进历程,将其分为清末学前教育的早期引进与模仿、民国时期西方学前教育思想的学习与吸纳、中华人民共和国成立后的“全盘苏化”与对外交流的中断、改革开放后走向国际舞台以及全球化背景下的双向交流与经验输出五个阶段。研究发现,演进历程中的特点表现为从被动接受到主动交流、从局部交流到全面融入、从单一形式到多元合作以及从单向引进走向双向交流与经验输出。新时代背景下,我国学前教育国际交流与合作应注重讲好中国故事、立足中国传统文化与国情、积极开展国际学前教育研究与参与全球教育治理,并做好学前教育的对外援助与支持。

[关键词] 学前教育国际交流与合作;历史演进;时代展望;口述史

自古以来,人类不同文化群体间相互交流和吸纳融合,促进着人类文明和共同事业的发展。教育交流在这种文化互动中扮演着重要的角色,成为各民族、国家和地区教育发展的强大动力。作为我国教育体系的重要组成部分,学前教育是儿童接受教育的初始阶段,也是终身教育的基石。回顾我国教育的发展历程,机构化的学前教育起始于20世纪初。经过百廿年的不懈努力和奋斗,我国如今举办着“全球规模最大的学前教育”,实现了“跨越式发展”,取得了“历史性成就”。[1]据教育部最新统计,2023年,我国学前教育毛入园率已达到91.1%,超过了经济合作与发展组织(OECD)成员国的平均水平。[2][3]

我国学前教育所取得的瞩目成就与国际的交流和合作密不可分。19世纪末20世纪初,随着幼儿园传入我国,我国的学前教育便在被动下产生。自此之后,我国不断借鉴和吸收国外先进的教育思想,从被动式学习开始,逐步进行反思和探索,有针对性地引进国际经验,到近年来积极走向国际舞台开展国际交流与合作,共经历了五个发展阶段。对于这一历程的梳理与总结,将有助于我国学前教育工作者进一步思考我国学前教育高质量发展与走向国际的路径和方向。

有鉴于此,本研究将采用口述史和文献资料相结合的研究方法,基于对我国学前教育专家祝士媛教授、唐淑教授以及马以念教授①的访谈和相关史料,梳理120年来我国学前教育开展国际交流与合作的历史脉络,总结其演进特点,并在此基础上展望我国学前教育领域未来的国际交流与合作。

一、中国学前教育国际交流与合作百廿年历史演进

我国学前教育国际交流与合作起始于清末,在此过程中经历了曲折而复杂的历程。百廿年来,我国学前教育逐步实现了从封闭走向开放。在国际交流方面,实现了从学习借鉴到双向交流与经验输出的跨越式发展,大致经历了清末的早期引进与模仿、民国时期对西方学前教育思想的学习与吸纳、中华人民共和国成立后的“全面学苏”、改革开放后走向国际舞台以及全球化背景下的双向交流与经验输出五个阶段。

(一)清末学前教育的早期引进与模仿(1904—1911)

清末,由于晚清政府的腐败无能和西方列强的侵略,国家内忧外患,社会动荡不安。一批有识之士为救亡图存寻求真理。康有为、梁启超等维新派认为,中国落后的原因在于教育不良,因此,他们积极引进西方的教育思想和教育制度,强调学前教育的重要性,不断倡导改革传统文化教育,建立新式教育,培养新式人才。[4][5]与此同时,在当时的社会背景下,民族资本主义的崛起使一些妇女走向工厂,家庭不再能完全承担对儿童的养育,机构式的学前教育便有了现实的需求,这成为现代学前教育产生的重要社会动因。因此,教育的改革势在必行。而在此时,为维护岌岌可危的封建统治,缓和社会矛盾,清政府被迫宣布实行“新政”,其中,新教育制度的建立成了重要内容。1904年1月,清政府公布了《奏定学堂章程》,又称“癸卯学制”。这一学制包括了蒙养院制度,学前教育第一次被正式纳入国家学制体系。[6]

面对新式的教育,特别是学前教育从家庭走向机构,我国缺乏相应的经验,亟须向他国学习。而此时,邻国日本学习西方已卓有成效,在开放中迅速崛起,同时,在地理和文化上又与我国相似。因此,这一时期,我国掀起了“以日为师”的热潮。[7]首先,“癸卯学制”的建立和实施便是学习和模仿日本教育制度的结果。

日本在那时候也是比较发达的,明治维新以后人家走得比较快,所以那个时候清政府颁发的第一个教育法,1904年1月13号的那个法,就是从这个,应该说几乎是和日本……所颁发的那个幼稚园的那个章程,(虽)是稍有改动,(但)基本上是一致的,那么也应该是用刚才那个词,就是“模仿”。

(西北师范大学教授 马以念)

其次,为快速推动学前教育的发展,清政府一方面派遣大量人员赴日留学,派出考察团考察教育,另一方面邀请了一批日本保育专家来国内任教和指导。其中,赴日留学人员通过翻译、出版等各种途径,介绍了很多西方和日本的学前教育理论和实践情况。[8]赴日考察学务则在1904年后掀起了一股热潮,各地学务官员纷纷赴日学习和了解日本的办学实践。[9]因而,在学前教育机构实践方面,我国在办园的各种规章制度、教学科目,甚至玩具等各方面基本沿用日本模式。[10]同时,我国还积极聘请日本教习到学前教育机构中任教。例如,我国第一所公立学前教育机构——湖北武昌蒙养院,就聘请了户野美智惠等三名日本保姆。户野美智惠根据日本公布的《幼稚园保育及设备规定》,制定了《湖北幼稚园开办章程》,其在幼稚园一日作息和活动内容方面基本与日本幼稚园一致。[11]

除日本外,我国学前教育早期引进和发展过程中还被动地受到欧美国家的影响。一方面,这些国家的教会在我国开设了很多幼稚园,完全开展西式教育。同时,这些教会还在我国开办幼稚师范学校或者女学,为教会或者非教会幼稚园培养师资。[12]在此情况下,我国学习了西方的学前教育模式。另一方面,继日本之后,欧美国家也积极争取我国学生前往留学,使留学人员学习了不少西方的学前教育模式和教育理论,进而对我国学前教育的发展起到了重要的作用。[13]

由此,在清末社会需求和政治背景的推动下,我国开始被动地引进学前教育,并且在学习日本和西方的过程中,不断认识到学前教育的重要性并开展实践。然而,这一时期,我国学前教育尚属于萌芽和起步阶段,缺乏相关经验,因此,我国在该领域的国际交流属于单向式,以学习和借鉴为主。尽管如此,这段国际交流历程对我国学前教育的发展产生了深远的影响。通过模仿和学习日本及西方学前教育制度和实践,我国初步形成了学前教育体系,并尝试举办机构式的学前教育。这也开启了我国学前教育的自主探索和寻求适合国情的发展之路。

(二)民国时期西方学前教育思想的学习与吸纳(1912—1948)

辛亥革命后,资产阶级推行了一系列的教育改革措施。进入民国,以蔡元培、鲁迅等为代表的革命民主主义教育家积极倡导和从事教育改革,民国政府也积极推行改革,努力使我国教育步入世界现代教育的行列。在此背景下,基于前期教育的启蒙活动,我国学前教育进一步拓展了国际交流的范围和内容,从对西方学前教育制度的照搬和模仿,逐步深入到对西方学前教育思想的学习和思考,并根据国情进行调整。[14]然而,这一时期的国际交流仍以单向式的大量吸纳和学习为主,在学习形式上主要采用“走出去”和“请进来”两种方式。

在“走出去”的形式上,五四运动前后,以陶行知、陈鹤琴为代表的学前教育先驱纷纷留美学习,师从杜威、克伯屈等著名的教育学家和心理学家。[15]这些教育家把国外学前教育的先进思想带回国内,欧美等西方教育流派几乎都涌入我国,卢梭、裴斯泰洛齐、福禄培尔、蒙台梭利、杜威等教育家的思想极大地推动了我国学前教育思想的发展。这一时期,我国学前教育在国际交流与学习方面开启了“师法欧美”的阶段。在此基础上,我国的学前教育先驱根据我国实情开展“中国化”的探索与实践。[16] [17]

除此之外,一些专家学者也积极把西方教育家“请进来”,为国内学前教育界带来先进的教育思想。这一时期,对国内学前教育起重要影响的事件便是杜威来华传播实用主义教育思想。杜威于五四运动前夕来到中国,在历时两年多的时间里,他到访了11个省市,亲自宣讲其教育理念。杜威提出的“儿童中心论”成为我国学前教育的指导思想,对我国学前教育实践产生了深远的影响。[18]

那个时代,我觉得东西方的影响对于我国最初幼儿教育的开端,还是比较好的,最起码思想是比较活跃的。(西北师范大学教授 马以念)

随着新文化运动,自然的新教育的运动也开始了,那么直接因素或者说影响最大的就是1919年杜威到我们中国来讲学,历时两年多了,我觉得好像当初他对南京的有一些学校影响还蛮大的。

(南京师范大学教授 唐淑)

与此同时,我国也开始了少量的国际交流,在国际学前教育会议上发言。如1937年陈鹤琴等几位专家出席在印尼爪哇举行的国际联盟远东禁贩妇孺会议。在此次会议上,陈鹤琴先生负责起草我国代表报告《中国妇孺被贩卖》。1948年,陈鹤琴先生应联合国教科文组织邀请,赴捷克斯洛伐克召开国际儿童教育会议,并在大会上提出 “四互”精神——互谅、互信、互尊和互助,倡导全世界儿童联合起来。[19]

因此,在民国时期,我国学前教育国际交流的范围得到了更多拓展。随着越来越多有识之士留学归国,更多国外先进的教育思想传入我国。这使得我国逐步从对中西方学前教育制度的机械模仿,转变为思想和理念上的学习,并开展更多本土化实践。与此同时,我国学前教育界也开始参与国际会议,发表自己的声音。

(三)中华人民共和国成立后的“全盘苏化”与对外交流的中断(1949—1977)

中华人民共和国成立后,我国逐步发展与世界各国的文化交流和友好往来。然而,中华人民共和国成立初期,由于缺乏社会主义建设经验,在国际交流方面,中央政府提出了“以俄为师”的方针,由此在教育事业发展上也开启了“全面学习苏联”的阶段。[20][21]

为系统学习苏联的学前教育理论与实践,我国聘请了苏联专家来华担任顾问,并全面接受其意见和指导。这些专家的主要工作是帮助修订教学计划和大纲,拟定各种重要规章制度,指导学校实践,并开办讲座,帮助各级教育干部和教师提高业务水平。[22]

(当时,教育部的方针)就是苏联专家讲的话要言听计从,要执行他们的指示,有条件要执行,没有条件创造条件也要执行,这是教育部的指示。(北京师范大学教授 祝士媛)

1950年,教育部邀请苏联专家戈林娜和卡尔波娃来我国系统讲授学前教育课程,聘任戈琳娜为教育部幼儿教育顾问,拟定《幼儿园暂行规程》和《幼儿园暂行纲要》等重要文件,对我国幼儿园实践工作进行指导。[23]1954年,苏联儿童心理学家马努连依柯来华任教,引发了学前教育界学习儿童心理学的热潮。同时,这位专家也参与指导我国拟定《幼儿教育工作指南》。在这些专家的实践指导下,全国上下幼儿园全面推行苏联的经验。[24][25]

戈琳娜是苏联的一个幼师校长过来,后来她还到好多城市,(如)上海、天津,去指导幼儿园的工作。但是她在指导中国幼儿园工作的时候,当然首要的就是只能学苏联的东西,所以她来了以后,中国最大的一个变化,(就是)各个幼儿园只能用苏联教养员的指导工作指南……实际当时苏联来了以后就是全盘苏化。(北京师范大学教授 祝士媛)

此外,我国翻译和出版了大量苏联教育书籍,介绍苏联教育经验。其中,《幼儿园教养员工作指南》和《我的儿童教育工作经验》这两本书被教育部指定作为当时幼儿园的学习参考书籍,并且前一本书成为我国幼儿园改革的主要依据。[26]

苏联来的整个一套,游戏的理论,心理学的理论,全面发展的这些教育理论,我觉得这些都给我们打下了很好的基础。(南京师范大学教授 唐淑)

尽管全面学习苏联教育经验对我国学前教育制度的改革和实践起到了积极的推动作用,然而在此过程中,也出现了对此前我国所引进的国外学前教育思想和积极成果的全盘否定的现象,如对杜威实用主义教育理论的批判,这导致了我国学前教育独立探索进程被中断。[27]