儿童的视角:让幼儿园教师专业发展焕发生机

作者: 仲筱 顾荣芳

[摘 要] 儿童的视角具有较高的研究价值,将儿童的视角引入幼儿园教师的专业发展中或许能够缓解教师专业发展中存在的问题,焕发教师专业发展生机。当前教师专业发展存在着方式缺乏可持续性、内容缺乏时代性、目的具有功利性的问题,幼儿园教师专业发展的过去、现在与未来是割裂的。然而儿童的视角是探索不尽的、变化的、充满魅力的,儿童的视角能够联结过去、现在与未来,具有生命力。关注儿童的视角能够明确幼儿园教师专业发展的起点与方向,使教师专业发展在“变”与“不变”中找到平衡,并帮助教师体悟专业发展的趣味。稳固儿童的视角的地位、学习了解儿童的方法、返归儿童的需要与问题的这一系列方式,有助于幼儿园教师专业发展焕发生机。

[关键词] 儿童的视角;幼儿园教师;教师专业发展

儿童是世界的未来,对儿童的研究就是对世界未来的关注。儿童的含义具有广义和狭义之分,广义的儿童泛指18岁以下的孩子,狭义的儿童通常指0岁至8岁的孩子,[1]即较年幼的未成年人。[2]本文“儿童”主要指学前儿童。与此相应,本文中的教师指的是幼儿园教师。当前对儿童的研究存在两种形式,一是基于儿童视角的研究,二是基于儿童的视角的研究。“儿童视角”的概念由布朗芬布伦纳于1979年提出,[3]指的是成人对儿童的认识,一般包括成人对儿童发展特点、规律的总结,本质上是“对儿童的特定看法”。萨默尔于2009年提出了“儿童的视角”的概念,儿童的视角是指非成人主导下的儿童自身的视角,代表了儿童在自身生活世界里的经历、感知和理解,[4]展现着儿童的存在。儿童的视角关注的是儿童的“自我建构”,即他们对自己的感知、经历和感受的表达与表现。[5]通常我们说的“儿童视角”既可以包括“儿童的视角”,也可以包括“儿童视角”,但由于只要涉及儿童都可以视为“儿童视角”,研究范围过于广泛,萨默尔等人认为从广义定义“儿童视角”缺乏学术意义,因此将“儿童视角”(广义)细分为“儿童的视角”与“儿童视角”(狭义),分别进行研究。[6]

我国早期关于儿童的视角的研究并没有从“儿童视角”的广义概念中分化出来,而是将儿童的视角等同于儿童视角。[7][8][9]近年来不少学者开始有意识地在学术研究中对“儿童的视角”提纯,强调儿童自身世界的价值。例如黄进、赵奇系统介绍了萨默尔关于“儿童的视角”的看法,认为儿童的视角为人类贡献了生命力、“真理”和爱的纽带,主张要采用跨学科的方法并带着行动者意味对其进行研究;[10]魏婷、鄢超云明确提出“儿童的视角”研究不同于关于儿童的研究,并对研究的价值取向、方法原则和伦理进行了思考。[11]边霞、孙悦含分析了儿童研究中“视角”的流变与发展,强调了其中“儿童的视角”的内涵、特点与实现。[12]儿童的视角是一个重要议题,近几年获得了人们的特别关注,值得教育领域的研究者深入探讨。

儿童是学前教育阶段的教育对象,也是幼儿园教师专业发展的重要他人。根据富勒的教师关注阶段论,教师的专业发展关注重点经历了任前关注阶段、早期生存关注阶段、关注教学情境阶段、关注学生阶段。随着教师教龄延长、经验丰富,教师对学生的关注度逐渐提升,并向着重点关注学生的阶段发展。教师的成长离不开儿童,教师专业发展不能忽视儿童的存在。人是教育出发点,但对于人的解读不能停留于自然生命体的角度,而应把人理解成是价值的存在。[13]儿童是学前教育的对象和主体,对儿童自身价值和生命意义的探寻是学前教育的真正出发点。“个体对世界的认知方式折射出来的正是个体自身的存在方式”,[14]儿童的视角彰显着儿童的存在,体现着儿童的生命价值。因此,探索儿童的视角对教师专业发展具有深厚的意义,研究者很有必要在教师专业发展中关注儿童的视角。

一、过去、现在与未来相割裂:幼儿园教师专业发展缺乏生机

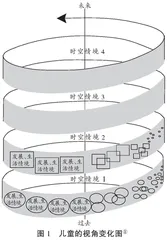

专业发展中的教师应该为此在教师,即教师作为主体而存在着,教师是存在者,并且能够领会自身的存在。[15]对此在的研究需从“时间性”的视角出发,[16]时间性对此在的教师而言是一种个人的时间,可分为“曾在”“当前”和“将来”三个流动统一的维度。从存在主义的角度看教师专业发展,教师专业发展方式缺乏可持续性,发展内容缺乏时代性,发展目的功利性较强。幼儿园教师专业发展从发展什么到为什么发展再到怎样发展都呈现出一种过去、现在与未来的割裂感,教师专业发展生命不具有连贯性,缺乏生机。

(一)断层未来:幼儿园教师专业发展的方式缺乏可持续性

“只有现在存在,这之前和这之后都不存在”,黑格尔认为现在具有永恒性,[17]因此教师专业发展尤其需要关注当下的发展。而在海德格尔眼中,将来才是三维时间中最重要的,将来具有优先地位,[18]教师专业发展还需将眼光放诸将来。然而即便是关注当下和未来,教师专业发展仍不够理想。本文从时间三维的角度把教师专业发展的方式大致分为四种。一是毫无规划的专业发展。这种方式是只关注当前的发展。人的生命具有不可重复性,随遇而安的专业发展方式具有较大的专业成长风险。二是只规划不实施的专业发展。这种方式只关注未来,把无果的梦想留在明天。三是按部就班规划发展。坚定不移按照目标行动的发展在现在便能知道未来,未来以“未来”的名义关闭在现在中。四是有大致方向,根据实际情况不断调适的专业发展。在教师自发的情况下,这种专业发展是一种成长的专业发展。但如果是教师教育者推进的发展,其发展过程又缺少开放性和自主性。

前三种只关注现在、只关注未来以及限制了未来的发展是逻辑上可能存在,但现实中较少出现的发展。第四种发展方式较为普遍,本文在此深入分析。福柯认为,并不存在自我决定、自我设计和自我控制的独立自主的主体,主体是被话语和权利关系塑造的。[19]真正自发、自主、自助式的教师专业发展很难存在,教师的专业发展往往在一定权利关系网络中由教师教育者或教育管理者推动,并常常用一般的期望和要求替代教师个人的特殊发展需求。此在“所包含的存在向来就是它有待去是的那个存在”,[20]此在教师有自己想成为的理想样子,每个人都具有特殊性,[21]每个教师都具有自主选择的权利。教育决策者制定的专业发展框架消解了教师发展的可能性与丰富性,教师各自可能的未来难以迎来“到时”。更严重的是,教师可能会消减“去是”的热情,即一种寻找自己发展可能性并努力实现自己理想目标的动力。[22]大卫·杰弗里·史密斯在《全球化与后现代教育学》一书中提及,“如果一味地朝一个方向发展,将一系列的计划、意图投射到诸如儿童或实习教师之类自我界定的世界上去,教育(包括教师教育)势必陷入贫困。”[23]纵观当前教师专业发展历程,教师专业发展与未来断层,缺乏可持续性。

(二)重复过往:幼儿园教师专业发展的内容缺乏时代性

此在教师是存在“在世界中”的“在”,[24]也是存在“在历史中”的“在”,教师与世界相关联,是过去、现在与将来演历过程的承担者,[25]因此教师专业发展需要关注到教师与世界、历史的联系,教师专业发展的内容也应关照到教师身处世界的情境性、历史性。教师专业发展的内容选择主要有知识更新倾向以及技能更新倾向,[26]除此之外还应包括专业情感、专业期望、专业价值观等在内的专业情意以及职业道德。[27][28]换句话说,教师专业发展通常发展的是教师的认知、能力以及情意与职业道德。[29]然而从教师专业发展的内容来看,教师是否获得真正的发展值得怀疑。就认知和能力两方面而言,教师专业发展不仅仅是知识或技能的从无到有、从粗浅了解到深入掌握,还需强调的是教师学习的专业知识和专业技能应该是科学的、具有时代性的、不断更新的。课本里的理论知识以及课程中传授的技能合乎科学性,但并不一定符合时代特点,往往缺少和当前情境以及未来世界发展的联系,纵观多年来师范教育的课程内容,系统严谨性有余而时代性、生成性不足。特别是教师专业发展中学习的知识往往来自成人对儿童的研究结果,例如心理学中的众多理论知识,这种知识已被奉为圭臬,反反复复出现在教师专业发展教材中。张忠华也曾表示教材内容陈旧、缺乏活力和时代感已然成为我国教育学教材建设的问题之一。[30]埃德加·富尔在为《学会生存——教育世界的今天和明天》一书所作的序言中指出,“教学活动本身,如同司法活动一样,倾向于重复过去,倾向于形式化、公式化”,[31]仅从教师教育所学内容看,教学活动确实一定程度上存在重复过去之嫌。

教师专业发展强调教师的发展与成长,然而以过去不变之内容盼教师当前与未来之发展,这种专注于过去研究成果的教师专业发展内容能否使教师真正了解当前新时代背景下的儿童,能否真正满足教师未来发展的需要值得商榷。

(三)忽视当下:幼儿园教师专业发展的目的具有功利性

事实上,在杜威看来,目的和手段、未来与现在联系密切。他认为从活动内部产生的目的既是目的又是手段,“当它标示我们所从事的活动的未来方向时,我们称它为目的;当它标示活动的现在方向时,我们称它为手段”,并且“每一个目的一旦达到,就变成进一步活动的手段”。[32]因此即便是指向当下的教师专业发展方式也带有未来的意蕴,指向未来的发展方式也不能忽视当下。然而传统的教师专业发展旨在提高教育质量、促进儿童发展、更新教师的教育理念和教育技能等。[33]这种目的过于强调社会改造,是从整个教育事业发展角度提出的良好结果预期,偏向专业发展的外部目的,忽视了此在教师的存在,带有较强的功利性。例如,陈文友认为达到卓越水平是教师专业发展的目标导向。[34]在这种观点下,教师被期待达到“杰出”或“超越一般”的水平,教师专业发展的目标被外部预设。在这种目标中,教师的主体性缺失,教师当下的体验和选择并没有纳入教师自身发展的目标范畴,教师极有可能因此走进“身份论”的狭窄道路,将实现自己例如“优秀教师”“卓越教师”的角色转变或晋升至高一级职称作为专业发展的目标指向,[35]却丝毫不理解这种目标与自己当前的生活和需求有任何联系,难以激发其当前的发展动力。“受功利性目标的驱动,在社会生活中,个体以功利性需求、功利性的立场去处理各种关系,除了自身确定的功利目标,外部世界对于个体来说,意义不大。”[36]教师和世界的联系也因此而削弱,并有可能会让教师专业发展呈现出看似蒸蒸日上实则内卷的发展态势。

海德格尔认为时间性是把“曾在着的有所当前化的将来而统一起来的现象”。[37]时间是流动的过程,曾在、当前与将来相统一,且其中将来具有优先性。然而专业发展中教师当前的真实体验、自由选择的可能性也同样不容忽视。功利主义的教师专业发展的目的是一种对未来教育事业、儿童、教师良好发展结果的预期,这种专注于服务将来社会的教师专业发展并没有将教师的未来考虑在内,更忽视了教师当下的行动与选择以及教师对自己所选负责的能动性,这种功利性发展目的可能带来的是社会要求与此在教师价值间的矛盾。

二、联结过去、现在与未来:儿童的视角具有生命力

尼采认为透视(即视角)是生命的一种基本活动,[38]自然,儿童的视角就是儿童生命的过程与过程呈现。萨特认为存在先于本质,儿童的本质是由儿童自身存在所建构的。儿童的视角展现着儿童的存在,是此在儿童关于世界的认识,关于自身想法的表达,具有儿童独有的生命力,儿童的视角是变化的、充满魅力的,是成人不可小觑、需要潜心挖掘并探索不尽的,儿童的视角能够联结过去、现在与未来,儿童的视角具有生命力。

(一)持续:儿童的视角是成人探索不尽的

儿童具有未完成性,具有无限可能,儿童的视角是成人探索不尽的。张华在反思本质主义的儿童观的基础上提出儿童是独特性存在、创造性存在、社会文化性存在、生长性存在和新生性存在。[39]其关于儿童之社会文化性特点启发我们将儿童的视角视作持续发展的视角。儿童的社会文化存在决定了儿童的视角处于“永无止境的”未完成状态,儿童的视角是成人竭尽一生也无法探尽的。了解儿童的想法、观点、经验是一件具有挑战性的工作,其挑战性主要体现在三个方面。一是儿童的视角很难被成人体悟。儿童的视角一般通过儿童的言行、神态、作品等呈现出来,其呈现的形式是有限的,没有任何一种方式能将儿童的视角完全呈现出来,多种方式的组合也不过是管中窥豹。二是随着儿童年龄的变化,儿童的视角可能会向成人遮蔽。年幼儿童在表述自己认识、感想与经验时可能词不达意,年长儿童在呈现自己的视角时可能会有意识地遮掩自己的真实想法。三是成人能永续探索儿童群体的视角,却无法持续追踪儿童个体的视角变化。所谓儿童个体指的是单个的儿童,而儿童群体指的是儿童个体的集合。儿童群体永远存在,而儿童个体却会随着不可抗的时间流逝而消失,最终呈现出成人的特点。儿童的视角是持续发展的,但正是儿童的视角的这一特点,让儿童的视角有一直吸引人们探索下去的魅力,了解儿童的视角不是过去、现在或未来的工作,而是可持续的工作。