不同活动情境下母亲词汇输入特征及其对儿童词汇发展的影响

作者: 张义宾 周兢

[摘 要] 语言学习的活动情境理论指出,儿童的语言学习嵌入在日常活动情境中。本研究基于这一理论,对汉语儿童与母亲在四种结构化情境下的互动情况进行了分析,发现活动情境、母亲语言特征以及儿童个体特征共同构成了影响汉语儿童词汇语义输入的环境系统。四种结构化活动情境共同推动母亲与儿童互动时产出更加丰富的词汇语义,但不同活动情境下母亲的词汇语义输入具有显著的差异;儿童的年龄和性别特征部分约束了母亲的语言输入特征;活动情境、儿童个体和母亲三个要素在推动儿童语义发展方面都有着不同的作用。研究同时发现,在互动过程中,母亲注重词汇输入的一致性、活动情境性和发展适宜性,但也存在回应敏感度低的问题。基于上述发现,本研究建议关注儿童语言发展的支持性环境系统,特别要营造高质量的结构化活动情境,并进一步提升母亲语言互动质量。

[关键词] 活动情境理论;亲子互动;活动情境;结构化活动

一、问题提出

有关儿童词汇与语言输入环境的探讨,一直以来都是教育学和语言学重点关注的范畴。国际国内研究一致认为,为儿童提供高质量的语言输入,对于提升儿童未来的语言、阅读和识字发展质量具有重要的价值。[1][2][3][4]近年来,研究进一步揭示了亲子互动的交互性、语言性以及概念性三维度特征与儿童语言发展的关系,[5][6][7][8][9][10]这进一步影响了儿童语言教育相关利益群体,以至于在儿童语言的研究与实践中,不论是家长还是教师,对语言输入的价值有相当高的认识。但回顾发现,过往这些研究似乎以一种概括甚至有些“粗犷”的方式,将儿童所面对的日常环境进行了简约化处理。在这些研究中,我们看到有重视亲子共读的、关注教师课堂语言使用的……尽管研究设计不同,但都不约而同地聚焦在单一活动情境中,比如共读、课堂互动等。虽然这些研究揭示了儿童词汇或语言学习的跨语言、跨文化特性,但是这种宏观且粗粒度的界定方式,实际上遮蔽了儿童所面对的、真实的复杂语言环境。

为应对上述方法论所造成的问题,近年来,研究者提出语言学习的活动情境理论(language learning in vivo)。[11]该理论强调活动情境(activity context)对于儿童语言研究的价值。活动情境是儿童一日语言活动所处的真实情境。研究者认为,活动情境是儿童语言学习和发展研究在微观尺度上的入口,而通过全天候语音记录技术能够采集并自动标记儿童的一日活动,可以将儿童日常的语言生活全部展现并描写出来。这种基于大数据的新研究理论和方法,可以对经典的语言输入问题进行再回应,揭示文化、情境、历史与儿童语言发展的关系。基于这一理论方法,研究者对儿童的活动情境,比如游戏、阅读、结构化活动(包括某些特定任务,如画画、写字等)、生活活动(如进食、穿衣等)、屏媒活动、交通工具乘坐以及户外游戏等进行了广泛的探索和对比。这些研究主要围绕三个层面展开。其一,探讨并描绘了儿童一日生活中不同活动情境的分布情况。研究发现在家庭生活中父母支持儿童语言发展最频繁的活动情境是游戏和阅读,其次是结构化活动、生活活动、屏媒活动,而乘坐交通工具和参与户外游戏则最少。[12]其二,对不同活动情境下语言输入特征进行对比分析。研究发现,游戏是最常见的语言活动情境,[13]角色类玩具会提升谈话的互动性并增加语句长度,拼搭类玩具会诱发家长更多的请求性语言;[14]阅读为儿童提供了更丰富的词汇、更为复杂的句法结构,其中说明性读物为儿童提供了更多与推理相关的语言经验,而叙事类读物增加了母亲有关叙事、去语境化和抽象语言的使用;[15][16]生活活动为儿童提供了更多脚本化的语言,比如洗澡时会涉及往澡盆里加水、打肥皂、用洗澡布搓澡、冲洗和擦干身体等脚本语言;[17][18]屏媒活动为父母与儿童一起使用电子设备提供了互动机会,但是整体上语句总量不如其他场景。[19]除了分析各个活动情境的特点,还将类似活动情境进行了合并。比如将阅读、游戏等归纳为结构化活动,将儿童看电视等归纳为单独活动,将吃饭、喂养等归纳为养育活动,并探讨三种活动之间的差异,其中比较有代表性的发现是中等社会经济地位的家庭开展的结构化活动要比低社会经济地位的家庭多10%以上。[20]其三,探讨上述活动情境中语言输入的特异性对儿童词汇发展的影响。阅读和游戏在推动儿童话语参与方面效果最好,儿向语的稳定性更高,更容易推动儿童依据上下文对词汇的意义进行推断,这种语义的规律性为儿童词汇发展提供了稳定的支持。[21]

需要指出的是,活动情境理论导向的研究为揭示儿童日常语言环境差异及其与语言发展的关系提供了新的微观入口,但是已有研究尚存在些许不足。第一,尽管全天候录音技术可以记录儿童一日的语言生活,但是目前录音转录技术尚不成熟,研究团队需要投入相当长的时间进行转录。第二,从研究视角上看,关注到一日活动情境的整体性,但是对某些结构化活动(如绘画、共读)的分析比较少,对比分析也比较少,因结构化活动往往代表家庭成员与儿童之间最高的互动质量,因此需要关注。第三,在活动情境的探索中,笼统地将语言输入的贡献者归纳为成人,是因为目前的技术只能区分儿童与成人,这自然忽视了语言输入特定对象的价值,比如对不同活动情境下母亲语言输入的关照不足。第四,在分析指标的选择上,往往采取传统的词汇量作为核心,缺乏对语义类型的进一步分析。早期儿童的词汇习得受制于语言输入的不同活动情境,但是儿童的词汇发展多大程度受到不同活动情境的约束,仍然需要基于语义类型的分析补充相关研究证据。第五,大量的研究都是围绕西方儿童群体展开,对汉语儿童的语言活动情境关注和分析较少。在初期调查中我们发现中国家庭中语言活动情境主要包括益智类游戏、阅读互动、体育游戏和绘画,但是这些活动情境下又有怎样的差异呢?这些活动情境是否进一步造成语言输入的特异性?这种特异性是否又间接造成了儿童早期词汇发展特别是语义类型的差异性?这一系列问题均有待深入探讨。因此,本研究尝试从儿童与母亲四类活动情境下的语料出发,分析不同活动情境下母亲语言输入特征,进而探求这些特征对儿童词汇习得的特异性影响,在理论和实践层面为家庭和学校开展相关的语言互动提供依据。

二、研究方法

(一)被试

本研究选择了华东师范大学儿童语言研究中心的zhou 1语料库。这一语料库记录了40对母亲与儿童互动的言语:儿童年龄为14个月、20个月、26个月、32个月的语料各10份;男女比例1 ∶ 1。母亲学历均为本科及以上。经家长报告,所有幼儿均没有听力和语言发育问题。

(二)语料采集程序

考虑到一日语言活动记录涉及的入户伦理以及转录工程量,本研究选择了华东师范大学儿童语言研究中心的“四个盒子”研究范式采集语料。该范式提供固定玩具供幼儿与父母互动,包括一个球、一个变形金刚、一本图画书和一套纸笔绘画工具。[22][23]“四个盒子”的设定是基于家庭游戏调查确定的。在初步调查中,我们发现中国家庭中语言活动情境主要包括益智类游戏、阅读互动、体育游戏和绘画。更为重要的是,上述四类活动在国际同类研究中也是比较常见的,且被列为结构化活动,[24]往往代表家庭互动中的最高质量语言表现。因此本研究将四个活动情境进行了组合。研究者在儿童观察教室内记录母亲与儿童在上述四种情境下的所有对话。研究过程中,母亲和孩子可依据自己的情况有所选择,确保幼儿对游戏互动的兴趣,并能够激发母亲与孩子互动语言的产生。为了检验拍摄到的幼儿的语言表现能否反映其真实的语言状况,每次拍摄完毕,研究者询问其母亲有关孩子的语言表现,如果表现真实则作为有效数据,否则考虑重新为其补拍。研究期间每次拍摄时间为30分钟。在拍摄录像过程中,研究者利用录音设备记录所有语音信息。

(三)语料转录和编码

本研究用文字的方式将录像中母亲和孩子的言语和身体语言记录下来,并按照“儿童语言资料转换系统”(Child Language Data Exchange System, CHILDES)[25]对文件格式的要求,转换为可在儿童语言分析(Child Language Analysis, CLAN)中运行的文本文件格式。分别对儿童和母亲的每个语句(utterance)进行标记。除了汉字外,所有的符号在英文状态下显示。参与转录者为硕士,均接受过CHILDES系统的培训。培训时,她们均首先获得录音并完成转录,然后与第一作者转录的语料进行了比较,在得到第一作者的确认后,允许她们自己转录。第一作者在研究人员完成后验证并检查了所有语料。转录的一致性为0.85。经过统计,本研究中母亲总共产出了4 927个句子(M=32.2,SD=40.98),儿童产出了1 435个句子(M=11.04,SD=12.49)。

(四)词汇分析指标

参照过往的研究,[26]我们将儿童词汇语义分为20类。本研究主要围绕其中的名词词类展开,共13类,分别是食物类、器皿类、身体部位类、服装类、盥洗类、读写类、形状类、玩具类、动物类、家居类、户外(活动)类、车辆类、其他类。由于不同活动情境下亲子互动时间不同导致他们产出的句子数量存在差异,为尽可能消除句子数量对词汇分析的影响,我们利用词汇量与语句量的比值作为语义类型的衡量指标。此外,为全面展现词汇发展的不同维度,本研究还对母亲和儿童的总词数(所有名词词语数量之和)、语义类型数(不重复计算的名词词语语义数量)、语义总数(重复计算的名词词语语义数量)、语义多样性(名词语义类型数与语义总数的比值)进行了分析。

三、研究结果与分析

(一)不同活动情境下母亲总词数的基本情况分析

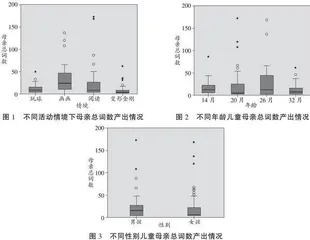

本研究中母亲总共产出的名词数为4 847个(M=107.71,SD=63.63),儿童总共产出993个名词(M=22.07,SD=23.42)。分析不同活动情境、不同年龄、不同性别儿童的母亲总词数的产出情况(见图1—图3),我们发现:在画画情境下母亲产出的总词数最多,其次是玩球情境和阅读情境,变形金刚情境下产出的总词数最少;儿童年龄为26个月时母亲的总词数最多,整体上总词数不会随着年龄增长直线上升;在面对男孩时母亲使用的总词数更多。

进一步以活动情境、年龄和性别作为自变量,以母亲总词数作为因变量进行多元方差分析,可以发现以下两点。第一,活动情境对于母亲总词数的产出具有主效应影响(F=8.138,p<0.001,η2=0.168),年龄和性别不具有主效应影响。事后检验发现,画画情境下母亲产出的总词数要显著高于玩球和变形金刚(ps<0.001),阅读情境下母亲产出的总词数要显著高于变形金刚(p<0.05),表明画画和阅读是母亲使用词汇最为丰富的情景。第二,儿童的年龄和性别对母亲总词数的产出存在交互效应影响,F=3.062,p<0.05,η2=0.071,交互作用的进一步分析发现,面对26个月男孩时,母亲产出的总词数要显著少于面对女孩时;面对女孩时,在26个月产出的总词数最多,显著高于14个月(ps<0.001)(见图4—图6)。

(二)不同活动情境下母亲不同词类的产出情况对比

分析不同活动情境、不同年龄、不同性别儿童的母亲不同词类的产出情况(见图7),我们发现:(1)不同活动情境下母亲的词汇产出呈现不同图景,在玩球和变形金刚情境下产出了更多的玩具、器皿类名词,在画画和阅读情境下产出了更多的读写类名词,在阅读情境下还产出了较多的动物类名词;(2)从各年龄段来看,母亲所产出的词类图景基本相同,在儿童14~32个月时,母亲的词类产出主要集中在玩具、读写、动物、器皿四类名词上;(3)面对不同性别的孩子时,母亲的词类产出也基本围绕上述四种类型展开。

进一步以活动情境、年龄和性别作为自变量,以母亲不同的词类产出比例作为因变量进行多元方差分析,我们发现以下情况。第一,动物类名词中,活动情境存在主效应影响(F=12.922,p<0.001,η2=0.247),其中阅读情境下名词产出普遍高于其他三种活动情境(ps<0.001),年龄和性别没有主效应,三者之间也没有交互作用影响。第二,盥洗类名词中,年龄存在主效应影响(F=4.386,p<0.01,η2=0.1),其中20个月儿童的母亲此类名词产出最多(ps<0.001);此外,年龄和性别的交互效应以及活动情境、年龄和性别的交互效应显著(ps<0.05),其中儿童年龄为20个月时母亲面对男孩所产出的词要比面对女孩产出的多,而且面对男孩时,母亲在玩球情境下所产出的词普遍多于其他活动情境。第三,衣物类名词中,活动情境存在主效应影响(F=6.189,p<0.001,η2=0.135),其中画画情境下名词产出显著高于其他三种活动情境(ps<0.001)。第四,在食物类名词中,活动情境存在主效应影响(F=3.926,p<0.05,η2=0.09),其中画画情境下名词产出显著高于玩球情境(p<0.05)。第五,家居类名词中,活动情境存在主效应影响(F=3.566,p<0.05,η2=0.082),其中画画情境下名词产出显著高于变形金刚情境(p<0.05)。第六,读写类名词中,活动情境存在主效应影响(F=32.318,p<0.001,η2=0.449),其中画画和阅读情境下名词产出显著多于玩球和变形金刚情境(ps<0.001);活动情境和年龄的交互作用,年龄和性别的交互作用,活动情境、年龄和性别的交互作用显著,儿童14个月时,母亲在画画情境下产出的名词显著多于玩球和玩变形金刚情境,尽管儿童20个月时母亲在画画情境下产出的词仍然显著多于玩球情境,但此时在阅读情境下产出的词显著多于玩球和变形金刚情境,这种效应一直持续到32个月,表明阅读价值的凸显。第七,户外(活动)类名词中,活动情境存在主效应影响(F=5.65,p<0.001,η2=0.125),母亲在画画情境下产出的词显著多于玩球和变形金刚情境。第八,玩具类名词中,活动情境存在主效应影响(F=38.805,p<0.001,η2=0.495),母亲在玩球情境下产出的词显著多于其他三种活动情境,在变形金刚情境下产出的词显著高于阅读和画画情境。第九,器皿类名词中,活动情境存在主效应影响(F=4.709,p<0.01,η2=0.106),母亲在变形金刚情境下产出的名词显著多于阅读和画画情境。第十,活动情境、年龄和性别对有关身体部位、形状、交通工具的名词产出没有显著影响。