新任研究生学历幼儿园教师的身份冲突与应对

作者: 范奭琛 汪甜甜 周钧

[摘 要] 研究生学历幼儿园教师的出现与持续增加是我国幼儿园教师队伍建设中的新现象。关注这部分“新兴群体”的入职适应是推动我国幼儿园教师队伍高质量发展的必然要求。对带编进入公办幼儿园工作不满5年的7名研究生学历幼儿园教师的深度访谈显示,由于内在愿望需求与外在现实环境之间的不协调,研究生学历教师入职幼儿园后,普遍在保教实践领域遭遇了“是保育员还是保洁员”“是专业教师还是专业写手”的身份冲突,在同侪交往领域遭遇了“是志同道合的伙伴还是孤单的独行者”的身份冲突,在专业发展领域遭遇了“是强烈的成就动机者还是沮丧的学习者”的身份冲突。由于个体能动性发挥程度与所获环境支持程度的不同,研究生学历教师应对冲突的结果有所不同。有的实现了理想身份与现实身份之间的顺利协调,有的则选择放弃理想身份,黯然接受现实身份,还有的拒绝现实身份,最终离开幼教行业。研究生学历幼儿园教师的培养单位、用人单位及教师自身应共同努力优化其入职体验,促进其良好身份建构。

[关键词] 教师身份;身份冲突;冲突应对;高学历教师

一、问题提出

在全面推进高质量教师队伍建设、大力提升教师学历水平的背景下,我国研究生学历幼儿园教师从2001年的136名(占比0.02%)上升至2020年的6 475名(占比0.22%),且呈持续上涨趋势,[1]成为幼儿园教师队伍中的“新兴群体”。该群体的出现对于促进学前教育事业发展、建设高质量幼师队伍具有重要意义。有研究表明,受教育程度高的幼儿园教师的班级保教质量更高,[2][3]师幼互动效果更佳,[4]更有潜力提供高质量的学前教育。世界上很多国家,如英国、法国、芬兰等已将幼儿园教师的学历起点提高到硕士水平。[5]我国2022年4月颁布的《新时代基础教育强师计划》亦特别指出,到2025年要培养一批硕士层次的教师和教育领军人才,为推动教育高质量发展奠定基础。新任教师在职业初期往往会经历专业以及个人方面的多种身份冲突,如果无法恰当处理这些冲突,那么他们可能经历严重的消极情绪,专业发展受到阻碍,甚至退出教师行业。[6]由于高学历教师具有较高的职业成就期望和自我实现需求,[7][8]其冲突体验可能更为强烈。已有研究发现,新任研究生学历幼儿园教师入职后出现了多方面的适应困难,如心理落差大、职业理想和现实间的矛盾日益加剧、[9]专业支持匮乏、人际关系满意度低等,[10]因此也产生了较高的离职意向,出现“招得来,留不住”的局面。[11]目前,国内外已有较多研究关注幼儿园教师的身份类型及建构过程,[12][13][14]但很少有研究关注他们在形成某种身份之前经历的身份冲突及应对方式,更鲜有研究关注研究生学历幼儿园教师这一“少数群体”和“新兴群体”。因此,有必要考察该群体入职初期经历的身份冲突及其采取的应对方式。

教师身份回答的是教师认为“我是谁”“我想成为怎样的教师”等问题,[15]反映了教师对自身职业的理解,具有多面性、矛盾性、动态性等特征。[16]有研究认为,通过参与专业实践、进行社会互动、开展专业学习等方式,教师可能建构多种形式的身份,包括理想身份(想要成为谁)、现实身份(认为自己实际上是谁)等。[17]其中,理想身份代表着他们个人的价值取向和目标,现实身份则反映了所处情境对他们的形塑。在个人价值愿景与所处社会文化情境持续互动的影响下,这些身份可能一致,也可能产生矛盾。[18]当不同身份之间出现矛盾时,教师就可能经历消极情绪,成长受到威胁,甚至升级为身份危机。鲍迈斯特(Baumeister)等提出的身份冲突理论可解释这一现象。该理论认为,尽管个体持续地追寻身份的稳定和一致,但这一努力却经常被动态、不稳定甚至冲突的社会文化背景所干扰,导致其身份陷入个人价值愿望与外界角色要求相冲突的困境中。当个体感受到所具有的身份互不相容、暗含着相矛盾的承诺和行为要求时,就会感受到自己站在对立的两极之间,经历被不同身份“撕裂”(torn apart)的状态,这就是身份冲突(identity conflict)。[19]

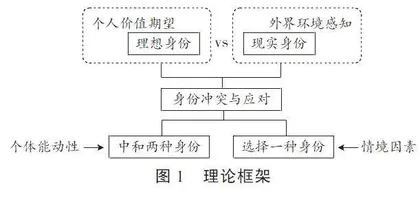

身份冲突应对方式对个人职业发展具有重要意义,因为身份冲突可能会在不断变化的情形中升级,进而导致身份危机甚至崩溃,但同时也可以为个人的专业成长提供重要机会。鲍迈斯特等人提出了解决身份冲突的两种方案。一是通过整合承诺中相矛盾的某些方面,形成并接受新的身份。这一方案强调个体能动性的作用,即个体要能通过反思自己的专业行动来寻求可能的改变。[20]二是在两种身份中做出选择,这实质上是要求个体必须背叛其中一种承诺。这一方案往往需要个体找到一种坚实的标准来评估相矛盾的两个承诺并做出选择,但不幸的是,这种标准很难找到。此时情境因素就发挥了决定性的作用,因为它能为个体的选择提供社会支持。[21]基于上述相关理论,本研究建构了理论框架(见图1),并试图回答两个问题:一是新任研究生学历幼儿园教师入职后经历了哪些身份冲突,二是他们如何应对这些身份冲突。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究所指的研究生学历幼儿园教师是指在普通高等院校获得全日制硕士学位后入职幼儿园从事一线工作的教师(以下简称“研究生教师”)。基于目的性抽样原则,研究对象还须满足以下要求:一是教龄低于5年,因这一教龄段的教师面临的发展困境更加突出,冲突体验也更加深刻;[22]二是任职于北京市公办园,因入职公办园是研究生学历幼儿园教师的主流选择,北京市公办园中的研究生学历教师具有较好的类型代表性,也便于研究资料的收集。在朋友引荐和滚雪球抽样策略下,研究者陆续与9名教师取得联系并进行了初步访谈,了解其入职幼儿园后的主要经历和感受,其中有7名教师对自己入职以来的经历有着较为清晰的记忆和较为主动的反思,并表达出较强的参与意愿,成为最终的正式研究对象。(见表1)

(二)研究方法

本研究主要采用访谈法收集数据。考虑到“身份冲突”是一个较为晦涩的学术概念,为便于研究对象理解以及顺利打开话题,研究者在访谈时以“入职体验”为线索,引导受访者讲述自己入职后的各方面积极体验、消极体验、对自身经历的感受和理解、当下的职业态度及未来的职业规划等。主要问题包括:您进入幼儿园工作后感觉如何,为什么?您之前是如何理解幼儿园教师这份工作的,现在又是如何理解的?当现实与期待发生冲突时您是如何应对的?您还愿意继续做一名幼儿园教师吗,为什么?等等。同时,笔者还根据上一位访谈对象的访谈结果不断细化和修订访谈提纲,以便在访谈下一位教师时获取更加丰富的资料,同时也验证某一现象是否真实,某一冲突或应对方式是否在不同研究对象身上都存在。

(三)研究过程

研究者于2021年12月至2022年2月,分别对7位研究对象进行了1至3次正式的半结构访谈,每次持续1至3个小时,同时辅以多次非正式的微信访谈。所有访谈全程录音,并在结束后立刻转录,进行初步整理与分析。当发现所得资料不再产生新主题或已有主题的新属性时,认定资料达到饱和,从而结束数据收集。为了更充分地理解研究对象的经历与体验,丰富原始资料并形成三角互证,研究者还在访谈过程中邀请7名教师提供相应的实物资料作为数据补充,如在研究对象提到自己写作任务繁重时,笔者请他出示自己近日来的写作任务安排,或在研究对象提及自己曾经的情绪状态时,请他出示当时的朋友圈状态等。研究过程中,研究者恪守自愿参与、退出自由、信息保密等伦理要求,并通过在访谈过程中给予情感反馈、研究结束后给予物质反馈等方式实现与研究对象的互惠。

(四)数据处理

研究者反复检视资料,在数据与理论框架间不断来回。首先,反复阅读资料,寻找与研究问题相关的代码并进行开放编码,当注意保存受访者的本土概念。此轮编码形成了多种身份标签,如“装饰品”“笔杆子”“写作工具”等。其次,比较、修订、整合这些身份标签,形成一些关键、主要且能被所有受访者共享的身份类型,如“写手”。最后,基于身份冲突的理论框架,进一步检验这些身份类别之间的相似或相对关系,最终呈现出了三种身份冲突。研究者将初步分析结果与研究对象分享,研究对象基本认同研究者的描述与解释,同时也提供进一步反馈,为研究者修订分析结果带来启示。

三、研究结果与分析

(一)身份冲突

本研究发现,新任研究生教师入职后主要经历了三种身份冲突,即保教实践、同侪交往、专业发展三个核心类属。这三大类属与他们的专业生活密切相关,是理解其身份体验的关键。

1. 保教实践身份冲突

(1)“保育员”VS“保洁员”

幼儿园教师的教育对象有着自身的身心发展特点,这决定了幼儿园阶段的教育要将“保教结合”作为基本原则。这里的“保”是指在生活上给予幼儿精心照料和养护,包括照顾幼儿的一日生活起居、培养其良好的生活卫生习惯和保护幼儿日常安全等;“教”是指对幼儿进行必要的知识启蒙与能力培养,为促进幼儿体、智、德、美全面发展提供专门的教育和引导。经过6~7年的专业学习,研究生教师认同“保教结合”这一理念,并对担任“保育员”这一身份具有一定的认同,如“(幼儿园招聘时)跟我说的是,即便作为研究生,你也是要从头做起、从保育做起,我也是通过专业知识的学习,我知道学前教育领域要坚持保教结合,也就是说保育工作是很重要的,我也认同这个观点,就留在了这个园里”(T7)。认为保育工作是具有专业性、蕴含科学依据和教育价值的重要工作,如“比如枕头的高度,应该给家长提什么建议,孩子那些不协调的肢体动作怎么纠正,流鼻血以后是直接堵上还是按压止血,良好的生活习惯怎么培养,有很多生理卫生、心理学、教育学的知识在里面”(T6)。

然而在现实中,担任保育员成为研究生教师入职后面临的首个现实冲击。在现实中,保育员的工作存在重视卫生清理、忽视以保施教的问题,[23]且研究生教师也缺乏相应的保育实践技能以及保教结合实践能力,他们在大量的卫生清洁工作中不胜体力,且感到难以在这项工作中发挥专业价值、体会到自我成长。“我需要做的工作就是打扫卫生,擦桌子,扫地,拖地,盛饭,刷盘子,洗玩具。”(T5)“我需要去扫厕所的马桶,用海绵去手擦马桶,还要擦餐车,蹲在地上用抹布擦地。”(T7)幼儿园培训的内容和评价方式也影响到研究生教师对保育员工作专业性的认知,培训内容是“不要用钢丝球擦什么东西,叠被子要叠成豆腐块儿,怎么让它立起来”(T6),评价方式则是“每周一次小检查,就看你班级里面干不干净,东西放得怎么样”(T6)。高强度的体力消耗以及无法顺利在这项工作中实现专业价值,使得研究生教师倍感“煎熬”,“找不到意义感,找不到价值感”(T5)。甚至引发身份认同危机和专业信念的动摇,如“我是保育员还是保洁员?(T2)”

(2)“专业教师”VS“专业写手”

虽然研究生教师入职幼儿园有多方面的动机,但成为幼儿园教师是他们共同的选择,他们对此有着清晰的认知和承诺。“(研究生进入幼儿园)是一种时代的缩影……这些年重视老师了,重视幼儿园了,从教委层面它就有一种引导,就是说幼儿园是要进研究生的,是需要高素质的人的,要提高教师队伍的质量,提高幼儿园教育教学的质量。”(T2)他们认同从一线带班做起,在实践中积累经验,为终身专业发展奠基。“我想成为一个非常专业的老师,这首先需要有非常多的一线经验,这些东西不积累是出不来的。以后不管走上什么岗位,没有一线经验都是站不住脚的。”(T4)“我希望在成为教师的这条长长的道路上,我能不断琢磨和孩子发展有关的规律、原理、现象,形成自己的判断力,不断实践、不断修整,最后铸成一种专业的状态。”(T1)

然而,由于研究生教师在幼儿园领域尚属“新兴群体”,不少幼儿园近年来才迎来第一批研究生教师,园领导对这一群体的认知和定位存在偏差,缺少培养与任用研究生教师的经验。与此同时,职业初期的研究生教师在专业实践能力方面的优势不明显,不少园领导将写作作为研究生教师当前的主要用途,忽视了对其专业实践能力的培养及长远的专业发展规划,使得研究生教师的“专业教师”身份再次受到挑战。“领导很直白地跟我们讲,知道为什么花这么大力气招你们来吗,是因为你们会写,你们的优势就是在这儿。”(T2)领导认为研究生教师“带不了孩子,上不了课”(T6),优势就是写作。大量繁杂的写作任务占用了研究生教师的带班时间和私人时间,“忙的时候一天要工作十四五个小时,加班基本都是在写东西,带孩子已经成了副业”,“十三五结题,十三五过了之后马上十四五又要开题,我要帮领导写课题,还要帮老师们改课题……每年还有创新项目,成果奖申报,各种总结、计划,还有领导评职称的材料、园庆、园里的十四五发展规划……”(T2)大量的写作工作不仅没有“名分”,很多时候也没有“结果”,他们表示:“只要是写东西,不管跟我有没有关系,领导都会交给我来做。”(T4)“也不是一个真正要去思考和研究的事情,纯粹是文笔润色,甚至有时候就是帮别人写。”(T1)“(文章)发完之后可能连名儿都不给她署一个,所以她们最后就变成了一个专业写手。”(T6)当被问及感知到的现实身份时,“笔杆子”“写作工具”是常见的形容词。