基于科学评估的学前教育质量与儿童发展关系研究进展及其未来展望

作者: 陈月文 刘宝根

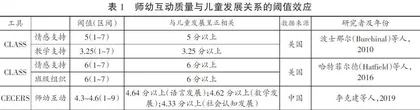

[摘 要] 为给学前教育投入提供产出反馈,各国均开展了学前教育质量科学评估,并探讨其与儿童发展之间的关系。从1990年至2021年间,国内外关于学前教育质量与儿童发展关系的研究总体显示,学前教育机构的整体质量对儿童发展的影响易被非关键质量所稀释;结构质量对儿童发展存在阈值效应;过程质量是影响儿童发展的关键因素,尤其是特定领域的过程质量能更显著地影响和预测儿童对应领域的发展,不过过程质量对儿童发展的影响同样存在阈值效应;过程质量是结构质量影响儿童发展的重要中介。未来应开发具有文化适宜性和实践导向的学前教育质量与儿童发展评估工具,应构建大型学前教育质量与儿童发展追踪数据库以深入探索两者的关系,应开展基于循证研究的学前教育质量提升实践。

[关键词] 学前教育质量;结构质量;过程质量;儿童发展

一、问题提出

学前教育质量是学前教育政策制定者、研究者、学前儿童家长等利益相关者共同关心的核心话题。狭义上的学前教育质量指的是学前教育机构的教育质量,主要包括结构质量和过程质量。结构质量指可具体规范和控制的变量,如班级规模、师幼比、教师资质等。过程质量则是与儿童生活和学习经验有更直接联系的要素,如师幼互动、课程等。[1]学前教育的最终目的是促进儿童身心健康发展,因此研究学前教育质量与儿童发展的关系能够为学前教育事业的投入提供产出反馈。通过科学评估和循证研究发现何种质量、何等水平的质量对儿童发展有积极影响,更是能够直接为政策制定者、幼儿园管理者及一线教师提供基于研究的证据,进而整体布局、精准投入,最终促进儿童的身心健康发展。

国际上基于科学评估开展的学前教育质量与儿童发展关系的研究始于20世纪60年代。当时英美等国都非常关注教育的公平性。在学前教育阶段,各国政府投入大量资金开展各种早期教育干预项目,以增加学前儿童(尤其是处境不利的学前儿童)的教育机会。为了了解这些早期教育干预项目的成效,研究者们对这些早期教育干预项目的影响(产出)进行了纵向追踪研究。佩里学前教育项目(Perry Preschool Project)是其中最为知名的早期教育干预项目。该项目始于1962年,由心理学家大卫·怀克特(David Weikart)等负责。123名来自低收入家庭的美国非裔学前儿童被随机分为两组,其中一组参加学前教育项目,另一组没有参加学前教育项目。研究者分别在被试3岁、11岁、14岁、15岁、19岁、[2]27岁、[3]40岁[4]时对比了两组的发展情况。结果发现,参加学前教育项目的被试在各个年龄段的认知、社会性、情感等方面的得分都高于对照组。类似结果在其他早期教育干预项目(如芝加哥认证亲子中心项目、卡罗来纳初学者项目等)中也得到了证实。[5][6][7]这些研究为政府完善学前教育政策、增加对学前教育的财政投入提供了积极的反馈,也为提高教育公平性的改革提供了实证证据,从而促使这些国家更加重视学前教育。[8]

20世纪90年代以来,随着问责制在英美等国的推行,这些国家的研究者和政策制定者进一步关注何种质量、何等水平的质量能够预测和解释儿童的发展。随着诸如《幼儿园学习环境量表》(Early Childhood Environment Rating Scales,以下简称ECERS)、《班级互动评价系统》(Classroom Assessment Scoring System,以下简称CLASS)等一系列学前教育质量评估工具的研发,研究者对学前教育质量的内容和水平进行了更加精准的评估,同时运用更加复杂的数学模型(如多层线性模型(Hierarchical Linear Model,HLM)、广义线性混合模型(Generalized Linear Mixed Model,GLMM))分析了不同学前教育质量与儿童发展(认知、语言、数学、执行功能、社会情绪情感等)之间的关系。研究取得了一系列的共识,为如何提高学前教育质量提供了科学研究的证据。

当前我国学前教育事业正步入高质量发展的起步阶段,无论是精准施策还是实践行动都需要准确把握影响儿童发展的关键质量要素与水平。为此,本文梳理了从1990年至2021年期间有关学前教育质量与儿童发展关系的研究,试图归纳何种质量对儿童发展有重要影响、何等水平的质量对儿童发展至关重要,以期为我国相关政策制定和实践行动提供实证证据,并展望未来我国学前教育质量与儿童发展关系研究的方向。

二、学前教育质量与儿童发展的关系

学前教育质量作为一个整体概念,包含了结构质量和过程质量等维度。研究者往往从以下三个角度探讨学前教育质量与儿童发展的关系:一是从整体质量的角度探讨学前教育机构整体水平或等级与儿童发展之间的关系;二是从质量的两个维度(结构质量、过程质量)分别探讨学前教育质量与儿童发展的关系;三是从结构质量与过程质量如何共同影响儿童发展的角度探讨学前教育质量与儿童发展的关系。

(一)整体质量:对儿童发展的影响可能会被非关键质量所稀释

学前教育机构的整体质量是指包括结构质量和过程质量在内的整体性描述。研究者或评估者往往在评价结构质量和过程质量的基础上对学前教育机构质量进行整体判断。这种对学前教育机构整体质量的评估发端于美国的“质量评级与提升系统”(Quality Rating and Improvement Systems,以下简称 QRIS),它是美国以州为单位实施的学前教育机构质量评级与提升项目。在QRIS的质量测量中,评估人员对学前教育机构质量(包括结构质量、过程质量)进行评估,并综合各个维度的得分对机构进行星级评定,最低为1星,最高为5星。

一些QRIS的元评价研究发现,QRIS的质量等级与儿童发展之间有显著相关。例如,萨博尔(Sabol)和皮安塔(Pianta)发现QRIS等级对幼儿读写能力有积极影响,质量等级为3星和4星的学前教育机构的儿童的读写能力发展水平更高。[9]琳达(Linda)等在北卡罗来纳州的QRIS开始10年后收集了相关数据,结果显示QRIS的星级水平对幼儿的社会情感有预测作用。[10]有研究者对美国中西部州被其QRIS定为低水平、中等水平、高水平的36所幼儿园开展了研究,结果发现在控制了幼儿年龄、性别、种族、家庭和社区环境后,QRIS的评级能够积极预测幼儿的认知发展,并调节家庭社会经济风险与幼儿认知能力之间的负相关,也就是说幼儿如果在高水平幼儿园中接受早期教育,其认知发展不再受家庭经济地位的影响。[11]

不过,更多的研究发现,学前教育机构的整体质量对儿童发展的影响并不显著。桑德拉(Sandra)等研究者根据101个学前班级/项目中223名3~4岁低收入家庭儿童的研究数据探索了QRIS评级对儿童发展的预测情况,结果发现不同质量指标与儿童发展相关(如师幼比与儿童执行功能发展呈正相关;班级规模与儿童语言发展呈负相关;ECERS师幼互动子量表与儿童执行功能和社会性发展呈正相关;CLASS总分与儿童执行功能呈正相关),但是把不同的质量评估结果纳入研究后,QRIS评级与儿童的认知、学业、社会性发展均不再相关。[12]对科罗拉多州QRIS的元评价研究也发现,QRIS评级不能预测幼儿的发展。[13]萨博尔等人通过分析美国9个州的质量等级评分规则发现,无论各州采用何种类型的评分方法,QRIS整体得分都不能预测儿童入学准备技能。[14]

萨博尔认为,整体质量与儿童发展相关不显著,主要原因可能是质量等级综合了不同的质量指标,虽然具有全面性,但是导致关键质量对儿童发展的影响效果被稀释,也就缺失了精准性。对各州评分差异的研究表明,那些将重点放在师幼互动上的质量评价系统比那些包含了额外的、相关性不强的质量要素的评分系统更能预测儿童发展的水平。同样也有研究者将ECERS的总得分作为整体质量,结果发现学前教育机构的整体质量与儿童发展相关不显著,而ECERS的子量表(如互动子量表)得分与儿童发展相关显著。[15]因此,研究者认为需要从不同的质量维度更加准确地探讨学前教育质量与儿童发展的关系。

(二)结构质量:对儿童发展的影响存在阈值效应

结构质量是指支持儿童学习与发展的教育资源配置,通常包括班级规模、师幼比、教师资质、教玩具材料的配比等。[16]结构质量是学前教育质量中相对稳定且易测量的质量维度。梳理已有研究,我们发现,研究者重点关注了班级规模、师幼比、教师资质等结构质量要素对儿童发展的影响。

1. 班级规模与师幼比对儿童发展的影响。

班级规模与师幼比是重要的结构质量。研究者一般认为在教师人数相当的情况下,班级规模越小,儿童发展水平越高;在班级人数确定的情况下,师幼比越高,儿童发展水平越高,且这种影响具有长期延续性。杰里米(Jeremy)等回顾了9项相关研究,证实在规模小和师幼比高的班级中,教师在班级中的时间更长,教师能更深入地了解每一位幼儿,并与他们进行更频繁的互动。这直接降低了幼儿的问题行为,提升了幼儿的认知与非认知能力。[17]

大量研究进一步发现,班级规模对儿童发展的影响存在阈值效应。如鲍温(Bowne)等人对美国1960年至2007年间开展的38个学前教育项目进行元分析发现,当班级规模减少到15人及以下时,班级规模对儿童发展的预测效果越好;当师幼比为1 ∶ 7.5及以上时,师幼比对儿童发展的预测效果越好;当班级规模或师幼比在此阈值以上或以下时,班级规模与师幼比和儿童发展均无显著相关。[18]多项研究结果与鲍温的发现一致。例如在班级规模上,近期一项实验性研究证实了班级规模少于15人的班级对儿童发展的影响更为积极。该研究将班级分为常规班级(20人)和小班额班级(少于15人),一名教师加一名助教在上午和下午分别为常规班级和小班额班级组织活动。研究发现在小班额班级上课的幼儿比在常规班级上课的幼儿和教师进行了更多的一对一互动;虽然两类班级的师幼互动质量并没有显著差异,但是在小班额班级学习的幼儿在学前班结束时获得了更多的识字技能,且班级规模的不同还影响了一年后儿童的认知发展水平。[19]勒·维恩桓( Le Vi?鄄Nhuan)等人2015年的一项研究则发现师幼比的阈值为1 ∶ 8,即当师幼比高于1 ∶ 8时,师幼比对儿童发展产生积极影响。[20]

国内尚无研究分析班级规模、师幼比影响儿童发展的阈值,只有胡碧颖等人根据广东省60所幼儿园的数据探索了班级规模、师幼比对过程质量(情感支持与班级组织)的可能阈值。他们发现班级规模与师幼比的阈值分别是35人与1 ∶ 13。这意味着,当班级规模超过35人时,师幼互动质量中的情感支持维度得分与班级组织质量得分会显著下降。[21]

不过,国内外也有多项研究发现班级规模或师幼比与儿童发展并没有显著关系。如杨钋等人基于我国2017—2018年华北某县学前教育质量追踪数据分析了幼儿园班级规模与儿童发展的关系。他们将幼儿园班级规模划分为三种:规模小于政策规定(小班20~25人、中班25~30人、大班30~35人)的班级为小班额,规模为政策规定内的班级为常规班,规模超过政策规定的班级为大班额。结果发现,降低班级规模虽然可以改善幼儿园结构质量,但是尚未对儿童发展产生显著的积极影响。[22]卡罗莱纳(Carolina)等人对美国一项全国性调查数据进行分析,将班级规模分为小班额(班级人数≤17)、常规班额(班级人数为18~23)、大班额(班级人数≥24)。结果发现,班级规模对幼儿的阅读和数学成绩均无影响。[23]这些研究均未发现班级规模影响儿童发展,可能的原因是这些研究中的班级规模和师幼比未能达到一定的阈值,因此对儿童发展的影响未能产生显著效应。

班级规模及师幼比对儿童发展的影响可能受到儿童所处经济、文化环境及自身发展水平的影响。例如,有研究发现小班化教学对于提高低收入和少数民族儿童的学习成绩尤其有效。[24]发展水平较弱的学生在小班额班级中受益更多,因为他们可能获得更多的教师关注和指导。[25]研究还发现,在不同文化背景下,班级规模与师幼比对儿童发展的影响不同。例如,一项土耳其的研究表明,班级规模为20~24人的幼儿相比于其他班级规模(10~15人、16~19人、25人以上)的幼儿,其语言、认知、精细动作、自我照顾的能力均显著较高。产生这种结果的原因可能与文化有关。土耳其是强调集体主义文化的国家,集体学习可以让幼儿获得更多的社会性学习与自我照顾的机会。在这种文化背景下,该国的常规班额并不是20人以下的班级,而是20~24人的班级。[26]此外,还有许多变量可能会调节或中和班级规模对儿童发展的积极影响。例如,教师经验是调节班级规模对学生成绩影响的重要因素。有研究表明,在班级教师都是高级教师的情况下,降低班级规模才会对儿童发展产生积极效果。[27]因此,教师资质也是研究者和政策制定者关注的重要结构质量要素。