可持续发展视域下我国公办民办幼儿园资源均衡配置水平测评与政策建议

作者: 蔡迎旗 邓和平

[摘 要] 学前教育资源的均衡配置是实现教育公平、推进学前教育可持续发展的前提和内在要求。本研究在构建公办民办幼儿园资源均衡配置评价指标体系的基础上,采用加权算术平均模型对我国公办民办幼儿园资源均衡配置状况进行测评。结果发现,全国公办民办幼儿园资源均衡配置总体水平一般,且不同类型的教育资源均衡配置程度各异,呈现出“物力资源处于高均衡水平、人力资源处于较高均衡水平、财力资源处于欠均衡水平”的特点。同时,受经济发展水平与城镇化水平的影响,省际间差异明显,高均衡和较高均衡省份不足,一般均衡和欠均衡省份居多。政府应通过拓宽资源筹集渠道,完善资源分配制度,优化资源配置结构,强化资源配置的监督管理等举措来完善和优化学前教育资源配置,促进公办民办幼儿园协调并举发展。

[关键词] 可持续发展;学前教育资源;资源均衡配置

一、问题提出

2015年,联合国通过了《变革我们的世界:2030年可持续发展议程》,明确提出“确保所有男女儿童获得优质幼儿发展、看护和学前教育”[1]的教育可持续发展目标,强调不要让一个儿童掉队,促进所有儿童接受公平而有质量的教育。近年来,随着我国学前教育“入园难、入园贵”问题得到有效缓解,学前教育事业发展的重心也逐渐从规模扩张向可持续内涵发展转变。与此同时,党的二十大报告和2023年全国教育工作会议均强调要持续办好更加公平、更高质量的基础教育。教育资源的均衡配置是实现教育公平、提升教育质量的根本保障。[2]因此,在当前我国坚守“政府主导、社会参与、公办民办并举”的事业发展政策,公办民办幼儿园在园幼儿人数几近相当的背景下,要实现所有儿童受教育公平,推进学前教育健康可持续发展就必须进一步深化“公办民办并举”两条腿走路的事业发展方针,打破公办民办壁垒,均衡配置公办园和民办园的教育资源。目前,无论学界还是普通公众都普遍认为我国公办民办幼儿园之间在办园条件、经费投入、师资队伍等方面均存在较大差距,即学前教育资源配置不均衡问题凸显。[3]然而,现实情况到底如何?差距究竟有多大?薄弱环节在哪里?很少研究对此进行深入的探索和分析。因此,研究公办民办幼儿园资源均衡配置的指标体系、测评方法及影响因素具有非常重要的现实意义。

近年来,国内对教育资源配置的相关研究发展迅速,也取得了较为丰富的研究成果。谢蓉使用锡尔指数模型,对义务教育阶段中小学校的师资力量、教学条件、校舍状况、经费投入等教育资源配置的省际均衡性问题进行了分析。[4]黄亮利用PISA 2015年中国省际数据,探索了学校资源均衡配置与城乡教育结果均等之间的关系。[5]王少峰构建了一套包括人、财、物在内的教育资源配置差异的公平指数,并对北京市西城区小学教育资源配置数据进行了实证分析。[6]在学前教育领域,冯婉桢、吴建涛基于产出可能性边界分析框架,构建了学前教育资源宏观配置效率的指标,并利用2003—2010年间我国学前教育事业发展统计数据,考察了人口流动对我国学前教育资源宏观配置效率的影响。[7]李克勤、郑准从财政投入状况、师资队伍状况、办学设施状况等维度构建了县域学前教育资源配置评价模型,并运用模糊综合评价法对长沙市岳麓区学前教育资源配置状况进行了尝试性检测与定量评估。[8]王艺芳、姜勇等利用Leslie预测模型,从幼儿园数量、幼儿园教师配备、财政投入等方面对我国学前教育资源配置需求进行了分析。[9]张玲等以CIPP测评理论为基础,构建了城乡学前教育均衡发展指标体系,并对我国城乡学前教育发展的均衡程度进行了综合测算评估。[10]陈蓉晖、赖晓倩基于DEA和Tobit模型,对2011年至2017年我国31个省(市、自治区)农村学前教育资源配置效率进行了测评。[11]杨田、王海英等从人、财、物三个方面构建了学前教育资源指标体系,并利用全国面板数据分析了人口流动与学前教育资源配置的关系。[12]

对已有研究的梳理发现,当前对于教育资源配置的研究,在研究视角上主要是针对省际间、区域内或县域内的资源配置状况、配置效率展开宏观分析,[13][14]较少关注校际(园际)间的微观比较;在研究评价指标的选取上主要从人力资源、物力资源、财力资源[15]等方面展开,但在具体指标选择上差异较大;在评价方法上仍处于探索阶段且没有统一的方法。鉴于此,本研究尝试聚焦于学前教育资源配置的两大载体(公办园和民办园),构建以人力资源、财力资源、物力资源为核心的公办民办幼儿园资源均衡配置评价指标体系,借助加权算术平均模型对全国公办民办幼儿园资源配置状况进行量化评价,为下一步优化我国学前教育资源配置、提升学前教育公平、促进学前教育事业健康可持续发展提供依据。

二、指标体系的构建

构建一个能够全面客观地描述和比较公办民办幼儿园资源配置均衡状况的指标体系,是对我国公办民办幼儿园资源均衡配置状况进行评价和比较的基础。本研究在坚持科学性、完整性和可行性等指标选取原则的基础上,初步探索和构建了我国公办民办幼儿园资源均衡配置评价指标体系与指数计算方法。

(一)指标体系的研制过程

本研究在指标体系构建过程中遵循着“自上而下”和“自下而上”两条逻辑思路展开,[16]一是从理论层面分析指标,二是从实践经验确定指标,力求科学、清晰、准确地厘清公办民办幼儿园资源均衡配置的内涵和外延。本研究过程具体包括以下4个步骤。

第一步,文本分析阶段。采用文本分析法,选择《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《幼儿园建设标准》《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《中国教育统计年鉴》《中国教育经费统计年鉴》等现行的政策文本以及近10年关于教育资源配置、学前教育资源配置的相关文献为研究对象,利用Nvivo 13.0编码软件,对这些文本进行编码处理和聚类分析,提取出3个一级指标和18个二级指标。

第二步,理论建构阶段。结合一般均衡理论的观点以及学前教育资源配置的现实特点,界定教育资源配置、学前教育资源配置、公办民办幼儿园资源均衡配置等概念,以进一步确定公办民办幼儿园资源均衡配置指标体系中的一级指标和二级指标的操作性定义。

第三步,专家咨询阶段。本研究邀请了8位与学前教育领域密切相关且理论研究或实践经验丰富的人员参与专家咨询,一共开展了3轮问卷调查,以进一步对指标框架、指标内容和监测点进行修改完善,确认指标体系的适切性和针对性,并确定指标权重。第1轮共发放专家咨询问卷8份,回收有效问卷8份,回收率100%,专家对于评价指标体系的反馈意见与修改建议主要集中在“修改指标名称”“修改指标表述”“增加/删除指标”“指标从属领域变更”4个方面。根据第1轮专家咨询结果和专家建议,经过删除、拆分和合并,本研究最终确定3项一级指标和11项二级指标。第2轮专家意见征询的实施步骤与第一轮相同,重点是继续针对第1轮修订后的评价指标体系征询专家意见。第2轮共发放问卷8份,回收有效问卷8份,回收率100%,有3位专家提出修改意见,主要是建议指标表述更加清晰、避免指标之间的重复等。第3轮专家咨询则是让专家对指标进行主观赋权。根据8位专家咨询小组成员对指标重要程度的评分,运用下列公式计算各指标权重。[17]

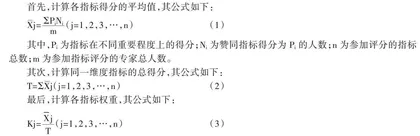

首先,计算各指标得分的平均值,其公式如下:

Xj=(j=1,2,3,…,n) (1)

其中,Pi为指标在不同重要程度上的得分;Ni为赞同指标得分为Pi的人数;n为参加评分的指标总数;m为参加指标评分的专家总人数。

其次,计算同一维度指标的总得分,其公式如下:

T=ΣXj(j=1,2,3,…,n) (2)

最后,计算各指标权重,其公式如下:

Kj=(j=1,2,3,…,n) (3)

按照上述步骤,分别计算一级、二级指标权重,结果如表1所示。根据权重的大小,一级指标按重要性排序,依次为财力资源、人力资源、物力资源。

第四步,量表试测阶段。为更好地验证评价工具的有效性和可行性,根据前期拟定的公办民办幼儿园资源均衡配置评价指标体系设计了幼儿园园长问卷,从题项表述是否可理解、题意是否清晰等角度出发,在被试填写完后咨询其想法和意见。本研究根据试测的填写情况和被试的意见,对指标体系进行了最后的组内协商,对部分指标进行了顺序的调整和优化,通过SPSS 23.0对数据各维度进行了一致性检验,使各维度的内部一致性系数均达到0.723以上,最终确定了衡量我国公办民办幼儿园资源均衡配置评价指标体系。其中,一级指标3个,包括人力资源、财力资源和物力资源;每个一级指标下有若干二级指标,包括师幼比、生均图书、家庭投入水平等,共11个二级指标,具体情况见表1。

(二)量表编制

基于上述我国幼儿园资源均衡配置评价指标体系,本研究自编《幼儿园资源配置状况测评量表》,共设计了30道题目,包括17道填空题和13道选择题,其中选择题采用李克特量表的5点计分法,1至5分依次对应“完全不符”“基本不符”“不确定”“基本符合”“完全符合”。为保证调查数据的可靠性,本研究在正式发放量表前对各项目进行了信效度分析。经检验,总量表的克隆巴赫α系数为0.864,分半信度为0.812,各项目的克隆巴赫α系数、分半信度均在0.70以上,表明该问卷具有较高的可信度。此外,总量表与各维度的相关系数矩阵分析结果显示,量表各项目之间的相关系数在0.156~0.547之间,呈现中等偏低的相关;各项目与总量表之间的相关系数在0.533~0.845之间,呈现中等偏高的相关,表明该量表具有较高的信度和效度。

(三)数据收集

本研究采用方便取样法,对全国31个省(市、自治区)的幼儿园园长进行问卷调查,共计回收问卷8 132份,有效问卷6 962份,有效率为85.6%。调查样本分布情况如下:公办园4 028份,占57.9%,民办园2 934份,占42.1%;东部地区2 115份,占30.4%,中部地区1 860份,占26.7%,西部地区2 092份,占30.0%,东北地区895份,占12.9%。样本覆盖全国31个省(市、自治区),其中湖北787份,吉林603份,山东512份,安徽407份,贵州391份,宁夏373份,浙江343份,四川302份,河南240份,江苏236份,广东201份,上海196份,云南189份,天津187份,湖南182份,江西180份,重庆174份,福建169份,辽宁157份,广西152份,北京139份,黑龙江135份,陕西127份,新疆101份,内蒙古97份,甘肃87份,海南85份,山西64份,西藏51份,青海48份,河北47份。

(四)数据处理

根据本研究构建的幼儿园资源均衡配置评价指标体系,采用多指标加权求和的综合计算法评价我国公办民办幼儿园资源均衡配置水平。数据处理的基本思路主要包括以下步骤。

第一步,原始数据的标准化。为消除不同测度指标在数量级和量纲方面的不一致性问题,本研究以公办幼儿园和民办幼儿园之比对指标作标准化处理。[18]同时,由于民办幼儿园和公办幼儿园资源均衡配置指标中有正指标和逆指标之分(见表1),其标准化处理有所差异。

对正指标的标准化处理方法是当民办幼儿园观测值小于公办幼儿园观测值时,采用民办幼儿园观测值除以公办幼儿园观测值;当民办幼儿园观测值大于或等于公办幼儿园观测值时,指数为1。计算公式如下:

对逆指标的标准化处理方法是当民办幼儿园观测值小于公办幼儿园观测值时,指数为1;当民办幼儿园观测值大于或等于公办幼儿园观测值时,采用民办幼儿园观测值除以公办幼儿园观测值。计算公式如下:

公式中,Sj表示指标层指标标准化指数,Rj表示民办幼儿园第j类资源配置指数,Tj表示公办幼儿园第j类资源配置指数。

第二步,计算指标综合评价值。本研究采用加权算术平均模型完成对指数的合成,即对各项指标的标准化值进行加权求和。[19]为此,本研究先是计算二级指标的指数得分,再计算一级指标的指数得分,最后计算总指数得分。公办民办幼儿园资源均衡配置指数取值区间为0~1,若该指数为0,则意味着公办民办幼儿园资源配置均衡水平极低;若该指数为1,则意味着公办民办幼儿园资源配置均衡水平极高。公办民办幼儿园资源均衡配置指数的计算公式如下: