学前融合教育对幼儿社会情感能力的影响:基于角色理论的分析

作者: 王琳琳 周慧敏 吴贵芊 顾曼 王晓红

[摘 要] 特殊幼儿在社会情感能力的发展上通常较为滞后。为特殊幼儿提供高质量的学前融合教育,能够促进特殊幼儿社会情感能力的发展,其影响机制从角色理论来看,主要在于当处于良好的融合教育环境中时,普通幼儿与特殊幼儿均能够根据对融合环境与文化的理解实现对自己所扮演角色的领会、互动与调整,从而表现出更高的社会情感能力水平。如普通幼儿作为榜样示范者,可以促进特殊幼儿作为自我管理者的积极发展;普通幼儿与特殊幼儿之间的良好互动可以促使彼此成为好朋友;当有冲突发生时,普通幼儿可以从矛盾制造者转变为问题解决者,特殊幼儿则可以从孤独的游戏者转变为积极参与的小团体成员。注重幼儿社会情感能力的发展应成为学前融合教育发展的新方向与重要内容,这就需要实施学前融合教育的幼儿园努力增进普通幼儿对特殊幼儿的接纳,提升普通幼儿与特殊幼儿的交往质量,促进所有幼儿对融合环境下自我角色的认知和理解。

[关键词] 融合教育;学前融合教育;社会情感能力

一、问题提出

社会情感能力是个体理解和控制自己的思想、情绪和行为,并适应他人的思维与行动方向,通过建立积极的人际关系,做出适宜的决定来解决社会生活问题的能力。[1]它与个体的道德行为、社会合作、群体决策等均密切相关。[2]社会情感能力在情感诱发的社会适应过程中展现个体的自我效能感,[3]包含了与个体社会性发展、健康成长和终身学习等相关的一系列核心能力,例如自我管理、自我意识、社会意识、人际交往、负责任的决策等。[4]儿童心理发展研究显示,社会情感能力的发展始于婴儿期。例如,在自我情绪意识方面,2岁左右的婴儿已经具备辨别和标记简单情绪(如快乐、悲伤、愤怒、恐惧)的能力;3~6岁的幼儿在开始表现出自我评价、社会比较和换位思考时,骄傲、尴尬、内疚、同理心等更复杂的情绪也在同步发展;在学前教育阶段结束时,幼儿开始理解情绪表达、引起情绪的情景及其与情绪表达后果之间的联系。[5]关于社会情感能力的实证研究还显示,高水平的社会情感能力可以支持幼儿未来的学业成功、学校适应及降低外化与内化心理问题的风险,[6][7]是幼儿与他人保持良好的人际关系,从负面状态中发展抗逆力,并以适应的方式表达情绪的必要条件,[8][9]同时还与幼儿未来较高的幸福感、生活满意度和自尊等密切相关。[10][11]社会情感学习项目已成为国内外学前教育研究和实践的重要内容。[12]

与普通幼儿相比,特殊幼儿在社会情感能力的一些关键指标上,如对周围环境的认知与反应、对自我与他人情绪情感的感知、对个人和社会责任的承担、对社会交往技能的掌握等,都表现出了发展的滞后性。[13]以孤独症幼儿为例,他们不仅在感知他人的情绪面部线索、识别和解释他人的情绪表达方面存在延迟,而且在面对挫折时倾向于使用防御、攻击、哭泣、发泄等初级策略,而很少使用调整、转化、寻求支持等建设性策略。[14]学前融合教育旨在为包括残疾儿童在内的处境不利儿童提供高质量的学前教育,有助于培养普通幼儿与特殊幼儿的社会情感品质,鼓励其独立性、自尊感、自我效能感和自我决定的发展,促进其与自我、他人、集体关系的良性互动。[15][16][17][18][19][20]不过,现在仍然鲜有研究对学前融合教育于幼儿社会情感能力发展的促进作用做系统深入的探索。鉴于此,本研究将深入到融合幼儿园真实的生活世界中,遵循以经验资料为基础形成理论的原则,将对幼儿社会情感能力发展的考察放到丰富、复杂、流动的学前融合教育实践情景中,以此勾勒出幼儿社会情感能力在幼儿园融合教育环境中发生与发展的过程,建构学前融合教育促进幼儿社会情感能力发展的理论阐释框架,从而为高质量学前融合教育的发展提供启发。

二、理论视角

社会情感能力指向个体在复杂的社会情境中,掌握并应用的一系列与个体适应及社会性发展有关的核心能力,包括自我管理、自我意识、社会意识、人际交往能力以及负责任的决策等。[21]这些核心能力也是实现个体社会性构建的核心能力。社会学理论认为,角色是连接个体与社会结构的关键概念。[22]角色理论试图从人的社会角色属性解释其社会心理和行为的产生与变化,为此该理论假设,社会参与中的每一个人都在通过承担相应的社会角色职责而与社会结构紧密地联系在一起,它涉及3个重要的方面:一是模块化和独特的社会行为;二是社会参与者所承担的不同社会角色;三是能被他人所理解或观察到的基于角色的行为预期。[23]角色领会、扮演、调整、互动等均是角色理论中的重要概念。

从角色理论的视角来看,个体正是通过对自我角色的理解与扮演来体现和发展其社会情感能力的。[24][25][26]这就为本研究从幼儿在融合教育环境中承担的角色考察学前融合教育对其社会情感能力的影响提供了有效的理论指导。因此,本研究将基于普通幼儿与特殊幼儿的实际交往情景,通过分析他们各自承担或扮演的角色,概括其角色行为特点,以此展现其角色行为背后社会情感能力的发生与变化机制。

三、研究方法

(一)研究对象

本研究以国内某融合幼儿园中的大班普通幼儿和特殊幼儿为研究对象。这些幼儿已在学前融合教育环境中生活和学习超过2年,可以为本研究考察其社会情感能力的发展提供全面和丰富的研究资料。其中,普通幼儿的选取标准是:语言表达能力较好,能接受访谈;与特殊幼儿有交往经历;智力正常,无视力、听力、认知等障碍。特殊幼儿的选取标准是:具有一定的表达能力,能够在研究者的帮助下接受访谈;与普通幼儿有交往经历。

依据上述要求,本研究最终选取48名幼儿作为正式的研究对象,其中普通幼儿41名,特殊幼儿7名;女生21名,男生27名;平均年龄6岁。特殊幼儿包括多动症2人、听力障碍1人、情绪与行为障碍2人、唐氏综合征1人以及发育迟缓1人。此外,3名大班教师也被列为访谈对象。

(二)研究方法

幼儿具有以自我为中心的特点,对事物的认知易受事物外在属性的影响。[27]本研究遵循质性研究范式的扎根理论路径,综合采用访谈法、观察法、实物法收集研究资料,从原始资料中不断归纳、提升理论,对幼儿的生活故事做出意义建构,保证研究的信效度。

首先是访谈法。访谈法是研究者从幼儿群体中收集第一手资料的有效方法,其灵活、开放的实施方式,可以帮助仍处于形象思维阶段的幼儿更好地表达其对周围世界的看法。本研究采用一对一的方式对幼儿进行半结构访谈,包括正式与非正式访谈。正式访谈关注幼儿在融合环境中的行为、思考、交往等状况。每名幼儿的访谈持续15~40分钟,历时4周,每周5~6次。非正式访谈在活动观察后实施,就幼儿在相关活动中表现出来的行为、情绪等进行提问,以补充正式访谈未获得的信息。访谈中,研究者灵活使用访谈提纲,提问内容与幼儿生活密切相关,并会根据幼儿的回答及时调整交谈方式,认真倾听其真实想法,确保访谈有效开展。

其次是观察法。在征得园长、教师、家长的同意后,研究者进入融合班级,采用自然的开放式观察方式收集数据,观察普通幼儿与特殊幼儿在区角、活动室、户外等区域中的交往活动,获得真实情境下幼儿社会情感能力的具体表现。

最后是实物法。幼儿在活动或游戏中创作的绘画作品、活动计划等,以及教师的教学日志、班级活动计划等,也是能够反映融合教育中幼儿社会情感能力发展水平的重要研究资料,所以在获得教师与幼儿的同意后,研究者还收集和整理了这些文本资料。

(三)数据处理

本研究把访谈法、观察法、实物法收集的研究资料转成文字,运用质性分析软件Nvivo 11对获得的近6万字的文本资料进行管理和分析。遵循扎根理论的开放式编码、关联式编码、选择式编码步骤,根据角色理论关于角色特征的观点,对产生的类属进行同质性整合,最终确定若干核心类别,以呈现融合教育环境中幼儿社会情感能力发展的具体表现。

四、研究结果与分析

(一)角色领会:融合教育环境中对自我的意义理解

在社会情境中,个体都会寻求为自己建构一个与当下社会文化相适应的角色。当个体与任何一个角色相联系时,其特定品质、情感、动机、行为等都会成为该文化环境下角色得到认同的提示。

1. 作为榜样示范者的普通幼儿。

个体对自我或他人角色的领会,有赖于当下社会文化环境对该角色的认可。在融合教育环境中,在融合文化所持有的包容、支持、合作等文化意蕴的影响下,普通幼儿所承担的示范者、支持者的角色尤为明显。普通幼儿作为榜样示范者的角色,成为特殊幼儿获取知识与正确行为的重要信息渠道和参照框架。如下面普通幼儿所言:

我当然是最厉害的,我可是在中班就得了三等奖了。我跑步很快、跳得很高。小浩跳得不够高,我就教他怎么跳,蹲下一定要弯曲,然后再跳起来(边说边做动作)。还有躲避障碍物、躲避陷阱和打怪兽。

除此之外,在日常同伴交往中,当特殊幼儿发生规则问题时,普通幼儿的示范作用也会及时提示特殊幼儿考虑同伴提供的有效信息以及团体规范,从而表现出“规则从众”。同时,特殊幼儿也会在与同伴比较的过程中形成对自我的反思和评价。如下面特殊幼儿所言:

他跑我就跑,他安静我就安静,这就是最棒的听话的小朋友。最棒的小朋友也是优秀的小朋友,如果做错也没事,多加努力就行了。

普通幼儿在与特殊幼儿互动中的榜样责任感,并非只是对特殊幼儿当下活动任务的完成有积极影响,还可以促进特殊幼儿在活动中的自我反思与自我效能感。在一次因为特殊幼儿打乱区角活动规则而引发的矛盾事件中,研究者在观察后与一名普通幼儿的以下对话恰好说明了这一点:

在区角里,不能打人,也不能嬉闹,更不能把小朋友推倒,也不能随便喔喔喔地讲话……我会跟打人的小朋友好好说,让他知道如果这样,他可能以后就没有朋友了,那不就很孤独吗?……我是小组长呀,我肯定能做到!

普通幼儿的榜样效应对特殊幼儿的正向影响,一方面是建立在他们可以认识到特殊幼儿的闪光点与差异性,并乐于对特殊幼儿表达友善和关心的基础上的。访谈中,多数普通幼儿都表达了对特殊幼儿的正面评论,如“我看着他主动帮老师,我感觉他有点棒哦”“她画画超级棒”“打拳最厉害”“他手巧,脑筋也很棒”“今天他就很棒,没有闹,也没有哭,也没有跑出去”。另一方面也需要特殊幼儿对普通幼儿的榜样作用给予积极回应。当特殊幼儿的积极回应被普通幼儿感知到时,是对普通幼儿榜样责任感的一次强化,有助于普通幼儿持续发挥榜样示范作用。如下面的观察记录所示:

为更好地完成以“天安门”为主题的建构区活动,丹丹老师提前让每一位小朋友以绘画的方式展现自己的建构计划。特殊幼儿辉辉独自完成了一幅简单的建构计划图,老师就让同桌的西西帮助辉辉重新画一张更丰富的建构计划图。于是,两位小朋友合作画了一幅建构计划图,内容更丰富。在积木搭建活动结束之后,老师要求幼儿画出自己的搭建成果,辉辉提交了内容比合作建构计划图更丰富的绘画作品。辉辉和西西都受到了老师的表扬。

2. 作为自我管理者的特殊幼儿。

在学前融合教育环境中,在教师的引导下,普通幼儿的榜样示范对于特殊幼儿来说是极为有效的观察学习,特殊幼儿可以通过观察或模仿普通幼儿正确的行为,从而获得关于正确行为的直接表征,最终能够做出与环境相适应的正确行为。访谈中多数教师均认为,通过普通幼儿示范性行为的引导,特殊幼儿的社会情感能力发展显著,尤其在自我管理方面。如下面教师访谈所言:

平平(特殊幼儿)总是记不住自己的水杯位置。有一天我发现他与同桌喝完水之后,同桌跟着他来到水杯架后,对他说:“你的水杯在这里,你数一数,一、二、三,第三排,第二个位置,一、二、这里就是你的。你自己数一数,再放一遍。”同桌就像一个小老师一样,边数边拿着平平的手进行点数,这是成人不可替代的。

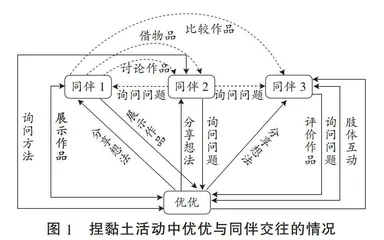

高效的自我管理是提升特殊幼儿学习质量的必要条件。但是,相比于生活中的自我管理,特殊幼儿在教学与游戏活动中的自我管理更具难度,需要更多的自我约束力和专注力。观察中,研究者发现,大部分特殊幼儿的自我管理能力较好。这一方面与前面所述的注重普通幼儿的榜样作用有关,另一方面与幼儿园所秉持的注重发挥特殊幼儿的主体性、积极性和主动性的教育理念密切相关。如以下观察所示: