政策文本视域中我国农村学前教育质量观念的表征

作者: 黎勇

[摘 要] 教育质量观念是教育行为的先导,对于教育实践的发生与发展有着广泛而持续的影响。本文以麦克唐纳尔和埃尔莫尔的政策工具模型为分析框架,选取中华人民共和国成立以来的39项政策文本为研究对象,研究结果显示,我国有关政策文本关于农村学前教育质量标准和价值取向的规定具有一贯的命令性,强调观念的科学性以及质量监管体系对实践的规范作用。科学教育质量观在优化农村学前儿童学习与成长的物质与思想环境的同时,也面临着去情境化的困境,容易因忽视农村学前教育情境的复杂性而得不到有效实践。政府工作部门应从深化农村学前教育价值多维认识、建构具有包容性的质量观念体系和搭建有效的观念交流机制等方面入手完善关于农村学前教育质量的制度设计。

[关键词] 农村学前教育;教育质量观;政策工具模型

一、问题提出

教育质量观是指人们对教育质量的理性认识与价值判断。包含农村学前教育在内的农村教育一直被贴上落后、质量低下的标签,学业取向和儿童发展取向两种教育观犹如钟摆一样在农村教育历史发展过程中来回摇摆。[1]在我国学前教育从数量扩张走向质量提升的发展过程中,如何看待农村学前教育质量的内涵与标准是一个需要进一步探明的理论问题,即农村学前教育的优质发展要明晰什么样的教育才是有质量的,由谁来定义质量以及怎样构建达成质量目标的教育实践模式。但是,我国农村地域广阔,各地经济社会发展水平不均衡,且农村幼儿家长异质性大,其教育诉求十分复杂,要从根本上统一不同实践主体的思想认识并满足他们的教育诉求也十分困难。农村学前教育的发展在遵循儿童发展和教育发展逻辑的同时,也受社会发展的影响,因而不同的意义及文化模式就具有不同的质量观念表达方式。纵观农村学前教育历史,价值取向上的城市化与本土化之间的冲突、小学化、课程内容选择等都是农村学前教育发展过程中面临的重大的、长期无法得到合理解决的问题,这一事实本身就反映出了农村学前教育实践的复杂性。基于农村幼儿所处的环境,人们对农村学前教育的价值取向可能存在不同的看法,其实践也就可能存在多重向度,理解并强调这一背景具有重要的认识论意义。

农村学前教育作为我国教育事业发展的难点,其“难”在本质上不是指资源配置的贫乏和困顿,而是由于其所处的社会结构和社会环境具有很大的复杂性,使得农村学前教育需要在不断解决物质发展条件的同时又要面对来自国家、社会、个体以及家庭等方面的多重教育诉求,如在满足社会长远发展和个体健康成长需要的基础上还要满足农村幼儿及其家庭在社会流动等方面的需要,而这种需要的产生又与农村幼儿所依存的家庭和社会环境密切相关。尽管有研究已经提出教育质量标准的适应性问题,开始谈论谁的质量、由谁来制定质量标准和进行质量评价。[2]但这一类研究不仅在数量上还比较匮乏,而且研究不够系统和深入,更多的是从儿童的身心发展规律出发来探讨何谓有质量的学前教育,[3]政策和专家话语体系下的农村幼儿家长和教师一直被视为教育和引导的对象,[4]不同教育质量观念之间的不通导致了不同利益主体各自采取不同的行为应对方式和教育模式,[5]阻碍了教育合力的形成。当前我国农村学前教育的发展面临着城乡二元差异依旧存在、现代化趋势不断加速的格局,生产与生活方式以及生活观念的变革、人口的流动与社会的变迁等因素都在影响着人们对农村学前教育价值及其发展规律的认知。用单一的视角去审视农村学前教育的发展过程,就有可能面临用错误的方法去解决虚假的问题的风险,因为它可能不是一个边界清晰的教育问题,而是政治问题、社会问题或管理问题。农村学前教育承载着多样化的价值目标,这些目标无法被割裂开来,对它的理解不能脱离社会的整体发展。也就是说,农村学前教育及其质量评价的研究与实践要匡正简单的技术主义和教育的复杂性之间、理想取向与教育现实状态之间的错位问题,承认并尊重教育现象的复杂性,运用复杂科学的原理去探究、解释和理解农村学前教育实践过程中的各种价值观念问题。[6]

政府是我国农村学前教育事业发展的重要利益相关者,同时也是主导者,其建构的各级各类政策法规一直是规范我国学前教育发展的基本指针和依据,[7][8]其对质量的要求也通过教育目的、教育方针、质量标准等方式而被纳入政策实践范畴。政府主导学前教育发展为政策作用的发挥奠定了法理基础,为优化农村学前教育发展环境提供了物质和制度保障。[9]基于政策来探讨政府对农村学前教育质量和价值的看法,可以为明晰政策的实践逻辑提供背景性阐释。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)提出要树立科学的教育质量观,并将促进人的全面发展以及适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准。但科学教育质量观的实践水平并不完全取决于政策是否体现了以儿童为本的教育理念,同时也取决于政策是否有效回应了不同历史时期以及不同社会环境中各利益相关者的价值诉求,因为农村学前教育价值所牵涉的范畴已经远远超越了促进人的发展这一本体功能。[10]因此,从历史视角检视不同历史时期政策文本中关于农村学前教育质量标准和价值取向的规定,总结其特征及其形成的原因,有助于人们更好地理解政策形成的历史社会背景,最终通过建立具有包容性和适宜性的教育质量观念体系来促进农村学前教育的内涵式发展,更好地发挥农村学前教育的综合功能。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究以中华人民共和国成立以来不同时期与农村学前教育相关的政策文本为分析对象。我国农村学前教育的发展长期以来都处于边缘地位,除少数几项专门性政策外,都是以一般性的政策来统筹对农村学前教育的规划和管理。因此,除了专门性的农村学前教育政策外,本研究将其他适用于农村学前教育的政策文本也纳入分析范畴。在政策文本的层级上,我国实行的是自上而下的行政管理体制,地方政府出台的政策都以国家政策为依据,在原则上不会背离国家政策。因此,本研究主要研究国家层面政策文本中对农村学前教育质量和价值的规定,对于未涉及质量和价值表述的政策文本不选为分析对象。经过对政策文本的审读,本研究共选取39项政策为研究对象。同时为更好地呈现政策文本关于农村学前教育质量观表征的发展过程,本研究依据我国学前教育的发展历程将其划分为5个不同的阶段。

(二)政策分析工具选择

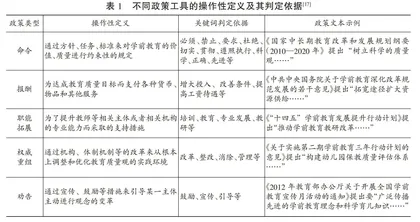

政策分析研究及应用起源于20世纪80年代,其产生的目的主要是更好地推动公共问题的解决,[11]是政府为解决社会公共问题或达成一定政策目标而采用的方式或手段。[12]在政策或者政治学研究领域,所有的公共政策都被认为是具有特定价值立场的,那种坚持价值无涉的观点已经被摒弃。富勒认为,包含教育政策在内的所有的公共政策,都是具有高度的价值涉入的,政策制定与生俱来地与价值高度交织。[13]要将政策意图转化为具体的管理行为就需要使用政策工具,[14]且政策工具的使用不只聚焦政策的执行过程,同时还包含政策的制定。经过几十年的发展,依据不同的应用领域和实践目的,政策分析工具已经发展出了多种不同的类型。[15]在教育领域,研究者多采用的是麦克唐纳尔和埃尔莫尔、英格拉姆和施耐德等人的政策工具模型。政策工具的选择一般取决于政策问题的复杂性以及该复杂性的本质。为了更好地梳理不同时期政策文本关于农村学前教育质量观的表述形式,本研究引入麦克唐纳尔和埃尔莫尔的政策工具模型作为分析框架。麦克唐纳尔和埃尔莫尔的政策工具分析模型根据政策工具所要达成的目标,将政策分为命令、报酬、职能拓展、权威重组和劝告5种基本类型。[16]本研究利用麦克唐纳尔和埃尔莫尔的政策工具分析模型集中分析各类政策文本中关于农村学前教育质量、教育目的、教育方针、教育原则等价值观念方面的表达,以及为了实现上述目标而采取的行为措施。

(三)数据处理

对政策类型的判断,研究一般以判定词出现的频次为依据。但本研究的研究对象具有一定的特殊性,教育质量观在本质上是教育价值观的外在表现,它对实践行为起着根本性的指导和约束作用,政策行为服从并服务于政策目的的实现。因此,本研究在利用麦克唐纳尔和埃尔莫尔的政策工具分析模型分析政策的类型和特点时,主要看其关于教育目的、教育方针、教育原则、教育质量等价值观念层面的表达是否出现政策分析工具中的相应词汇,如出现,则将其判定为某一类型的政策,而不具体统计某一类型关键词出现的频次。与此同时,研究进一步从具体的政策措施来考察政府为实现某一政策目标而采取的行为措施,深入分析政府的施政思路以及政策的实践逻辑。如某一政策在教育质量观念表达上呈现出命令型特征,而在政策措施上又表现出职能拓展、权威重组等特征,则将该政策定义为命令型主导下多类型相结合的政策,其本质还是命令型,即教育质量观的表达具有权威性和排他性。依据以上数据处理原则,本研究将筛选出的39项政策文本中的有关教育质量观以及为达成某一质量目标而采取的行为措施摘录出来,并依据对上述二者描述的相应的关键词来判断该政策的类型。(见表1)

二、不同历史时期我国政策文本中的农村学前教育质量观念表征

纵观中华人民共和国成立以来的不同发展时期,我国共颁布39项涉及学前教育质量观的政策文件,其中除少数几项以农村学前教育为主要作用对象外,其他多以一般性政策来统摄农村学前教育的实践以及对教育质量的基本看法,人们只能从一般性的政策文件中窥视对农村学前教育质量内涵和标准的规定。研究显示,我国在政策上对农村学前教育质量的表述和规定在内容和形式上都呈现出鲜明的特征。(见表2)

(一)对农村学前教育质量观的规定具有一贯的命令性

麦克唐纳尔和埃尔莫尔的政策分析工具模型将政策分为5种不同的类型,且5种类型的政策工具之间是并列的关系。但本研究对既有政策文本的分析发现,政策文本中对农村学前教育质量观的规定构建了一个以内容为先导、以形式为表象的特殊政策组合。在教育目的和教育方针上,所有的政策都强调学前教育应该培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人;在具体的质量观念上,则强调的是树立科学的教育观、儿童观和质量观,坚持科学保教,遵循幼儿身心发展和教育规律,促进幼儿身心全面健康发展。且随着时代的发展,对农村学前教育质量观的表述越来越集中到对幼儿生理和心理发展规律的认知和满足上来。正是因为从教育目的、教育方针和具体质量标准上规定了农村学前教育的实践方向且它们具有高度的统一性和强制性,尽管为了实践这一观念政府工作部门采取了诸如加强教师培训、在家长中开展宣传等报酬型、职能拓展型、劝告性政策工具,但既有政策对教育质量观的规定仍表现出鲜明且一贯的命令性特征,主要强调的是国家与社会发展的整体需要以及幼儿发展的一般规律。

中华人民共和国成立初期,整个国家百废待兴,这一时期的政策主要规定的是学前教育的性质,即解放妇女以使她们更好地服务于经济建设和文化建设,以及促进幼儿身心健康发育,质量还未成为政策的中心议题。如《幼儿园暂行规程草案》(1952)就规定幼儿园的任务是“根据新民主主义教育方针教养幼儿,使他们的身心在入小学前获得健全的发育”。“文化大革命”结束后,我国经济社会发展面临新的局势,农村学前教育自20世纪80年代中期开始受到更多的关注,其发展规律和质量开始被关注,在具体要求上不断凸显了尊重农村幼儿身心发展规律的重要性。如《教育部关于发展农村幼儿教育的几点意见》(1983)认为“教育中普遍地存在着小学化、成人化的倾向”,“为了发展农村幼儿教育事业,提高保教质量,必须高度重视和采取有效措施”,“全面贯彻教育方针,努力提高保教质量”,并提出幼儿园的教育任务是“使幼儿在德、智、体、美等各方面都得到良好的发展”。上述表述在地方政府的政策文本中也得到了完整的体现,如广东省《关于规范化农村幼儿园的办园标准(试行)》(2012)在教育教学一章中就对此做了明确的规定。2010年以后,在进一步强调坚持教育为社会主义现代化建设服务、培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的基础上,我国提出了要树立科学的质量观,并为实践科学教育质量观采取了一系列的政策措施。从早期对教育质量的宽泛表达,到新时期的严格定义和约束,尽管政府为实现教育目的而采取了一系列组合性政策,但在不同发展时期所制定的政策实质上都具有一贯的命令性,对质量的价值内涵和基本评价标准都做了框架性的安排。