学前儿童同伴文化生成路径的民族志探究

作者: 林兰 金香君

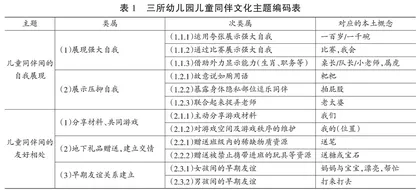

[摘 要] 儿童同伴文化研究是儿童研究的重要分支,也是坚守儿童立场的体现,对于理解儿童本真世界具有重要价值。本研究采用民族志方法,深入3所幼儿园,探究儿童创造同伴文化的过程。结果发现3所幼儿园的儿童都基于各自生活的幼儿园环境,在与同伴交往的过程中创造出了一系列意义符号,其所形成的儿童同伴文化包含五项核心主题,分别是自我展现、友好相处、冲突分化、集体性的常规游戏、对班级规则的“二次调整”。儿童“自我”的成长是儿童同伴文化生成的内在源泉;同伴间的共同游戏是儿童同伴文化生成的核心动力;对成人文化的阐释性再构是儿童同伴文化生成的路径机制;幼儿园文化的包容性是儿童同伴文化生成的外部环境要素。儿童通过对社会生活的集体参与获得了所属文化的成员资格。儿童对成人世界信息与知识的创造性使用在生产同伴文化的同时也在不断更新、反哺成人文化,幼儿园应支持儿童同伴文化的生长。

[关键词] 儿童同伴文化;民族志;儿童研究

一、研究背景

20世纪80年代,儿童同伴文化(Children’s Peer Cultures)研究在欧美国家兴起,并迅速步入发展的黄金期。儿童同伴文化研究侧重探究儿童群体的行动和意义生产,关注“由儿童在与同伴互动过程中创造并共享的一系列相对稳定的活动或常规、产品、价值及利益关切”。[1]近年来,作为一股重要的研究力量,儿童同伴文化研究推动了欧美国家儿童研究的走向:它超越了传统社会化理论与发展心理学对个体儿童社会化、线性发展阶段论的关注,而将研究聚焦于儿童群体的集体性活动以及儿童群体对成人文化的创造性再构过程;它“把儿童和童年从家庭中解放出来,并将他们视为一个有自己利益的社会群体,同时,作为一个社会群体,儿童以特定的方式受到社会、体制、经济和历史等宏观因素的影响”。[2]从上述研究走向中可以发现,儿童同伴文化研究是联结微观儿童世界与宏观政治、经济、文化及社会问题的重要研究领域。在儿童同伴文化研究的推动下,儿童群体不再被视为社会化的消极对象,而是能够促进人类文化更新、社会福利不断发展的重要力量。儿童同伴文化研究是儿童研究的重要分支,也是坚守儿童立场的体现,对于理解儿童本真世界具有重要价值。在我国,儿童同伴文化研究应受到足够的重视,并在研究方法上不断尝试贴近儿童的真实生活,让儿童群体在文化研究中发出重要的声音。

二、文献回顾

(一)儿童同伴文化研究兴起的历史考察

20世纪80年代是儿童同伴文化研究发展的黄金时期。在这一时期,儿童同伴文化研究出现了其最重要的代表性学者——美国印第安纳大学社会学院的科萨罗(William A C)教授。“科萨罗是直接在儿童同伴群体中进行研究的先驱之一。”[3]至20世纪80年代初,科萨罗对儿童同伴文化进行了近40年的研究。在20世纪80年代前,大多数同伴文化的研究聚焦于青春期的同伴价值观、利益关注及身份认同上。[4]20世纪80年代后,针对学前和小学阶段的儿童同伴文化研究开始增多。科萨罗开展的相关研究,打破了已有研究中对学龄前儿童同伴文化研究的空白局面。从研究范围上看,科萨罗既关注了同一文化(美国文化)中不同社会阶层、不同种族间的儿童同伴文化,也关注了不同文化间(美国、意大利、挪威)儿童同伴文化的跨文化比较研究。从研究方法上看,科萨罗创造性地将民族志带入儿童同伴文化研究中。有学者认为,科萨罗对儿童同伴文化的开创性研究“既体现了方法论上的儿童中心主义,也体现了方法上的儿童中心主义”。[5]因为在方法论上,科萨罗始终强调儿童是积极的社会行动者,强调儿童群体在人类文化创造中的重要作用。而在方法上,科萨罗通过采用“非典型成人”(An Atypical Adult)的策略深入儿童群体开展研究,打破了传统儿童文化研究中成人研究者“局外人”的身份定位。

(二)儿童同伴文化研究的当代进展

进入21世纪后,全球范围内儿童同伴文化研究的实践成果颇丰。各国学者沿着科萨罗开创的民族志道路对儿童同伴文化的核心主题及生成路径进行着持续探究。已有的相关研究主要围绕以下四个主题展开。

第一,关注儿童同伴文化中的社会性别分化现象。早在20世纪80年代,伯伦泽恩(Sigrid Berentzen)对挪威一所幼儿园中5~7岁幼儿的同伴文化进行研究时就发现:“儿童对自身同辈文化的建构,首先是从自己特定的社会性别特征出发的。无论是男孩还是女孩,都会遵守他/她们自设的规定——女孩不和男孩玩,男孩不和女孩玩,很少有例外。”[6]科萨罗在美国及意大利两地幼儿园中开展的民族志研究也证实了这一现象。[7]进入21世纪,在这一主题下欧美学者罗丝(Rose R)和鲁道夫(M K U)等人继续开展着相关研究。他们发现,儿童同伴文化中社会性别分化现象会对同伴关系的形成,特别是同伴友谊的建立产生重要作用。[8]近年来,韩国学者李永森(Younsun L)、吴庆熙(Oh K)、韩大东(Hahn D D)对韩国学前儿童同伴文化中的社会性别分化现象进行了深入研究,他们集中探讨了学前儿童在教室中形成的性别权利关系,[9]幼儿在游戏中出现的社会性别分化现象,[10]以及儿童在幼儿园社会交往中所表现出的性别差异。[11]上述研究的开展,进一步丰富了儿童同伴文化的内涵层次。基于性别维度对儿童同伴文化的内部差异进行探讨,有利于研究者思考儿童同伴文化内部的多重亚文化风格。

第二,探索儿童同伴文化中的固有模式。随着儿童同伴文化研究的推进,多国学者试图描绘出儿童同伴文化中存在的固有模式。美国学者凯恩·史蒂文·理查德(Kane S R)发现:“同伴间开展的富有想象力的假装游戏是同伴文化的一种固定模式。”[12]近年来,韩国学者崔贤如(Choi H J)和蔡友珠(Choi Y C)也探索了韩国儿童同伴文化中的固定模式,二人发现:“四岁的儿童群体内部有两种主要的同伴文化模式,分别是通过相互尊重和顺从的同伴关系形成的和平同伴文化,以及通过垂直同伴关系、排他性同伴关系和无视同伴关系形成的冲突同伴文化。”[13]

上述两个研究主题实则都在关注儿童同伴文化“是什么”的问题。研究者们侧重深描儿童同伴文化的样态。整体上,这两个研究主题仍需要进一步开展相关的跨文化比较研究,持续探讨和比较不同社会情境性下儿童同伴文化中的性别特征及固有模式中存在的异同。

第三,关注儿童同伴文化的生成路径。随着儿童同伴文化研究的深入发展,多国学者开始关注儿童同伴文化的生成路径问题。梳理已有研究发现,目前研究者们已经提出了三种儿童同伴文化的主要生成路径:(1)儿童独特的语言风格。在20世纪末,科萨罗和托马斯·里佐(Thomas R)在合作的研究中就发现,儿童之间的常规活动是在社会语言发展的基础上产生的。[14]到了21世纪,艾米·凯拉齐斯(Amy K)也认为儿童语言在同伴文化生成中具有重要作用,并认为儿童具备的许多能力来源于他们一系列的语言实践。[15](2)儿童对幼儿园班级规则的创造性利用。玛莎·拉什(Martha L)的研究表明,同伴文化生成的核心要素是儿童对成人设定的各种规则进行“二次调整”(Secondary Adjustment)。[16]贝图尔·亚尼克(Betul Y)的研究也表明,土耳其儿童同伴文化的本质是儿童对成人设置的限制和规则世界的抵制。[17](3)儿童的同伴游戏。至科萨罗的研究开始,研究者们就认为儿童间的同伴游戏是同伴文化生成的核心动力。贝图尔·亚尼克的研究也证实,土耳其的孩子们通过符号和游戏形成了复杂的同伴文化。[18]

第四,分析儿童同伴文化与消费文化间的关系。美国学者梅尔顿(Melton)和斯蒂芬妮·蒂尔曼(Stephanie T)从当代社会的消费文化入手,关注成人创造的消费文化对儿童同伴文化生成及发展的影响。研究者从儿童的食品消费入手,调查了儿童的同伴文化、社交网络以及儿童食品在同伴交流中扮演的角色。研究发现:“儿童会通过交换零食、糖果和玩具来建立同伴之间的社交联系。在这个过程中,儿童与其他孩子一起加入同伴群体并融入儿童的同伴文化中,从而发展出复杂的社交能力。”[19]对消费文化的研究实则是从另一条路径探究儿童同伴文化的生成路径问题。研究者关注了成人文化对儿童同伴文化生成的重要影响作用,也即儿童同伴文化与成人文化间的复杂交互关系。

上述两个主题侧重于研究儿童同伴文化“为什么”能够存在。这两项研究主题也推动了儿童同伴文化研究往纵深发展。整体上看,针对儿童同伴文化生成路径的研究是复杂的,当前仍处在起步阶段。因为要解决儿童同伴文化“为什么”存在这一难题,既需要研究者花费大量的时间精力在各国开展田野实践,先深描出儿童同伴文化的样态,还需要研究们不断持续对田野资料进行比较分析,才能尝试梳理出儿童同伴文化生成的内在动因。

(三)已有儿童同伴文化研究的不足与空间

从全球范围看,20世纪80年代至今,儿童同伴文化研究成果愈加丰富。但整体上,当前儿童同伴文化研究的发展在世界范围内分布极不均衡,已有研究成果集中于欧美发达国家,众多发展中国家及贫困国家的儿童同伴文化研究甚少。儿童同伴文化的跨文化比较研究也集中于发达国家之间,缺少与发展中国家及贫困国家儿童同伴文化间的比较研究。文化研究的重要目的在于揭示文化样态的多样性及复杂性。当儿童同伴文化研究以欧美一种声音作为主流话语时,就容易掩盖童年多样性及文化差异性的存在,不利于推动全球范围内儿童同伴文化研究的持续发展。

在我国,当前针对童年初期儿童同伴文化的研究尚未受到足够重视。儿童同伴文化研究一直停滞在儿童文化研究的传统路径下——研究侧重于宏观问题的理论辨析,轻实践层面的论证;研究者在研究中处于“局外人”“旁观者”的身份,缺失了在研究中的深入体验与参与感。[20]在推进我国儿童文化研究持续发展的路上,无论是研究范围的聚焦还是研究方法的选择,都需要进一步突破已有研究中的局限。儿童同伴文化的民族志研究,是成人真正走进儿童文化世界的过程,这将进一步推动我国儿童研究的发展,也将有利于成人社会更好地理解、尊重儿童,有利于成人文化与儿童同伴文化互生共长。

因此,立足于中国,在深描学前儿童同伴文化核心主题的基础上,深入分析我国儿童同伴文化的生成之路具有重要的研究意义。一方面,本研究能够为全球范围内的儿童同伴文化研究积累中国经验;另一方面,也能够为未来致力于儿童同伴文化的跨文化比较研究积累丰富的田野资料。

三、研究方法

(一)选择民族志

“民族志”(Ethnography)是源自人类学家进行文化研究的一种经典方法。“它是一种强调对人以及人的文化进行详细地、动态地、情境化描绘的方法,探究的是特定文化中人们的生活方式、价值观念和行为模式。”[21]运用民族志方法能够帮助研究者收集到“当地人”视角下解释现象及问题的丰富资料。具体到本研究,研究者采用了比较民族志和纵向民族志的方法收集资料。科萨罗认为:“只有通过密集的、长期的民族志才能够保证研究和理论解释的普遍性,才能够揭示出儿童群体的作用以及童年的复杂性。”[22]因此,在本研究开展的过程中,研究者采用目的性抽样与方便抽样相结合的方法,在2015年至2019年间,先后在江苏省J市的一所私立幼儿园和一所公立园,以及浙江省X市的一所公立园,开展了跨越五年的民族志研究。本研究的空间跨域了中国的两个省份、两个城市中的三所幼儿园,这样的取样范围有利于对研究资料进行横向比较分析;在研究时间上,本研究追踪了儿童群体从小班至大班结束的整个幼儿园生活,这样的追踪研究有利于研究者掌握更为完整的田野资料,并能进行纵向的比较分析。

(二)田野资料的收集过程

为了深入儿童群体,更好地贴近儿童,让儿童群体在文化研究中发出自己的声音,研究者采纳了科萨罗“非典型成人”的策略,即成为“儿童的一种特殊朋友,这位成人朋友不以儿童常见的成人样子和姿态去教育、要求他们,也不会主动与儿童进行互动,不干涉儿童间的对话和游戏,只是静静地旁观儿童间的游戏,直到有幼儿主动来交流再与其互动”。[23]研究者通过对研究角色的积极塑造,逐步赢得了儿童群体的接纳与信任,顺利开展了此次民族志研究。本研究田野资料的收集过程可分为两个阶段:第一个阶段是从2015年4月13日至2015年11月27日,研究者在江苏省J市两所幼儿园(其中G园为一所双语高收费私立园,Z园为一所省一级公立园)开展了7个月田野研究。研究者对G园和Z园共两个抽样班级中的儿童同伴生活从小班下学期追踪至中班上学期。第二个阶段是从2018年3月18日至2019年6月25日,研究者在浙江省X市的S幼儿园(省一级公立园分园)开展了8个月的田野研究。研究者对S园一个抽样班级中的儿童同伴生活从中班下学期追踪至大班毕业。