学前儿童合作问题解决的特征:基于项目化学习中的话语分析

作者: 何珊云 陈爽

[摘 要] 合作问题解决被认为是21世纪一种非常重要的技能,是学前儿童的重要发展任务。本研究对学前儿童在项目化学习过程中的话语进行分析,结果发现:在合作维度上,儿童“建立与维持共识”“采取合适的行动解决问题”话语出现频率较高,“建立与维持团队组织”话语出现频率较低;在问题解决维度上,“计划与执行”话语出现频率最高,“监控与反馈”话语出现频率最低;就话论转换方式来说,“争取”式所占比例远远超过“分配”式和“延续”式。学前儿童的合作问题解决总体表现出“松散性”合作与“多线性”问题解决的特征。他们通常更热衷于通过主动争取发言机会来表达自己的看法,缺乏对他人发言的关注。虽然不断产生新的问题解决计划和方案,但很少反思其可行性和实际效果。儿童的合作身份以及教师干预会对其合作问题解决过程产生一定的影响。教师不仅要为儿童提供合作问题解决的机会,而且应加强在儿童合作问题解决过程中的监控、指导与支持,促使儿童更好地投入到合作问题解决之中。

[关键词] 合作问题解决;项目化学习;话语分析

一、问题提出

合作被认为是一种“为持续地建立和维持关于某个问题的共同观念而产生的协同和同步活动”。[1]问题解决则是指“个体在解决方法不明确的问题情境中,试图基于现状寻找办法达到目标的过程”。[2]随着社会分工精细化水平的提高,两人或两人以上的协作成为解决各个领域问题的基本模式,合作与问题解决也逐渐整合为一个概念——合作问题解决(Collaborative Problem Solving,简称CPS),并被认为是“一种非常重要的21世纪技能”。[3]在经济合作与发展组织实施的PISA测试中,合作问题解决被认为是“个人在解决问题的过程中与两个及以上的队友有效分享理解和分担努力,联合他们的知识、技能与努力来实现达成问题解决方案的能力”,[4]并在世界范围内引起广泛关注。

关于合作问题解决的研究也因此得到进一步发展,有大量的研究关注合作问题解决的概念建构。如,从合作问题解决的进程出发,贺斯(Hesse)等学者提出了一个五阶段概念框架,包括问题识别、问题表示、计划,执行和检查。[5]浩(Hao)等学者从合作过程中的信息处理角度出发,将合作问题解决分为分享想法、商议想法、调控解决问题的进程、维持交流这4个方面。[6]而安德鲁(Andrews)等人则基于学生合作中的互动模式角度,将合作问题解决构建成“合作型”“配合型”等6种互动模式的组合。[7]尽管合作问题解决概念本身具有较大的复杂性,国内外研究者在探讨和引入合作问题解决概念的特征时依然保有一些基本共识。第一,合作问题解决是一个多维度的概念,主要包含社会技能(social skills)层面的“合作”和认知能力(cognitive skills)层面的“问题解决”,同时涉及了情绪、动机、态度等多个方面。第二,合作问题解决更加关注小组成员之间沟通互动、建立共同理解的过程,与共享知识、技能并开展活动的过程,而非问题解决方案的优劣。第三,合作解决问题是一种隐性能力,难以直接观测,通常只有在一个复杂的合作场景中才能展现出来。这种合作场景可以是现实中面对面的,也可以是虚拟的。第四,合作问题解决是通过后天获得、培养与发展的,是可教的、可学的。

除了关注合作问题解决概念构建的问题,研究者也关注合作问题解决的促进方式与影响因素等问题。一方面,研究者从外部支持性学习环境、模式、资源等视角来探讨促进学生合作问题解决。如陶费克(Tawfik)等采取在线案例推论(Case⁃Based Reasoning)的方法,提升学习者对同伴观点的认同度;[8]迪伦伯格(Dillenbourg)和特朗姆(Traum)提出构造双向交互空间(Dual Interaction Space),将模拟程序与协作学习工具(如文本聊天室)集合起来,以支持合作问题解决。[9]如钟煊妍和林晓凡提议用游戏学习结合认识论的方法应对学生问题解决能力弱的问题;[10]普鲁纳(Pruner)和利耶达尔(Liljedahl)提出为学生提供包含丰富选择的课堂环境(Choice⁃Affluent Environment)。[11]另一方面,研究者将视线转向学习者内部,探究学习过程中学习者的不同特质对于合作问题解决效果的影响。如诺诺斯(Nonose)等研究者指出,团队的元认知有利于合作问题解决,前置的元认知培训和团队负责人的任命都将产生正面效应。[12]一些研究还发现,管理行为对合作问题解决有积极影响。[13]此外,“学习者的依恋方式”[14]“性别”[15]“学习风格”[16]“某些学习动机与学习行为”[17]等因素也被不同研究证实与合作问题解决之间存在显著相关性。

合作问题解决能力是学前儿童的重要发展任务。[18]在学前儿童的生活中,与同伴合作解决问题是儿童的日常内容,他们会为了共同的目标而进行协调互动。[19]在合作问题解决能力的相关研究中发现,合作解决问题的能力与儿童的个性特征、与同龄人的交往经历等有关,[20]并受到合作同伴的性别和任务难度的影响。[21]但在已有的研究文献中,关于学前儿童究竟是如何进行合作问题解决的研究并不丰富,尤其在学前阶段真实课堂中的质性研究证据并不充分,儿童年龄、教师干预等其他可能影响儿童合作问题解决能力的因素并未进入到研究者的视域之中。因此,本研究将以项目化学习方式设计幼儿学习活动,并在真实课堂中聚焦儿童合作问题解决的过程,以话语分析的方式呈现儿童在合作问题解决过程中的特征,不仅丰富学前阶段关于合作问题解决的研究,为理解在真实课堂中儿童合作问题解决的表现提供实证证据,而且为教师在学前阶段开展促进合作问题解决的教学实践提供依据。

二、研究方法

(一)研究对象

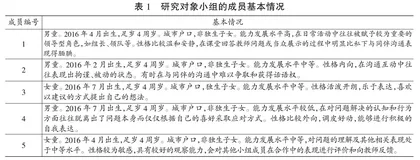

本研究在省会城市H市的某一公办幼儿园中班课堂进行。该幼儿园为2019年新建园,具有较好的地理位置与硬件设施。班级的主要任教老师是一位具有十余年幼儿园教学经验的一级教师。班级总规模为26人,班级成员均是来自幼儿园周边社区的儿童。基于任教老师对于儿童情况的介绍和研究人员两周的随班课堂观察,本研究基于已有研究文献,根据“组间一致,组内多元”的原则,将26名儿童按照性别、能力发展水平、性格特征等不同方面分成了5个异质性小组,每个组由5~6位儿童组成。在随后两周的日常教学和自主游戏中,儿童也以小组形式开展活动,从而具备一定的合作学习经验。本研究从第五周开始进行,随机抽取一个组作为观察对象,这一小组由5人构成,分别编号为1—5,搜集了儿童性别、年龄、户籍所在地、是否为独生子女等信息;同时,研究人员对任教教师进行了访谈,并参与了二周左右的课堂观察和与儿童的日常互动,并依据《3~6岁儿童学习与发展指南》,对儿童的能力发展水平(主要关注语言和社会领域)、性格特征以及过往合作学习活动表现进行记录,具体如表1所示。

表1 研究对象小组的成员基本情况

[成员编号 基本情况 1 男童。2016年4月出生,足岁4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平高,在日常活动中往往被赋予较为重要的领导型角色,如组长、领队等。性格比较温和安静,在课堂回答教师问题或当众展示的过程中明显比私下与同伴沟通表现得腼腆。 2 男童。2016年2月出生,足岁4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平中等。性格内向,在沟通互动中往往表现出拘谨、被动的状态。有时在与同伴的沟通中难以争取和获得话语权。 3 女童。2016年7月出生,足岁4周岁。城市户口,独生子女。能力发展水平中等。性格活泼开朗,乐于表达,喜欢以建议的方式提出自己的想法。 4 男童。2016年7月出生,足岁4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平较低,在对问题解决的认知和行为方面往往脱离出了问题本身而仅仅根据自己的喜好采取应对方式。性格比较外向,调皮好动,能够进行积极的自我表达。 5 女童。2016年4月出生,足岁4周岁。城市户口,非独生子女。能力发展水平中等,对问题的理解及其他相关表现处于中等水平。性格较为敏感,具有较好的观察能力,会对其他小组成员在合作中的表现进行评价和向教师反馈。 ]

(二)研究工具

本研究主要采用话语分析的方法。在课堂教学场域中,话语分析是对课堂话语结构、生成及教学功能的综合分析,也是一种以自然发生的师生话语为素材的非实验研究方法。它可以将最真实、最自然的课堂展现出来,为我们理解课堂、教学和学习提供丰富的信息和素材,并作为“参与者判断自身行为之适切性的一种线索”。[22]本研究首先运用定量内容分析(Quantitative Content Analysis)方法,对合作问题解决中的话语类型和话轮转换方式进行编码,对其出现的频率进行计数,以呈现儿童合作问题解决过程的整体特征。同时,运用滞后顺序分析(Lag Sequence Analysis)方法关注学习过程中不同时间进度、任务进度影响下儿童话语类型的变化。

1. 合作问题解决话语编码框架

OECD在2013年即提出了合作问题解决的具体指标体系,包括了“合作”和“问题解决”两个维度。[23]其中合作维度包括了三种核心能力,分别为“建立与维持共识”(Establishing and maintaining shared understanding)、“采取合适的行动解决问题”(Taking Appropriate Action to Solve the Problem)、“建立与维持团队组织”(Establishing and Maintaining Team Organization)。在问题解决维度上包括了四种核心能力,分别为“探究与理解”(Exploring and Understanding)、“表征与形成”(Representing and Formulating)、“计划与执行”(Planning and Executing)、“监控与反馈”(Monitoring and Reflecting),并在此基础上形成了合作问题解决的分析矩阵。鉴于中班儿童语言的表达能力,本研究根据这一框架的二级指标确定了儿童合作问题解决中话语分析的编码框架,如表2所示。

2. 话轮转换的编码框架

话轮是构成话语互动的基本单位之一,指不同发话主体在互动过程中获得的一次话语权。话轮转换(Turning Taking)指“在对话过程中发话者与受话者需要不断变换角色,轮流发话”。[24]根据萨克斯(Sacks)等学者的观点,话轮转换有三种基本形式,即分配、争取和延续。[25]分配指的是前一个发言人挑选下一个发言人;争取指的是下一个发言人积极主动地从当前发言人那里争取到发言机会;延续指的是当前发言人没有成功分配话语权,也无其他发言人争夺话语权,当前发言人继续发言。本研究按照上述的话轮转换形式,将不同发言人获取话轮的方式进行编码。(见表3)

表3呈现了三个对话片段,分别对应三种话轮转换方式。第一个对话片段中含有2个话轮,由于2号发言人指定让1号发言人作出回答,话轮1—2的转换符合第一条基本规律,编码为“分配”。第二个对话片段中含有4个话轮,由于每一个话轮都是由小组成员自发发话,话轮1—2、2—3、3—4的转换都符合第二条基本规律,编码为“争取”。第三个对话片段包含2个话轮,4号发言人一开始建议小组成员先确定社区大门的位置。但当时,其他成员都专注于道路的绘画。4号发言人很快就选择了加入他们的合作内容,开始接着自己上一轮发话,对道路的确定提出新的建议。因此,1—2的话轮转换符合第三条规律,被编码为“延续”。

(三)研究过程

项目化学习是以学习者为中心的学习方法,学习过程中,学习者主动进行调查研究、目标设定、决策、反思等活动以解决问题。[26]学生通过长时间工作来调查和回答一些真实的、吸引人的、复杂的问题或挑战,并从中获得知识和技能。[27]项目化学习本身是一种协作式的学习形式,它能够提供一个充满互动的合作环境,所有参与者都需要积极地反思和有意识地参与,从而共同完成项目成果。[28]因此,本研究根据《幼儿园完整儿童活动课程》中班阶段的“我运动,我健康”“我的家乡”“我来显身手”等课程主题内容,进行园本化再开发,设计了“我们的社区道路”课程。这一课程基于“大学—幼儿园”的合作机制,由大学课程研究者开发,并进行了前期测试、课堂观察、任教教师反馈等修改过程,最终形成共计8个课时(课程结构见图1),为期10天的课程。这一课程以“大单元”为设计思路,以项目化学习作为儿童学习方式,以儿童居住的HY社区作为真实情境,以“我们想要的社区道路是什么样”作为驱动性问题,引导儿童以小组合作学习方式了解、规划、优化和建造自己的未来社区道路模型,关注城市社区道路建设的生态性、便利性、包容性和创新性等,最终以设计并制作“我们想要的社区道路”黏土模型为最终项目成果。