可持续发展视角下区域学前教育环境承载力评价指标体系及其测算

作者: 蔡迎旗 王嘉逸

[摘 要] 当前我国学前教育事业发展重心已逐渐转向内涵式可持续发展,需要充分考虑当地区域环境对学前教育的承受力与支持力,因地制宜和量力而行地发展学前教育。本研究借鉴OECD所提的DPSIR模型,经文本分析、理论建构、专家咨询阶段,建构了包含驱力、压力、状态、影响、响应五类因子,共25个指标的区域学前教育环境承载力评价指标体系。在此基础上,本研究进一步采用主成分分析法与熵权法相结合的计算方法,以山西省晋中市为例,综合计算了晋中市各区县学前教育环境承载力。结果发现,晋中市各区县学前教育环境承载力水平差异较大,且普遍有明显短板。为提高区域学前教育环境承载力,各地应坚持公平原则,均衡配置学前教育资源;应加强动态监测,构建资源持续保障机制;应因地制宜,充分开发本土资源,同时厉行节约,高效利用环境资源。

[关键词] 学前教育可持续发展;环境承载力;DPSIR模型;主成分分析法;熵权法

一、问题提出

随着学前教育发展水平与普及程度的提高,我国学前教育事业发展的重心逐渐由规模扩张为核心的外延式发展转向内涵式可持续发展。学前教育可持续发展具有两方面的含义:一方面即学前教育与人的发展、社会发展以及环境发展协调统一;另一方面即学前教育的发展具有持续性,包括资源投入的可持续、发展的连续性、面对压力的韧性等。[1][2][3]因此,要实现学前教育的可持续发展,就必须使各地区学前教育事业发展与当地的人口、经济、社会等各方面相匹配,也就是要充分考虑学前教育所在区域的环境承载能力。学前教育事业发展的规模与速度、结构与质量既要符合当地老百姓对学前教育的合理需求,也要充分考虑当地区域环境对学前教育的承受力与支持力,权衡地区环境各方面因素对学前教育提供的最大可能发展空间与阈值,因地制宜和量力而行地发展学前教育,并为学前教育可持续发展创造良好适配的环境条件。故研究区域学前教育环境承载力的内涵与指标体系、测算方法及影响因素等具有非常重要的现实意义。

近年来,国内对于教育承载能力的相关研究主要集中在资源承载力领域。马鹏媛使用承载力指数模型分析法对区域高等教育资源承载力进行了量化分析。[4]石丽构建了高等教育资源承载力的评价指标体系,并引入成熟度的概念对其进行了量化评价。[5]彭妮娅构建了高等教育综合承载力的评价指标体系,并对全国各地高等教育综合承载力和匹配度进行了实证分析。[6]柯文进采用熵权法与TOPSIS模型对全国37个城市的高等教育资源承载力及其贴进度进行了实证研究。[7]许浙川构建了学前教育资源承载力的评价指标体系并使用主成分分析法对全国不同省份的学前教育资源承载力进行了量化评价与分析。[8]通过对已有研究进行梳理可以发现,当前对于教育承载能力的研究主要关注资源承载力,较少关注综合性更强的环境承载力,在学段上更多集中于高等教育与义务教育领域。教育承载力的量化评价方法仍处于探索阶段且实证研究较少,鲜有对区域学前教育环境承载力进行量化评价的研究。鉴于此,本研究尝试对山西省晋中市的学前教育环境承载力进行量化评价,以期为各地区评估学前教育环境承载力提供可资借鉴的评价指标体系与计算方法,并为各地区科学评估学前教育事业发展的基础条件、周遭环境的支持能力与承受能力,合理地规划区域学前教育事业发展的规模与速度、结构与质量提供依据。

二、区域学前教育环境承载力的基本内涵与评价指标体系

承载力的概念最早来源于力学领域,指物体在不产生任何破坏的情况下所能承载的最大载荷。环境承载力是在承载力概念的基础上发展而来的,与资源承载力、生态承载力等概念一同被广泛应用于自然资源的可持续利用和环境系统可持续发展的研究中。

环境承载力指在一定的时期和一定区域范围内,在维持区域环境系统结构不发生质的改变以及区域环境功能不朝恶性方向转变的条件下,区域环境系统所能承载的人类各种社会经济活动的能力。[9]从系统运行的角度看,它分为推动系统运行的“资源系统”,对系统运行产生压力的“压力系统”以及反作用于资源系统并对资源系统产生约束作用的“环境系统”。[10]学前教育作为社会的子系统,其生存与发展同样离不开区域环境系统的承载。一旦学前教育发展的规模、速度与质量超出其资源及相应环境的承载能力,那么就会对学前教育运行造成破坏进而导致系统的失衡,从而失去可持续性。[11]简言之,环境承载力是环境的承受能力,是环境赋予事物生存与发展的基础、条件和阈限。区域学前教育环境承载力,即一定时间和一定区域范围内,学前教育环境系统确保学前教育可持续发展的基础、条件与阈限。

驱力—压力—状态—影响—响应(Driving force—Pressure—State—Impact—Response)框架模型(简称DPSIR模型)是OECD在1993年提出的一种基于因果关系来组织相关指标的评价模型,是在综合PSR(Pressure—State—Response)模型与DSR(Driving force—State—Response)模型优点的基础上发展而来的,它被广泛应用于对环境系统的评价中,并逐渐成为判断环境系统状态及环境问题因果关系的有效工具。DPSIR模型将评价一个自然系统的指标划分为五个方面:驱力、压力、状态、影响和响应。[12][13]将DPSIR模型应用于区域学前教育环境承载力评价指标体系的建构中,有助于厘清学前教育区域环境系统运行的过程及因果关系。在此基础上可以建构出更加科学合理的评价指标体系,从而有利于把握区域学前教育环境承载力的现状及影响因素。[14]

本研究主要基于DPSIR模型的框架,结合学前教育环境的现实状况与学前教育区域环境系统运行的因果关系链来选择能够反映学前教育环境承载力的各影响因素与指标,从而建构出符合区域特征的学前教育环境承载力的评价指标体系。将DPSIR模型应用于区域学前教育环境承载力评价指标体系的构建中,其区域环境系统运行的因果关系链表现为驱力、压力、状态、影响、响应这五种类型的因子。五种类型的因子反映了学前教育区域环境系统运行过程中的五个方面并通过具体的评价指标进行表征。[15]

指标的选择遵循完整性、科学性、可操作性等原则,经过了文本分析、理论建构、专家咨询三个阶段。

第一步,文本分析阶段。对我国现有的学前教育事业发展相关法规与文献进行文本分析,析出与学前教育发展相关的区域环境指标和环境承载力的理论模型。如:《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见(2018)》中指出要鼓励社会力量办园,因此提取社会经济发展相关指标;郑益乐认为“全面二孩”政策会对我国学前教育资源的供给产生重要影响,[16]因此提取人口数量、人口自然变动等相关指标。

第二步,理论建构阶段。结合DPSIR模型的基本理论观点与学前教育环境的运行特点,界定学前教育环境系统五种类型因子的基本概念与内涵,并将文本分析中所析出的指标按照其在学前教育环境中所表现出的特点分别纳入到各因子中,同时剔除一部分与本研究相关度不高的指标。

第三步,专家咨询阶段。分别与14名幼教专家、17名幼教专干和教研员、39名园长进行座谈与访谈,对指标体系进行遴选,并根据幼教专家、幼教专干和园长的建议,对指标进行微调并最终确定各项指标。

五种类型因子具体包括:

第一,驱力。“驱力”是区域环境赋予学前教育系统的推动力,也是造成学前教育系统发生变化的潜在原因。对学前教育而言,驱动学前教育系统发展变化的主要因素为社会经济与文化因素。而社会经济与文化对学前教育的驱动作用又可分为直接驱动与间接驱动。直接驱动主要包括外部环境对学前教育的直接投入,它是推动学前教育系统发生变化最显著的因素。间接驱动则主要包括社会经济文化与社会心理等因素对学前教育的驱动,比如,由于社会经济发展与社会生活方式变革,导致人民群众对学前教育的需求发生改变,促使学前教育不断发展与完善。它以一种间接的方式对学前教育系统产生长期的潜在影响。由于驱动学前教育发展的社会文化及社会心理因素难以量化且数据不易获取,所以本研究主要考虑驱动学前教育发展的财政投入与社会经济因素。“驱力”可选用学前教育财政性经费、地区生产总值、人均生产总值、固定资产投资总额、居民人均消费水平等相关指标来反映社会经济发展水平及学前教育财政投入水平。

第二,压力。“压力”即区域环境给学前教育系统带来的需求压力。“压力”是导致学前教育系统产生不利影响的来源,同时也是“响应”产生作用的主要对象。[17]学前教育在运行和发展的过程中会不断受到外部环境所施加的各种压力,这种压力包括现实压力和发展压力两个部分。现实压力指的是外部环境对学前教育当前已有的规模与质量所施加的压力,主要包括因需求过高造成的供给压力以及因资源投入不足造成的资源压力等。发展压力指由于外部环境对学前教育的需求持续提升而要求在未来一段时间内提高学前教育的规模及质量所造成的压力。如果学前教育系统运行中所受到的各种压力不能得到很好的释放与调整,就会对学前教育的可持续发展产生负面影响。其中,发展压力由于涉及各地未来的政治、经济、文化、人口、教育等方面的诸多发展规划与变化,具有较大的地区差异且具有较多不确定性,所以本文重在介绍区域学前教育环境承载力的评价指标体系与计算方法,本研究也主要考虑影响学前教育系统运行的现实压力部分。若确要估算发展压力部分,则加入未来发展相关数据即可。如我国法定幼儿3岁入园,而当年出生的幼儿3年后就会转化为入园压力,即发展压力,当然还要考虑未来3年后的幼儿入园率、3年内出入本区域的幼儿人数等人口变迁因素。学前教育所受到的现实压力集中表现为对学前教育的供给需求及资源压力。因此,“压力”可选用人口数、在园幼儿数等相关指标。

第三,状态。“状态”是区域环境系统承载学前教育的现实状态,是区域环境系统在“驱力”与“压力”共同作用的情况下,承载学前教育系统时所表现出的状态。“状态”是对“驱力”与“压力”进行研究的前提,同时也是对“影响”及“响应”进行分析的出发点。[18]“状态”可通过环境中的人力资源与财政投入对在园幼儿的承载状态来进行反映,因此可选用幼儿教师与在园幼儿比、教职工与在园幼儿比、生均学前教育财政性经费进行计算。

第四,影响。“影响”是区域环境系统在运行过程中所造成的环境影响,是区域环境作用于学前教育系统的最终结果,也就是学前教育系统在区域环境“驱力”“压力”和“状态”共同作用下所产生的最终变化及效果,主要表现为学前教育质量水平以及学前教育需求的满足程度。“影响”作为区域环境影响学前教育系统的最终结果与表现,是检验环境承载力的重要标准。结合我国学前教育事业发展指数和统计数据,本研究中的“影响”维度可选用班师比、班级规模等指标反映学前教育的质量水平,每十万人口在园幼儿数来反映学前教育需求的满足程度。

第五,响应。“响应”即区域环境对学前教育系统的反馈与调节状况。为了实现学前教育的可持续发展以及疏导区域环境系统运行过程中所产生的压力,必须对学前教育系统的运行进行不断的调整,这种调节能力也是学前教育环境承载力的重要体现。因此,“响应”可选用新增教师数、新增教职工数、师幼比降低程度、学前教育财政性经费增长率等相关指标来反映区域环境系统对学前教育的调节状况。

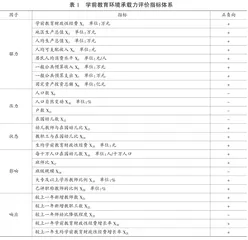

其中,凡是在学前教育系统的运行过程中释放压力的指标均为负向指标,即数值越大,对学前教育系统的压力越大,如人口数、在园幼儿数等。此外,师幼比为每个幼儿教师所对应的幼儿数量,班级规模为平均每个班级的幼儿数,数值越小越好,因此师幼比改善程度与班级规模也为负向指标。最终构建出学前教育环境承载力评价指标体系,共包含25个指标,如表1所示。

三、区域学前教育环境承载力计算方法与数据来源

根据上文所构建的区域学前教育环境承载力的各项指标,采用主成分分析法及熵权法相结合的计算方法,[19]以山西省晋中市为例,综合计算晋中市各区县学前教育的环境承载力。

(一)主成分分析法

本研究采用主成分分析法作为计算区域学前教育环境承载力的主要计算方法。主成分分析法是在尽可能多地反映其原有信息的前提下,对高维变量空间进行降维处理,并计算综合得分的一种方法。[20]将主成分分析法应用于学前教育环境承载力的评价中,可以较为客观地对区域学前教育环境承载力进行计算。其具体步骤包括: