主题教育活动中幼儿学习的动力因素分析及其优化建议

作者: 蔡菡

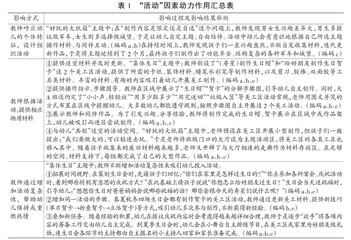

[摘 要] 激发并维持幼儿主动学习是教师设计与实施主题教育活动的核心。借鉴生态心理学研究成果,本研究对某省优质园大A班1年中所开展的10个主题共82个子活动进行跨案例聚类分析,结果发现个体特征、情境建构、活动过程、人际互动、角色是影响幼儿主动学习表现的主要动力因素,并有18种具体影响方式,证明了幼儿的个体特征是其自身发展的动因,教师是环境中重要的动力源,角色、活动、人际关系是重要的环境诱发力。幼儿园中各类学习活动的展开过程都可以被视为这些动力因素整合作用的过程,这有助于我们突破以往分领域、分流程、以目标为导向的教育活动分析方式的桎梏。从多动力因素共同作用的角度来说,教师需要充分关照幼儿的个体特征,与幼儿共创活动情境并建立高质量的人际关系,引导幼儿扮演新角色,丰富活动内容和形式,提高活动的复杂度与挑战性,才能较好地唤起和维持幼儿主动探索的热情,促进幼儿主动学习。

[关键词] 主动学习;学习动力;教育活动;生态心理学

一、问题提出

主动学习是重要的学习品质,幼儿通过主动活动才能习得经验,获得发展。目前,国内外相关研究主要集中在三个方面:主动学习的界定及其发展价值,主动学习的结构要素或行为表现,主动学习的影响因素及发生条件。在界定方面,有研究者不再只关注学习者的单维定义取向,而是主张内外因相互作用的互动定义取向,[1]强调主动学习是一个主客体交互作用的过程。如,高瞻课程将“主动学习”看作是学习者与环境之间的互动过程。[2]刘炎认为主动学习“本质上是指个体在与环境的交互作用中积极主动建构自己的经验”。[3]在要素和表现方面,研究者有不同的分类。有的将主动性与坚持性分列为学习品质的两个内容进行讨论,[4]也有研究者将“主动、坚持完成任务、专注”共同列为学习品质的一个方面。[5]霍力岩将幼儿的主动学习行为按照对人和对物两个方面划分为主动参与、主动发现、主动探索、主动交往和主动合作这5 个基本维度。[6]虽然针对影响因素和发生条件的研究较少,但研究者都认同主动学习是内外因共同作用的结果,这显然更符合互动定义取向。其中,内因包括幼儿的气质、性别、已有的经验、求知欲、好奇心、兴趣、需要等,而外因则包括教师的互动支持、提供的材料、开展的活动等。[7]高瞻课程模式相对完整地提出了引发主动学习的5个要素:材料、操作、选择、幼儿的语言和思维、成人的鹰架。[8]

目前,基于完整动力框架探讨内外因的研究较少,对内外因在具体活动中交互作用的实证研究更少。现有研究多按活动类别(如美术活动、[9][10]积木游戏、[11]科学活动[12])或某一要素(如幼儿气质类型、[13]环境创设[14]等)进行一定范围的探讨。还有的研究基于单维定义取向将主动学习作为较为稳定的学习品质脱离具体活动来分析。而幼儿作为一个主动的个体,是在内外因相互作用下主动开展幼儿园各类活动,进而获得发展的,应在同一框架下对影响幼儿主动活动的各类动力因素展开完整研究。

生态心理学是运用生态学的视角与方法研究人与环境动态交互过程的心理学流派,[15]该流派的创始人为勒温(Kurt Lewin),确立时期的代表人物有罗杰·巴克(R.G.Barker),发展时期的代表人物有布朗芬布伦纳(Urie Bronfenbrenner,下称布氏)等。借鉴他们的动力研究分析幼儿的主动活动主要基于以下原因:该流派将人视为主动活动、主动成长的个体,关注人与环境的交互作用,这与“互动定义取向”相合。该流派从创立之初就关注影响个体行为和发展的各种动力。该流派诞生于20世纪30年代,当时动力观点和动机研究正开始成为现代心理学的共同取向。[16]这一背景下,勒温提出了动力(Dynamic)概念及动力论(Dynamics),[17]动力性和整体性是其心理场论的两个基点。布氏在勒温的基础上深化了对动力的研究。[18]在他的《人类发展生态学》中,先后多次使用dynamic(动力)、momentum(动量)、power(力量)等词来描绘影响个体发展的动力作用,并提出:“将个人的发展想象为发生在一个动力环境系统之中。”[19]该流派主张从多因素复合影响的视角进行研究,关注环境中的因素是如何共同影响人的活动、促进人的发展的。他们对内外动力因素的分析能为我们整合性地探究影响幼儿主动活动的各因素提供新的框架。

激发并维持幼儿“主动活动”是教师选择活动内容、创设活动环境、组织实施活动、评价活动效果的核心。借鉴生态心理学家们的观点分析幼儿园的学习活动,有助于从发展的角度、从多因素共同作用的角度探讨:幼儿的主动活动应有哪些关键表现?这些表现受哪些内外因的影响?影响过程如何?因素之间的关系又是怎样的?进而从活动设计和组织的角度,以支持幼儿主动活动为目标,提出各因素优化运作建议。

二、理论分析框架

(一)动力及动力的来源

生态心理学认为个体内部、外部都有着影响个体行为的力量,这些力量影响着个体与周围环境的双向作用,进而影响个体主动参与活动的过程,也影响着个体的发展。勒温认为个体当下未满足的需求引发的紧张是影响行为的原动力,[20]这一过程具有年龄差异和个体差异。他还提出:“环境中其他人发出的力量和矢量,或起吸引作用,或起排斥作用,控制着人的行为和发展。”[21]布氏在1979年出版的《人类发展生态学》和1998年提出的人类发展的生物生态学模型(即PPCT模型)中,也分别分析了环境对个体发展的影响和积极主动的个体对环境的主动作用。可见,“人”是内外动力的来源。在幼儿园的各类活动中,幼儿自身、教师、同伴共同影响着幼儿的主动活动过程。活动中涉及的各类物质材料,都是经由人的主动作用(如园长教师的有意安排、幼儿的主动关注等),才会对幼儿的活动过程产生影响。

(二)主动活动表现

布氏将影响个体发展的活动称为整体活动(molar activity,又翻译为琢磨活动、克分子活动)。“琢磨活动是指持续进行中的行为,具有自身动量(a momentum of their own),对环境中的参与者而言是有意义或意图的。”[22]它的“动量”是由意图的存在而产生的,“意图的存在创造了完成的动机,并产生了坚持不懈和对干扰的抵抗”。[23]这一观点与勒温的“需要—紧张”心理系统呼应。布氏进一步分四个方面对个体活动时的心理动量(psychological momentum)进行深入研究:主动性(如幼儿有意识的主动参与)、注意水平(如幼儿注意力集中程度)、抗干扰能力、中断后再继续能力(如暂停活动后下一次开始时幼儿仍能保持对原活动的投入)。[24]

从发展价值来看,幼儿园开展的各类学习活动都应符合整体活动的特点。参照国内外研究者对主动学习行为的描述,结合勒温和布氏的研究,可以归纳出当幼儿充满心理动量地开展学习活动时,会有以下三类典型的行为表现:

1. 活动启动:幼儿能有目的(意图)地开展活动

这类行为是指幼儿在活动中表现出较为明显的目的性行为,包括知晓活动目的,能有目的地主动选择学习任务、选择学习区、选择共同游戏的同伴或材料等。如幼儿知道老师现在要求分组讨论集体生日会的庆祝内容,会按照老师5人一组的要求组成小组,讨论发言并完成老师要求的记录单。布氏认为,无目的的活动不是一个真正的整体活动。借鉴该理论的其他研究者也认为对学习环境的分析必须包括对有意图的学习者和所处学习环境的分析。[25]

2. 活动过程:幼儿能主动与人(物)互动

这类行为是指幼儿在活动中会表现出主动与外界环境中的人、物互动。借鉴霍力岩的分类,包括幼儿带着活动目的,主动计划安排、探索材料、发现创造、与教师(同伴)交往合作等。

3. 活动结果:幼儿能保持注意,完成学习活动

这类行为是指幼儿表现为能一定程度地保持注意力,能坚持完成教师安排或自主选择的学习活动,有一定的抗干扰能力及中断后再继续的能力。整体活动是相对于“分子行为”(molecular behavior)而提出的,它强调活动的完成度,如建一座大楼、读一本书等。“与发展密切相关的整体活动……与即时的、特别是无意义或无目的的零散的行为是相反的。”[26]因此,幼儿坚持完成活动是主动学习的重要表现,如果在活动过程中出现漫无目地闲逛,浅尝辄止、重复无意义的操作,过度兴奋、嬉笑打闹等,则是幼儿完成该活动动力不足的表现。

(三)动力因素分析

在勒温的B=f(P,E)公式中,个体或个体的状态(P)和环境(E)都会对个体的行为(B)产生动力作用,它们共同构成了影响个体行为的动力场。布氏的D=f(P,E)公式在勒温的基础上将内因(P)和外因(E)的影响结果从行为上升到了个体发展(D),认为个体与环境的相互作用影响着个体的行为和活动参与过程,进而推动了发展。他还指出,个体所处的微观系统(microsystem)的动量由情境中的角色、人际关系、活动来决定。[27]基于他们的观点和主动学习的相互作用观,幼儿的主动活动也同样受个体自身(P)和所处环境(E)中各种因素的共同制约。包括:

1. 个体特征

在勒温的心理场论中,一个人有所需求,便在心理上引起一种紧张的系统。这种紧张并非一种单纯焦虑或不愉快的状态,而是一种行为的准备或激发状态;不是一种被动的寻求自我满足的能力,而是一种积极的趋向目标的动力。[28]布氏进一步将影响发展的个体特征分为:个人动力倾向(可进一步分为发展性生成特征和发展性破坏特征)、个人资源(如能力经验、知识技能等)、个人需要和个人体验(过去形成的积极或负面的主观体验)这四个方面。[29]个体原有的这些特征为自身参与活动提供了原初动力,也影响着个体发展。[30]

2. 情境

社会心理学家托马斯(W.I. Thomas)提出了“情境定义”概念,并将其分为“个人定义” (自我解释判断并做出决定的过程)和 “社会定义”(一群人对某些社会情境的共同定义)两个维度,个体的情境定义受社会中既定情境定义的影响。[31]勒温受其影响,关注个体感知到的心理场对个体行为的影响作用。他认为个体需求和当下主动感知到的环境中的诱发力,构成了决定个体行为的整个心理场。[32]正是由于个体对情境有着主动感知和建构的过程,因此即便在同一个活动中,每个幼儿感受到的诱发力是不同的,表现出的行为也会不同。布氏对情境的论述受托马斯和勒温的影响,[33]他指出:“勒温将动力(motivation)的引发处理为从环境发出。……个体所觉知的比实际发生的还重要,不真实的比真实的还要确切,引发行为的动力竟存在于外在物体、活动和其他人。”[34]也就是说,布氏与勒温一样,都强调了个体感知到(体验到)的情境对个体活动产生着动力影响。

3. 活动

布氏认为整体活动具有自身动量,并进一步指出成人参与对幼儿活动的影响,以及活动复杂性与个体发展之间的关系。“直接环境中的某些参与者可以通过和发展中的个体共同参与活动,或吸引发展中个体的注意,而进入发展中个体的心理场。个体的发展受直接环境中所参与的整体活动的种类和复杂结构的影响。”“个体的发展状况可以通过在没有他人发起或指导的情况下,个体发起和保持的整体活动的繁多的种类和结构的复杂性表现出来。”[35]即当教师能够吸引幼儿共同参与活动,过程中不断开展幼儿能积极投入、具有自身动量、日趋复杂的活动时,教师就对幼儿产生了动力影响。当然,这种日趋复杂应“与儿童自身不断发展的能力相适宜”。[36]

4. 人际互动

布氏认为,人际关系的动力作用受“积极情感”“互动”“力量平衡(balance of power,也有译成均势,即力量平衡的态势)”这三个要素的影响。[37]他将满足了相互作用、相互肯定、日益复杂和能量不断向发展中的个体转移等影响发展的最佳条件的双人关系,称为发展性双人关系。[38]这是因为:首先,以积极情感为基础的师生关系、同伴关系会影响幼儿参与活动的状态;其次,互动会产生自身的动量(a momentum of its own),随着双人关系中相互反馈的深入,促使幼儿不仅能够坚持这个活动,而且能够助推活动日益复杂;最后,双人关系中存在着力量平衡,理想状态下,力量平衡过程会使得力量逐渐向发展中的个体转移,发展中的个体获得越来越多的主控的机会,即个体(幼儿)越来越能影响周围环境,越来越能主导自己的活动和成长。

5. 角色

勒温认为,当幼儿在成人的引导下扮演一个新角色的时候,他就获得了一个场力(诱发力)。布氏也指出:“角色根植于更大的情境脉络之中,因此角色被赋予了特殊的力量(special power)去影响——甚至强迫——某人在一定情境中的行为,以及他在这个情境中与其他人所建立的关系。”因而认为:“创造和分派角色是一个非常有力地影响人类发展历程的策略。”[39]