家长应如何对学前儿童进行防诱拐教育?

作者: 李庆功 赵凡瑜 张宁 张迪 庄周赟

[摘 要] 儿童被诱拐问题不容忽视。已有研究显示,在儿童拐卖案件中,6岁以下的学前儿童占绝大多数,且犯罪分子采取的主要手段是口头拐骗而非暴力。本研究通过问卷调查和模拟诱拐测试,发现年龄能够正向预测学前儿童在抵制诱拐中的行为表现。学前儿童的年纪越大抵制诱拐的表现越好。然而,父母防拐知识传授频率对儿童抵制诱拐行为表现的预测作用不显著,且家长有高估儿童抵制诱拐行为表现的倾向。这说明以传授知识为主的防拐教育未能有效地提高学前儿童抵制诱拐的能力。本研究关于即时叮嘱的实验研究则发现,即时叮嘱能够显著正向预测学前儿童在模拟诱拐测试中的行为表现。诱拐测试前受到即时叮嘱的儿童比没有受到即时叮嘱的儿童更不容易跟随陌生人离开,而且在加入即时叮嘱之后,儿童抵制诱拐行为表现不再有年龄差异。这说明即时叮嘱是一种较为有效的防拐教育方式。由于学前儿童的认知能力和心理能力有限,家长应充分认识到学前儿童在抵制诱拐上能力的不足,在提高自身的防拐安全意识的基础上,多采取包括即时叮嘱在内的被研究证实有效的教育方式向儿童传授防拐安全知识。与此同时,幼儿园应与家长配合,共同对幼儿进行防拐安全教育,以保证安全教育的一致性和连贯性。

[关键词] 抵制诱拐;安全教育;即时叮嘱;选择性信任

一、问题提出

多年来,儿童被诱拐现象一直都是备受关注的严重社会问题。我国国家统计局在官网公布的《中国儿童发展纲要(2011—2020年)》统计监测报告显示,2019年全国破获拐卖儿童案件413起。近三年来,儿童失踪信息紧急发布平台发布近4 000名失踪儿童信息。[1]除此之外,还有许多尚未破获或未报案的儿童拐卖案件。这些数字提醒着我们儿童拐卖事件时有发生,儿童被诱拐问题不容忽视。儿童被诱拐会带来极其恶劣的影响,不仅会破坏被拐儿童及其家庭的幸福,也极大地影响了社会的稳定,[2]因此我们非常有必要针对诱拐现象进行深入研究,寻找预防该现象发生的方法,降低儿童被诱拐的风险。

在儿童拐卖案件中,6岁以下的学龄前儿童占绝大多数,并且犯罪分子采取的主要手段是口头拐骗而非暴力。[3][4][5][6]以往关于学前儿童选择性信任的研究发现,4岁儿童已经发展出较为稳定地利用各种线索判断陌生人是否值得信任的能力。[7][8]但是类似的研究都是在实验室情景中进行的,我们不清楚儿童这种能力是否能在实际情况中发挥作用。与实验室情景相比,在真实的诱拐情景中,犯罪分子常常隐藏对自己不利的线索,且用各种诱惑物来吸引儿童。上述原因都给学前儿童在真实情景中判断陌生人的可信度以及正确地抵制诱拐带来困难,因此采用更高生态效度的研究方法考察学前儿童抵制诱拐行为的现状及其发展趋势是非常有价值的工作。

要想减少学前儿童被诱拐现象的发生,培养学前儿童自我保护的意识和抵制诱拐的能力也非常重要。[9][10][11]抵制诱拐的能力(abduction prevention skills)是指面对诱拐时,儿童根据各种线索认识到存在风险,并执行适当的行为拒绝与对方离开的能力。[12][13][14][15]换而言之,儿童在面临诱拐危险时应做出正确的反应,即拒绝与陌生人离开。[16]然而儿童自身的认知水平和学习能力有限,要想让他们在面对危险时做出正确反应需要家长和教师的教育。我国教育部于2012年发布的《3~6岁儿童学习与发展指南》指出,3~6岁的学前儿童应具备基本的安全知识和自我保护能力。幼儿园和家庭都应该结合实际生活对儿童进行安全教育,帮助儿童了解周围环境中不安全的人和事。因此,除了幼儿园要开展专门的防诱拐安全教育之外,家长还应在日常生活中对学前儿童进行防诱拐的安全教育,以培养和巩固学前儿童的防拐安全意识。

防诱拐教育方式多种多样,本研究聚焦两种家长在日常生活中可以普遍应用的防拐教育方式:日常防拐知识的传授和离开前对儿童进行即时的叮嘱。日常防拐知识传授是指日常生活中家长对儿童进行的基本防诱拐安全教育,例如,“不要随便吃陌生人给的食物”“不要接受陌生人给的玩具”“不要跟随陌生人离开”等。[17]离开前对儿童进行即时的叮嘱是指在家长离开、单独留下儿童时,告诉儿童不要跟随陌生人离开。这些常用的防拐教育反映了家长在努力地为孩子提供安全的成长环境,以及他们对儿童拐骗现象的重视。[18][19]但是这两种防拐教育方式能起到多大的作用,能否有效地提高儿童防拐意识并减少儿童被拐骗案件的发生还亟待讨论。目前没有这方面的专门研究,所以本研究希望依据前面关于学前儿童自身防诱拐行为发展趋势的研究,进一步探讨前述两种防诱拐安全教育方式是否能够有效地促进学前儿童防诱拐行为发展,从而为今后家长对学前儿童进行有效的防诱拐安全教育提供思路和建议。

在研究方法上,为了真实准确地探测学前儿童是否掌握防诱拐的安全技能,已有研究者提出了模拟风险范式,即在模拟危险的场景下对儿童进行测试。[20][21]之后,李庆功等人为了测量真实场景下学前儿童对于陌生人的选择性信任提出了模拟诱拐测试。[22]在他们的实验中,陌生人在对儿童进行诱拐前会向儿童主动报告一些关于儿童的重要信息(如妈妈的名字),且这些信息都是儿童非常熟悉,可以准确判断陌生人是否报告准确的。有些陌生人报告的信息是对的,而另一些是错的,从而研究儿童在诱拐风险下做出信任判断时是否会考虑陌生人所提供信息的准确性。前人的研究证明模拟诱拐测试可以测量学前儿童面临诱拐危险时真实的反应,具有良好的生态效度,因此本研究将采用模拟诱拐测试来考察学前儿童的抵制诱拐行为。

二、研究一:家长日常防拐知识传授下的儿童防诱拐行为表现

(一)研究方法

1. 研究对象

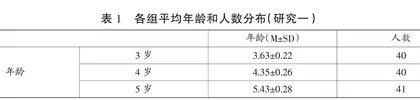

本研究选取浙江省金华市某机关幼儿园的121名3~5岁学前儿童作为被试(其中女生58人),具体年龄和人数分布见表1。

2. 测量方法

(1)日常防拐知识传授。

为了测量学前儿童在日常生活中接受防拐知识传授的频率,我们根据父母对儿童传授防诱拐知识时经常涉及的几种情境,编制了父母日常防拐知识教育问卷。问卷包含3个问题,分别是“1.您教过孩子不要随便跟陌生人离开吗?”“2.您教过孩子不要随便吃陌生人给的食物吗?”“3.您教过孩子不要随便给陌生人开门吗?”,采取5点计分,从“几乎没有”到“非常多”分别记1~5分,分数越高表示父母对孩子进行防拐知识传授的频率越高。3个问题的平均分即为学前儿童接受日常防拐知识传授的分数。问卷具有较高的内部一致性信度,Cronbach’s α系数为 0.86。

除此之外,问卷还包含一个问题,即“如果有陌生人拿玩具或零食来诱骗您的孩子离开,您觉得您的孩子有多大可能会跟陌生人走?”这道题是用来测量父母对儿童抵制诱拐行为的预估。该题同样采取5点计分,评分方法和前三个问题相同。父母预估抵制诱拐行为将主要作为协变量进入随后的统计分析中。

(2)学前儿童抵制诱拐行为。

学前儿童的抵制诱拐行为由模拟诱拐测试来测量。研究一的模拟诱拐测试共有三个阶段,包括“准备”阶段、“诱拐”测试阶段和“结束”阶段,三个阶段依次进行,共耗时5~6分钟。

“准备”阶段。在正式测试开始前,主试一要与被试儿童充分熟悉,提高被试对主试一的熟悉感和信任度。由班级的带班教师向班级儿童介绍主试一是新来的教师,之后主试一在班级中活动,陪儿童一起做游戏、上课、看书、吃午饭。在被试儿童对主试一建立起一定的信任,会热情地称呼其为“老师”后,主试一告诉被试会带他们去玩游戏。

接着主试一将一名被试带到幼儿园的一个室外无人场地。与被试玩耍几分钟后,主试一借口临时有事,将被试单独留下。

主试一指导语:**(被试名字),老师有事先离开一下。一会儿就回来,你待在这里等我一下,这里有一本图画书,你可以自己先看看。

主试一在说完指导语后离开。

“诱拐”测试阶段。

主试一离开一分钟以后,主试二(与被试不熟悉的陌生人)接近被试。

主试二指导语:小朋友你好,你在这里干什么呀?

被试:*** (被试回答)

主试二指导语:我是这个幼儿园的老师,你可以叫我康老师,你叫什么名字呀?

被试:***(被试回答)

主试二介绍完自己后,开始对被试进行“诱拐”。“诱拐”的指导语分为三级,说完一级后,被试同意离开则诱拐成功,“诱拐”阶段结束,不同意离开则继续说下一级指导语。如果被试不说话,则主试二在停止交流5秒后开始下一级指导语。根据被试在听完指导语后的反应进行0或1点的计分,0表示被试跟随陌生人离开,1被试表示不跟随陌生人离开。

一级指导语:我觉得你很可爱,很喜欢你,我带你一起去玩吧,待会带你回来。

若被试离开,计为0分;若被试不离开,则进行二级指导语。

二级指导语:我有个礼物送给你,是很好玩很漂亮的礼物,你会喜欢的,一起去拿吧,待会带你回来。

若被试离开,计为0分;若被试不离开,则进行三级指导语。

三级指导语:你看(拿出 iPad 展示各种礼物),我那里还有更多好看的礼物,一起去拿吧,待会带你回来。

若被试离开,计为0分;若被试不离开,计为1分,诱拐结束。

“结束”阶段。

如果被试没有跟主试二离开,则两分钟后,主试一回来,带被试去室内。为了安抚独自一人面对陌生人可能给被试带来的消极情绪,主试一会将被试带回室内做有趣的游戏,并发小玩具给被试作为奖品。同时为了强化被试的安全意识,主试一会告诉被试:“刚才的康老师是幼儿园的老师。你做得很好,虽然她是老师,但她是陌生人,不跟随她离开是对的。”

如果被试跟随主试二离开,则在他们在离开的路上“偶遇”主试一。同样为了安抚被试可能的消极情绪并强化其安全意识,主试一会将被试带回室内做有趣的游戏,发小玩具给被试作为奖品,并告诉被试:“刚才的康老师是幼儿园的老师,虽然她是老师,但因为她是陌生人,所以不可以跟她离开,以后遇到这种情况不可以跟陌生人离开哦。”

3. 研究设计

研究设计为单因素(年龄:3岁、4岁、5岁)的被试间设计,因变量为儿童的抵制诱拐行为表现。

4. 研究过程

与幼儿园联系并取得同意后,由幼儿园带班教师向家长代发电子版知情同意书和父母日常防拐知识传授问卷。一周内回收知情同意书和父母日常防拐知识传授问卷,并进行筛选和计分。

儿童的模拟诱拐测试在幼儿园室外场地进行,由主试一和主试二对抽取的被试进行单独施测。主试一是心理学专业的硕士研究生,在正式施测前,主试一到班级熟悉儿童。主试二为两名女性,分别是心理学专业的本科生和硕士研究生,年龄在20~25岁之间。两名主试二在正式测试前经过培训,所有的指导语和应对儿童不同问题的回答,均保持一致,不可自由发挥。主试二在说话时保持语速缓慢,态度柔和。主试二的装束经常变动,并且尽量不出现在幼儿园小朋友的视野中,避免儿童因为经常见到主试二而对其产生熟悉感,从而提高儿童跟随主试二离开的概率而影响测试结果。每个年龄段的儿童被随机分配到两名主试二作为陌生人的场景中。

主试一将被试带离班级后,主试二对被试进行模拟诱拐测试。诱拐测试的过程由录像设备进行记录。诱拐测试完成后,主试一带被试去室内玩游戏,游戏结束后,主试一赠送小玩具作为奖品,并送被试返回教室,测试结束。主试一根据被试在模拟诱拐测试中的表现,将被试的抵制诱拐行为进行0分或1分的计分:0分的被试均为不能抵制陌生人诱拐的儿童,即会跟随陌生人离开的儿童;1分的被试为能够抵制陌生人诱拐的儿童,即不跟随陌生人离开的儿童。

5. 数据处理

研究数据使用采用 SPSS 22.0 软件对数据进行分析处理。包括各个变量的描述统计和Logistic回归分析。

(二)研究结果与分析

1. 父母对儿童进行防拐知识传授分数分布

通过统计分析得到,父母对儿童进行防拐知识传授的分数最大值为5分,最小值为1.33分,均值为3.93分,标准差为0.74。平均分约为4分,4分对应选项为“对孩子进行了比较多的日常防拐知识传授”。

2. 学前儿童的抵制诱拐行为的年龄差异

根据被试儿童在模拟诱拐测试中的表现,将他们分为两类,跟随陌生人离开的儿童和不跟随陌生人离开的儿童,然后统计3~5岁儿童跟随陌生人离开的人数和百分比(见表2)。3岁儿童离开的人数最多,达到了28人,70%的3岁儿童在诱拐测试中会跟随陌生人离开,5岁儿童离开的人数最少,只有9人。总体来说,有将近一半的学前儿童会在诱拐测试中跟随陌生人离开。