城市学前儿童的自然观:基于现象图析学的分析

作者: 翟俊卿 朱艳 姜奕文 王西敏

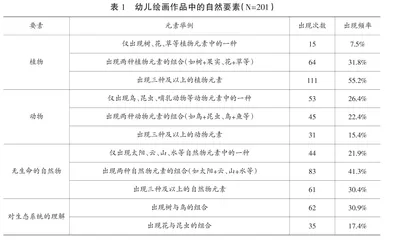

[摘 要] 儿童的自然观对其成年后的环境态度和环境行为有着重要影响。本研究采用现象图析学的方法,对上海主城区201名大班幼儿的绘画作品和访谈数据进行分析,结果发现:城市学前儿童心目中的自然是动植物与环境和谐共生的外部世界;自然是城市学前儿童自由玩耍的地方、户外休闲与运动的场所,以及感知世界和探索发现的媒介;城市学前儿童初步形成了朴素的自然知识观,但其自然伦理观、自然审美观和自然保护观还有待发展。为推进儿童早期自然教育,家庭与幼儿园应在突出儿童自身主体作用的基础上,让自然教育成为家庭生活的常态和幼儿园日常教育内容,同时政府和社会应加快构建儿童友好的生态社区,丰富儿童对自然的感受与体验。

[关键词] 自然观;自然教育;城市儿童

一、问题提出

自然观是人们关于自然以及人与自然关系的总体看法和根本观点,直接决定着人们如何理性对待自然,进而影响着人们的生产、生活、学习和发展。[1]①作为幼儿理解日常生活中各种自然事物和现象的基础,幼儿的自然观承担着解释和预测外部世界、降低生活环境的不确定性,以及进一步在同化和顺应中认识自然的重任。[2]学界普遍认同人们对自然的欣赏、热爱以及对其他生物同理心的发展始于学前阶段,[3]而在这个阶段获得的自然经验和在此基础上形成的自然观,会对成年后的积极环境态度和亲环境行为的发展起到促进作用。[4]教育是促使人的理念形成的主要途径和手段,童年早期是个体道德意识形成和行为习惯养成的重要阶段,抓住关键期对幼儿进行自然观的引导,有助于幼儿体会人与自然密不可分的联系,激发幼儿参与自然保护的行动力。然而,如果我们对儿童如何感知自然没有充分的理解,学前教育所倡导的有关自然保护的观点将很难与儿童的日常生活建立联系,有关儿童自然观的启蒙教育也难以有效开展。[5]因此,探寻当代儿童拥有怎样的自然观既是落实自然启蒙教育的基础,也是引导儿童自然观进一步发展的前提。

儿童如何看待大自然一直是学界所关注的议题。早在20世纪80年代,就有学者对美国一年级、四年级和八年级的儿童进行调查,发现儿童对自然概念的理解随着年龄的增长不断丰富,且即使是一年级儿童也能对自然做出较为统一的象征性表述,即自然包括太阳、月亮、星星、云朵、天空、天气、树木、花朵和鸟类等元素。[6]博奈特(Bonnett)和威廉姆斯(Williams)通过绘画投射的方法来探索英国10~11岁儿童对自然概念的表征,结果也显示他们倾向于将自然与动物、植物联系起来,较少涉及人类。[7]研究还发现儿童已经能认识到自然包括人、其他生物和非生物,并能意识到这些元素之间的相互依存关系。例如,阿西(Ahi)和阿塔索伊(Atasoy)对4~6岁土耳其儿童的研究发现,幼儿心目中的自然是植物、动物、人类与非生物共同存在的地方。[8]弗莱霍辛(Fraijo?鄄Sing)等对118名5~6岁墨西哥儿童的绘画研究发现,幼儿能描绘出植物、动物、非生物等不同类型的自然物,但还未能根据植物或动物的某类特征进行科学的绘画。[9]虽然这些研究结果看似矛盾,但是在某种程度上暗示着儿童处于感知周围世界的中心地位,他们对自然的认识经常是以自我为中心,拥有碎片化、多元化且朴素的自然知识观。

人与自然关系是自然观的重要组成部分,而自然伦理观正是在正确理解“人─自然”关系的基础上强调人在自然中的行为需要用道德要求加以规范。[10]在一项针对我国小学生的研究中,儿童用“仙境”或“桃花源”等富有浪漫主义色彩的词语描绘大自然,指出人类应从同理的角度对待自然,不仅要热爱自然、关心自然,更应该对自然存有感恩之心。[11]斯皮泰里(Spiteri)在对马耳他3~7岁儿童的研究中也发现,儿童认为大自然对人类的生存很重要,并且表达出对大自然的同情、尊重和敬畏之情。[12]在索立特(?譒oryt■)和帕卡勒尼什基内(Pakalni?觢kien■)对立陶宛6~11岁儿童的焦点小组访谈研究中也发现了类似的结果,其中部分儿童指出保护环境应该以人类与非人世界的和谐相处为基础。[13]上述研究中的儿童虽然有着不同文化背景,年龄也有较大差异,但总体上都体现出了顺应自然、尊重自然、人与自然和谐共生的自然伦理观。

人是自然之子,大自然是人类审美的启蒙导师,对自然的欣赏是人类审美活动的起点,更是审美的最高境界。[14]对儿童启蒙教育而言,其核心目标不是让儿童“认识世界,即世界在个体视域中的知识化”,而是“体验世界,即个体与世界的审美性相遇”。[15]因此,儿童在与自然接触的过程中感知大自然之美,有助于其形成和发展正确的、完整的自然审美观。大量研究表明,儿童能够欣赏自然之美,经常使用诸如“漂亮”或“美丽”等词汇形容大自然,认为大自然是一个令人愉快的地方。[16]在吴灵琼和朱艳的研究中,小学生们报告了他们对自然鉴赏的偏好,即欣赏自然界中原来就存在的,而不是人工创造的或经人类加工改造过的自然事物或自然现象的美。[17]科拉多(Collado)等在对西班牙儿童的研究中也发现,儿童能够在自然场域的类型和他们对自然美感的积极评价之间建立直接的联系。[18]儿童通过直接体验来欣赏自然环境的美,不仅对发展与自然的情感纽带至关重要,而且对提高儿童的环境意识也意义重大,因为在现实的各个组成部分之间的复杂关系网络中,“美和意识是相联系的”。[19]

大自然为人类提供了生存与发展的物质基础,尤其在生态环境日益恶化、自然资源面临枯竭、极端气候事件频发的今天,保护环境、实现人与自然的和谐共生已成为全人类的共同愿景。研究表明,儿童能够理解人与环境的某些关系和相互影响。例如,儿童在3岁的时候可以从道德角度看待环境行为,认为对环境有害的行为是错误的;4岁的时候,就已经能够对重大环境变化对生态和物种的影响做出简单而准确的描述。[20]之后,随着年龄的增加,4~10岁时能够以更长远的眼光看待环境问题,并在这些问题的原因和影响之间建立有意义的联系。[21]此外,还有研究发现6~13岁的儿童在解决环境问题方面能够进行系统的思考,儿童在表示对人类破坏自然担忧的同时,还表达出长大后致力于保护环境、修复生态的强烈意愿。[22]但是目前已有的关于自然保护观的研究主要集中在对某具体环境问题所展开的评价性研究,以自然观整体视角的探索却很少。

自然观的发展与个体的自然经验密不可分,儿童在户外自然区域的游戏玩耍中不断利用自己的视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等感觉系统对自然进行探索,逐步形成对自然的感知。需要明确的是,儿童日常所接触的自然环境对其自然观的形成与发展有重要影响。国外相关研究发现,城市与农村儿童的自然观存在一些差异,如农村儿童会比城市儿童表现出更明显的生态思维方式,[23]这可能是因为农村儿童有更多接触动植物的机会,更有可能表现出非人类中心主义的观念。同样,蒂尔曼(Tillmann)等的研究也发现,农村儿童表现出对自然的深层次理解,即认为自然不仅仅是具有自然元素的空间,还包括复杂的特征和景观。[24]一项来自南非的研究发现,城市青少年的自然观深受其自然经验的影响,其中城市户外空间里发生的犯罪和潜在的安全问题经常出现在这些青少年对大自然的描述中,[25]这也增加了城市儿童对自然的恐惧。事实上,随着数字化生活方式的普及,越来越多城市儿童的活动范围、兴趣爱好,逐渐从大自然转向室内,从自然物转向电子产品,割裂了与真实自然的情感联结。一项针对国内城市儿童群体的调查发现,高达半数以上的儿童每天在户外活动的时间少于教育主管部门建议的1小时,[26]甚至有研究显示我国儿童每天的屏幕时间已高于户外活动时间。[27]今日的城市儿童,将是城市未来的主人,了解他们在城市中形成的自然观将对未来世界能否实现可持续发展具有重要的影响,也为开展有针对性的幼儿教育提供参考。

综上所述,儿童的自然观是一个多维度的整体性概念,包括自然知识观、自然伦理观、自然审美观和自然保护观,而且儿童的自然观受年龄、性别、家庭情况、居住地、自然经验和文化背景等多重因素的影响。通过对上述文献的回顾,我们发现目前有关儿童自然观的研究主要聚焦年龄较大的学龄儿童,而处于自然观形成初期的学前儿童却被严重忽视。造成学前儿童被忽视的可能原因是学前阶段儿童通常不识字、语言表达能力较弱,对研究方法要求较高,因此需要运用更符合学前儿童身心发展特点的方法进行研究。当前已有相关研究以国外研究为主,国内相关研究鲜有报道。虽然不同文化背景的儿童对自然概念的理解较为趋同(如认为大自然包括生物、非生物、人以及人造物),但在自然中的活动和行为上却存在文化差异。[28]国外学界的研究结论不一定适用于中国儿童,更需要开展立足于中国本土文化的学前儿童自然观研究。为此,我们提出以下三个研究问题:自然经验相对匮乏的我国城市学前儿童如何理解“大自然”的概念?这些城市学前儿童又是如何理解人与自然的关系?城市学前儿童的自然审美观和自然保护观是怎样的,又有何特点?

本研究通过儿童的绘画作品和他们自己的话语,深入剖析城市学前儿童在大自然中的体验、对大自然的感知,以及对人与自然关系的理解,有助于立足我国儿童自然观的特点来促进其自然观的发展。同时,作为实现亲环境行为、促进身心健康的重要中介变量,[29][30]自然联结(nature connectedness)是人在与自然长期交互过程中产生的一种与自然的心理联结,包括共生的认知、情感和行为维度,反映了一个人对自我和自然界之间相互关系的认识。[31][32]因此,本研究的结果还将有助于发现我国城市学前儿童自然联结感的形成机制,进而为设置相应的教育干预措施提供理论依据;同时还可为完善城市绿色空间、建立儿童友好型城市提供政策建议。

二、研究方法

(一)研究对象

考虑到研究对象的代表性,本研究重点关注那些没有专门接受过自然教育的城市学前儿童。为此,我们选取的幼儿园均坐落在闹市区域的居民区附近,周边可接触的绿色空间有限,仅涉及社区里的绿地、花坛和灌木丛,周围五公里范围内无大型公园或自然景区。这些幼儿园还必须不属于绿色学校或生态特色校的范畴,不会过多有意地围绕自然的主题开展日常教学活动。最后,通过目的性抽样的方法选取上海主城区的四所公办幼儿园,并根据儿童自愿参与的原则招募到201名大班儿童为研究对象,其中男童87人,女童114人,平均年龄5.7±0.59岁。

(二)研究工具

学前儿童往往不识字,无法运用相关量表或开放性写作来测量他们对大自然的观点。相较而言,现象图析学(phenomenography)的方法更有助于从儿童的视角探索他们对大自然的体验和理解。现象图析学是一种适用于教育研究领域的研究方法,其目的是从群体成员的角度确定该群体中的人们体验、解释、理解、感知或概念化某种现象的不同方式。现象图析学采用了一种非二元论的二阶方法,该方法的非二元论在于将概念看作是人类与周围世界互动的产物,强调概念来自人类对其外部世界的思考;这种方法是二阶的,因为现象图析学不是研究现象本身,而是研究人们对该现象的观点或经验。[33]现象图析学的研究结果不仅是确定人们对某一特定现象的概念或体验方式,而且是将这些体验方式组织成概念性的类别,这些类别体现的不是个人的特质,而是群体对某个概念或现实的感知和理解。本研究旨在从现象图析学的视角剖析城市学前儿童对大自然的认识、体验和理解,了解他们是如何描述大自然以及人与自然关系的,并从整体上对他们的自然观进行分类,一方面遵循儿童作为积极行动者理念,突出儿童是自己世界的建构者(非二元论),另一方面聚焦城市学前儿童群体对大自然的感知和理解(二阶视角)。

现象图析学强调让被研究者反思他或她的经历,然后将这些经历与研究者联系起来,使双方对这些经历的意义达成相互理解。[34]由于学前儿童处于前运算阶段,已经具有一定的象征思维能力,尤其对5~6岁年龄段的幼儿而言,他们正处于概念画时期,即以程式化的图形表现物象的时期。幼儿不仅可以用表现物体的图式符号将“看到的、听到的,甚至想象中的东西”表现出来,[35]也能够“以自我为中心地观察现实生活,用画来传达各种概念”。[36]为此,我们选择以绘画的方式鼓励儿童画下“心目中的大自然”,之后根据他们所画的内容引导其讨论自己对大自然的理解,以确保收集的数据能如实反映被试儿童的真实体验和认知水平。在绘画时,我们允许儿童自由选择铅笔、蜡笔、水彩笔等绘画工具,然后独立完成作品,之后依据卡瓦迪斯(Kalvatis)和蒙哈特(Monhardt)的编码框架及本研究绘画数据的特征②,对儿童绘画的风格(具体/抽象)、色彩(彩色/黑白)、场景(自然环境/郊野乡村/公园绿地/其他)、人物(未出现/独自一人/和朋友一起/和家人一起)、情绪(积极/消极)等要素进行分析。[37]在随后的焦点小组访谈中,我们邀请儿童根据他们所绘图画并结合 “当有人提及大自然,你会想到什么”“你画的是些什么”“画中的你在大自然中做什么”“你平时跟谁一起去大自然”“你最(不)喜欢在大自然中做什么” 等问题展开讨论。在访谈过程中,我们特别注重倾听儿童的声音,鼓励他们自由地表达自己的想法和感受,尊重其基于自己观察和经验来认识自然的方式,避免简单直接地提供“正确答案”来矫正儿童“不科学”的想法。