跨学科视域下以原创微影视为载体的教学研究

作者: 何伟超

美育的本质是“以美塑人”,随着信息技术的快速发展,短小活泼的微影视成为新时代文化传播的载体,但目前网络上的微影视作品良莠不齐,急需我们用优质的微影视内容对学生进行潜移默化的教育,引导学生形成正确的价值观念。在校园开展微影视创作,构建以输出为导向的学习模式,既能促使学生主动探索知识,又能对青少年的健康成长产生积极影响。

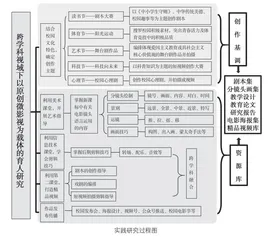

《义务教育艺术课程标准(2022年版)》增加了“创编校园微电影”的学习任务,进一步优化了艺术课程设置,强调以熏陶、示范等方式对学生进行思想教育,帮助学生解决成长中的困扰。基于此,我校构建了以美术课堂为主阵地,第二课堂为补充,校园活动为主题及输出点的校园微影视的创作和推广模式。具体开展流程如下图。

微影视的教学是一个新的领域,我校联合了麻涌镇古梅一中的美术老师共同开展教研活动。我们购买了专业的影视制作书籍,也在网络上搜集整理相关知识,以线上、线下教研方式共同学习,探讨在美术课堂上开展微影视教学的可行性,形成相关的教学设计。

为了使学生创作的微影视作品有美育、心育、德育、情感教育及文化教育等多方面的作用,我们邀请了学校的音乐、语文、心理、信息等其他学科的十余名老师加入实践研究的队伍,以加强学科间的联结,带动课程的综合化实施。不同学科知识相互交融,增强了学生综合探索与学习迁移的能力,提升了学生的综合素养。

由于拍摄设备欠缺以及拍摄过程比较复杂,学校要大规模开展学生微影视作品创作显然是不现实的。课程教育的主要目的是激发学生学习兴趣和创作热情,让学生掌握基本的电影镜头语言,提升欣赏与审美水平。有兴趣的学生可以在第二课堂上参与创作。目前,我校既有单独分学科开展的相关课程,如心理剧的赏析与创作、视频编辑课程,又有不同学科教师共同合作开展的影视课程。因为第二课堂人数较少,学生能够得到教师更充分的指导与帮助,降低了创作难度。在拍摄的过程中,我们结合校园文化特色确定创作主题,深度参与校园活动,展现新时代的校园生活,弘扬优秀传统文化。

微影视作品有着一次创作完成就可反复使用的好处,学校通过校园发布会、视频号、微信公众号推送、海报设计、校园电影节、饭堂大屏幕展播等方式对成果进行推广,让校园微影视逐渐成为学生生活的一部分。初一新生刚入学时,我们在饭堂的大屏幕上播放学校的宣传视频,增强学生的归属感和荣誉感,潜移默化地让学生了解、热爱校园文化;体育节时播放体现运动员坚韧不拔品质的视频,鼓励学生在比赛中奋力拼搏,收获更好的自己;心理剧的展播,使有类似心理困扰的同学找到了解决问题的方法,走出成长的迷雾……

艺术育心,以美塑人,结合校园现实生活的微影视创作,将不同学科的知识融为一体,增强了学生综合探索与学习迁移的能力。

责任编辑 魏文琦