同理心理论在小学道德教育中的运用

作者: 王文君

同理心(Empathy)是指设身处地站在对方的立场,感同身受地思考和处理问题,并把自己的所知所感传递给对方。这是一种对情感态度的辨识与反馈的能力,既是尊重他人,也是帮助别人理解自己。

育人为本,德育为先。在我国,道德教育一直占有非常重要的地位。习近平总书记在党的二十大报告指出“育人的根本在于立德”,要求“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。

小学德育被赋予更多的要求,与此同时也暴露出了一些弊端。例如,德育形式相对单一,创新不足,缺乏体验;评价趋于传统,指向应试,不够全面;教师德育素养差距较大,挖掘教材能力有待提高。

一、小学高段“孝行”教育现状

1.孩子日渐叛逆

从皮亚杰儿童道德发展阶段理论与认知发展理论可见,小学高段的学生因为认知水平的逐步发展,其道德判断从上一阶段的服从长辈权威开始向基于自己认知的事实判断过渡,这也是家长所反馈的孩子的“叛逆”。在这个阶段,相对于师生关系,亲子关系有更大的变化。很多家长对笔者发出疑问:“我的孩子是怎么了?为什么跟以前完全不一样了?”

2.情感共鸣难以产生

“孝”作为中华民族传统美德,其在学校道德教育中的宣讲方式仍较为传统。由于成长环境不同,传统的孝行故事,如二十四孝常常被高段的学生质疑其合理性:“供奉一个雕像就是在孝顺父母吗?”“继母对自己不好,不报仇就很好了,为什么还要去卧冰求鲤?”……难以产生的情感共鸣,使教育失去了先机。

3.过多采用悲情路线

除了传统孝行故事的引导,小学高段“孝行”课程也会用各种方式让学生了解父母的不容易,使学生产生一种愧疚感,有学生说:“看了这些故事,我感觉我爸妈过得不好都是因为我。”这种人为施加的愧疚感,反而使得孩子与家长渐行渐远。

4.方法指导难以模式化

对于大部分高段的学生来说,他们是非常认同“应该做一个孝顺的孩子”,可如何做一个孝顺的孩子却没有一个行之有效且明确的方法。当与父母发生矛盾时,当父母做了让自己困扰的事时,当父母不让自己做想做的事时……小学高段的“孝行”课程缺少针对具体问题的模式化指导。

二、同理心理论对于小学道德教育的意义

在小学道德教育中,对于同理心理论的关注和学习,能够帮助教师基于相关心理学理论,更加科学、有效地设计德育课程,更全面地评价学生的道德水平,使得学生重视并爱上德育课程,在课程中获得真实可见的成长,真正实现学校立德树人的根本任务。

三、同理心地图在小学高段“孝行”课程的实践运用

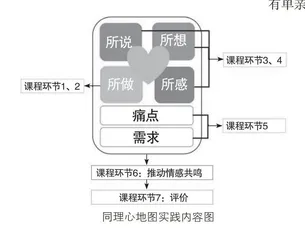

同理心地图是一种简单的、易于理解的视觉图像。观察者通过对受观察者所说、所想、所做、所感的客观观察与记录,找出其痛点(也可指认同点或偏见)与需求,以达到解决问题的目的(详见下图)。

环节1:观察记录“所做”——了解父母的鞋

在课程活动之前,笔者要求学生挑选一双或多双父母的鞋进行观察,将自己所观察到的进行记录,并准备分享。鞋是父母每天都使用却经常被忽视的东西,通过观察鞋的种类、样式、气味、材质、磨损程度等,学生对父母会形成一个较为客观的了解。

环节2:分享丰富“所做”——分享自己的观察

由于课堂时间有限,笔者请学生于组内分享自己的观察结果,并以小组为单位推荐1~2份观察记录至班级分享。组员之间的分享促使一些学生重新审视自己父母的鞋,关注到了之前从未关注过的细节,无形之中丰富了同理心地图的观察记录内容,也为课上的教学活动打下充分的情感基础。

环节3:感受体验“所说”“所想”“所感”——穿上父母的鞋

笔者选择了一间大的活动教室,以六人为一组,每组座位围成一圈,每个座位正前方有一张印有鞋的图形以及解说的图片,图片内容分别是六种在班级父母中较为典型的“鞋”,包括“我很重要”“我需要你”“我在超负荷运转”“我需要强大”“我不完美,但我会努力去做”“你好我才好”。

笔者要求学生脱掉自己的鞋,将脚放到座位前的“鞋”中,默念上面的文字,想象自己穿上这双鞋,成为父母。当感受完以后,请每位学生“脱下”这双鞋,“穿上”另外一双鞋,重复上面的步骤,直到所有学生都“穿完”了六双鞋。

环节4:理解内化“所说”“所想”“所感”——分享自己的感受

完成体验后,笔者请学生分享在试穿父母鞋时学到了什么或者注意到什么?此时,学生纷纷表达,在试穿某双鞋的时候,觉得这双鞋特别像自己的父母,原来父母是这么想的……由此可见,学生通过这个体验活动,唤醒了自己的同理心意识,并在个别同理心能力较强的同学的分享和引导下增强了自己的同理心。

环节5:寻找应对“痛点”“需求”——推进沟通技巧

为了进一步培养学生的同理心,我们需要帮助学生通过“所说”“所想”“所做”“所感”来找到父母的痛点与需求。因此,笔者进一步提问:“聊一聊试穿哪双鞋最令你印象深刻,穿上这双鞋时是否改变了你看待世界的方式,想象一下是否还会影响你的判断与行为?”在这些问题下,部分学生开始动情,甚至有单亲家庭的学生聊起了自己父亲或母亲的不易,这就是对于“痛点”寻找的成功之处。

当学生分享完自己的想法后,笔者再次提问:“聊一聊在哪种情形下,你特别容易与哪双鞋的主人发生冲突,那时你会如何做?”这个环节的分享让笔者十分感动,每个学生都表示首先会理解对方的想法与感受,然后再表达自己的真正想法。

活动分享结束后,笔者与学生一起总结了“当差异与矛盾产生时应当如何做”的几个具体方法,特别是可以用什么句式来表达,比如:爸爸,我想这个时候,您一定是 (情绪、感受)的。妈妈,我明白你希望我能

够 (如何做),但我的困惑(困难)是 ,您可以和我一起解决吗?妈妈,我的解决方案是 ,您的想法是什么?

随后,笔者还选取了几组学生进行情景模拟,帮助他们更加熟练内化沟通技巧。

环节6:推进情感共鸣

基于课程教学的实际经验,笔者认为情感共鸣是同理心地图运行的重要前提,因此笔者提前剪辑班上学生小时候与父母的合照以及父母对他们说的一句话,在这个环节播放。

温情的音乐缓缓流出,父母娓娓道来,学生从一开始的惊喜,到后面的安静,似乎在回忆与父母温暖快乐的回忆。

视频结束,笔者发下信纸信封,请学生给父母写一封回信,并告知老师会充当信差,将信交到父母手中。

环节7:课后评价

对学生进行评价需要从多方面、多角度进行观察,因此笔者设计了一份活动单,名为“我与父母的21天”,以此来评估学生的内化与践行效果,同时促进学生学会整理情绪,与父母良性沟通。活动单中有21个瓶子,学生每天需用瓶子记录自己与父母的交流,可以用涂色、文字等形式来表达。

本课程采取的是体验式教学方式,避免了说教与灌输,让学生在观察、交流中理解“孝”的内涵,学会“孝”的行为。课程评价的时间得到了延长,维度也进行了扩展,更符合学生身心发展规律,使评价在评估的基础上更具促进学生进一步学习的作用。

课程结束后,从与家长谈话中可见,课程基本达到了预期的效果。让笔者惊喜的是,不仅仅是与父母的沟通,班上同学之间的沟通交流也越发流畅。