在“村”里“乡”遇烟火

作者: 林巧

“穿梭在城中村里,感觉就像回到了老家的街巷。”

“我们一直渴望通过自己的奋斗,带着孩子搬离城中村,但是和孩子一起参加‘读城记·食’项目后,我突然发现,如果有一天真搬走了,我们一定会特别想念这里熟悉的味道。”

一起“读城”后,我们的学生与家长感慨良多。

一、项目的背景:“村”里烟火知多少

汪曾祺先生说:“四方食事,不过一碗人间烟火。这一碗人间烟火,蕴含着千百年来的地域记忆,承载着各式各样的风土人情。”

宝安区共乐小学,离繁华的前海不到10千米的距离,那儿是这座城市蓬勃生命力的外显。而学校周边100米范围内,林立着各个年代的“农民房”,这儿是这座城市的历史侧面,是典型的城中之村。

城中村人口构成复杂、流动性大,餐饮店铺多为家庭式经营,菜品往往是店主的家乡特色或拿手好菜。能够在城中村扎根做餐饮的店铺,一定有其共性与特性。调查这些餐饮店,就能牵引出背后的一系列数据与现象,如居民的地域来源、饮食偏好,经济收入与消费能力,年龄与餐饮需求等。由这些一手数据,我们可以进一步挖掘信息,如地域与美食的关系,饮食潮流与生活方式的关系,店铺与邻里的关系等。于是,我们继续带着学生“读城”,主题从“住”转向“食”:在村里拥抱一回人间烟火。

二、项目的实施:“村”里烟火故事多

1.在学科中发掘“烟火”

郭华曾提出:“学生的生活世界里隐藏着许多复杂的情境,这些情境如果深究下去便能和学校里的科学世界相联系。”“读城记·食”项目源自学生生活,基于社区资源,充分体现了城中村特色社区资源与学科课程内容双向奔赴的成果,也很好地链接了语文、数学、美术等学科的知识与能力。

项目对接的语文学科内容有:二年级下册,中国美食;五年级下册,学写简单的研究报告;六年级下册,家乡的风俗。对接的道德与法治学科内容有:四年级下册,美好生活哪里来(我们的衣食之源)。对接的数学学科内容有:五年级下册,统计与概率;六年级上册,数据处理。对接的美术学科内容有:五年级上册,家园小景。对接的信息技术学科内容有:问卷星。

2.在“村”里“乡”遇烟火

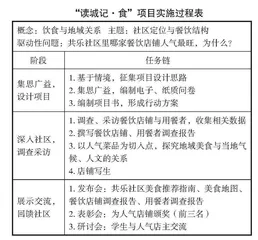

整个项目采用集中课时、全员参与(五年级学生、科任教师、部分家长义工),依托平台数据共享、分解任务、各组并行推进的实践方式。实施过程分为三个阶段(如右表)。

项目化学习取得预期成效,学生们皆有所得、有所长。如,在问卷调查与采访环节,学生由最初的羞涩变得落落大方,甚至被直接拒绝后,还能迂回地想方设法“套近乎”,获得采访机会。又如,对采访数据的整理与分析的复杂程度远超数学教材内容,但是因为有具体情境及目标驱动,学生在做事中学会了真实“做题”。

三、项目的反思:凡有烟火,必有回响

1.发现了同“村”人的熟悉和依赖

“城中村”长期的邻里关系很自然地也构成了一种“熟人”社会。有一家肠粉店在这个社区经营了14年,老板对前来调查的学生说:“我看着你上幼儿园,上小学,现在都读五年级了。”而这位学生的家长说:“我家小孩都是直接来这儿吃早餐,不用带钱,我过一段时间就来结一次。”这种彼此的信赖,恰是乡土中国熟人社会所特有的温情。当我们的孩子在这样的“村”里成长,他也将学会“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。这正是城市“乡”育的情感出发点。

2.感受了原“乡”味的亲切和满足

城中村餐饮店主带着对“原乡”的记忆,在他乡用心经营生活,既慰藉了同乡人味蕾上的乡愁,也满足了他乡人对美食的猎奇心理。如人气店铺之一曹记螺蛳粉,店里的原材料大部分来自店主的老家——广西柳州。学生在研究螺蛳粉时发现,“螺蛳”“粉”“卤酸”这三个标签恰好对应柳州的地理风貌与物产。螺蛳粉为何从柳州出发逐渐成为网红食品,遍布大江南北呢?学生解答一个疑问后,又诞生了一个新疑问。在这层层探究中,由点及面,由表及里,构建了体系化的思维模式,进而带着这样的思维模式,观照周边的事物。

3.感受了友“亲”般的真情与关切

三位店主来学校领取人气店铺奖牌、分享经营心得时,都提到:“你们要好好学习,以后找一份好工作,不要像我这样累。”这句话,像极了长辈对晚辈的谆谆教诲。项目调查显示,店主们每天平均工作都在12小时以上。亲历这个过程,学生深深感受到劳动者的艰辛。从这些分享中,他们也收获了最淳朴的类似同族长辈般的真情与关爱。另外,店主们通过这次活动也感受到来自孩子们的友善。有一位店主,一开始很不好意思来学校领奖,但是随后一连几天在其朋友圈发布被“读城记·

食”项目评为人气店铺的消息。