让成长与“城”相见

作者: 黄丽

费孝通先生在《乡土中国》提出:乡土,是中华民族最本质的特征。乡土是一代代中国人血缘结合的社会方式。在乡土,人们之间是熟悉的、亲切的、安全的、相互依恋的。

随着城市化、现代化进程的推进,越来越多的儿童出生在城市,并一直生活在这座城市中。他们之间少了许多像祖辈们那样的血缘结合的社会关联,更多的是基于地缘结合的社会关联。这种关联,是陌生的、变动的、谨慎的。这对于他们的成长是一种全新的挑战。基于此,我校积极建构开放性、多极化城市“乡”育课程体系,其中,城市研学是落实城市“乡”育课程的重要途径之一。它包含三个方面:校园生动课程,即学校按教学计划推进的各类课程;校家驱动课程,是学校指导家庭利用节假日开展的系列成长课程;校社联动课程,是学校利用社会资源,在校外开展的实践课程。

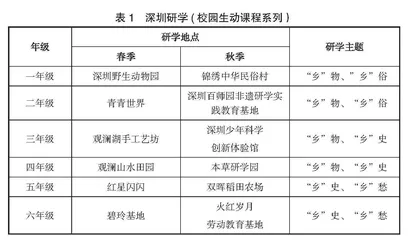

学校结合每学期的社会实践活动,按四类六级梳理,形成研学课程内容,以深圳研学为例,如表1。

每次研学实践,我们充分挖掘该研学点的“地方性”特色,在共性问题上,提出个性驱动性问题。如,前往青青世界研学,可以将深圳节气与深圳植物对应,其驱动性问题为:请根据植物的开花时间,在一个圆盘上编写深圳的12月花令。也许,孩子们长大后,每年三月,他会想起,这该是木棉花、黄花风铃木登场的时节。

另一方面,城市研学还可以作为校家驱动课程的重要内容。结合学生的年龄特点,学校统一规划内容与主题,与相关社会机构建立联系,共同协商研学“绿色通道”,指导家长结合自己的实际情况,或单个家庭组织,或几个家庭联合,组织学生在城市研学。学校为各年级学生梳理了假期研学规划,如

表2。

寻找现象背后的意蕴,是城市“乡”育研学的基本出发点。如,南头古城曾经是区域中心,随着城市化发展,古城被边缘化,成为众多城中村之一,现在经过改造,南头古城成为文艺新地标,形成了“社区共建、社区互助”的新模式。我们带学生去研学,就需要从南头古城变迁史,感受这座城市的发展史,以及人们如何在时代的洪流下,试图通过“继承性的改造与创新性的发展”留住这座城市的根源。

“用城市独特的情感安身。用城市独特的精神励志。用城市独特的风物启智。用城市独特的文化践行。”这是城市“乡”育课程的基本理念。在这一理念的主导下,我们的城市研学越发显示出与众不同的特点来。

主题重建:从“形式散乱”到“乡土聚焦”。直奔深圳的“特”——深圳特有的街巷、场馆、民俗、自然、人文、科技,让这里的乡愁、乡史、乡物、乡俗成为学生最重要、最亲切的成长记忆和童年伙伴。

价值重构:从“迷失地方”到“迷恋城乡”。我校的研学更注重的是“亲近”城市,让城市被学生切身经历、感知,从中沉淀亲切感。在深圳市博物馆研学,就有学生发表感言:原来深圳人也曾经这么苦过。

实践重组:从“行走游玩”到“深度研学”。研学必须在驱动性问题的引领下,有序落实“听、记、找、思”等实践探究、体验活动。比如,深圳市博物馆研学后,我们还组织学生制作“我把深圳讲给您听”研学成果微视频,让更多的人因为我们的研学,与深圳产生熟悉、亲切的关联。