生命教育理念下基础教育课程体系建构实践

作者: 李东平 孟浏今 刘玉珍

近年来,学生差异化程度增大,教育过程质量评价诉求上升(吕立杰、马云鹏,2016),以新生态理念及视角重新审视、再次构建教育事业的发展规模、结构、内容、目标等顶层教育设计方案,人本主义、生命教育视角下的基础教育课程发展探索与实践成为热议。在当下经济、科技,特别是人工智能飞速发展的背景下,教育中的生命成长是不可回避的时代问题。与此同时,随着基础教育课程体系改革的深入,在国家、地方和学校三级课程管理体制下,学校扮演着课程体系核心执行者的角色。因此,如何基于循证实践研究,在基础教育现场深度探讨符合时代教育发展特征,且有着专业教育质量保障的课程方案,完善课程管理便尤为重要。

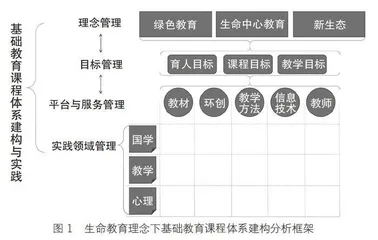

课程体系的构建被视为一所学校内涵发展的关键所在,它是办学思想的实施载体。课程的计划、编制、实践是课程管理的重点。目前,较多研究者都认为应当改变传统的“课程管理”,转向建设“课程领导”,学校要积极营造一个生态健全、具有创造性的环境。这就要求学校基于教育生态学的理念,以革新的视角进行课程管理。因此,容闳学校从课程管理的视角出发,具体围绕四个核心主题,即理念管理、目标管理、平台与服务管理、实践领域管理,展开课程体系建构与实践研究。(见图1)

一、以生命中心教育为核心的理念管理

教育理念是教育主体在教育实践、思维活动及文化积淀和交流中所形成的教育价值取向与追求,是一种具有相对稳定性、延续性和指向性的教育认识、理想的观念体系(韩延明,2003)。具体而言,建校20年来,容闳学校“生命中心教育”理念从最初的“绿色教育”概念和“和活容雅”的育人思考发展而来。研究通过教育生态学视角梳理生命中心教育的概念层次,以实践为导向,构建三级理念体系,充分发挥教育理念“应然”指导“实然”的实践价值。

第一级是教育原理,也就是生命中心教育理念的概念、规律及其理论基础。

第二级是教育发展方案及案例,主要是梳理教育的行动方案及管理方案。研究根据生态体系整体建构的思路,从宏观、中观、微观三个层面制定了行动方案。(见表1)

第三级是生命中心教育开展的操作思路,是实现教育理念从“应然”到“实然”的最终步骤。因此,研究提出“4+1”建设抓手的概念,其中“4”是指价值、制度、课程、环境,“1”是指生命中心教育。在生态体系的实践建设中,价值、制度、课程、环境作为主要的改革领域,其改革的目标应当是“回归生命中心教育”“多元、开放、整体”“动态、和谐、可持续”“自主、合作、共生”。

二、“三阶”融合的目标管理

从课程体系建构的系统逻辑而言,办学理念和教育理念是育人目标设定的上位概念,而育人目标是课程体系建设的逻辑起点。容闳学校“生命中心教育·三三工程”在目标管理层面具体划分为学校育人目标、学段育人目标与生命成长阶段目标三个方面。

1.学校育人目标

学校关注学生认知领域与非认知领域的全面发展,除了关注德、智两个传统的育人目标,更基于当代学生心理压力较大的真实情况提出学生心理教育的重要性。从德、智、心理三个角度出发,学校提出应当以培养具有“优秀品德、优质学业、优良心态”的容闳学子为目标。

2.学段育人目标

容闳学校基于生命发展具有阶段性的理解,以及本校九年一贯制的背景,从中学、小学两个学段分别提出长远的学段育人目标。小学教育是素质教育的基础,要为人生的发展奠定基础。因此,小学阶段的育人目标突出其基础性,以“助力生命成长”为目标。而中学阶段需要着重平衡应试要求与育人质量之间的关系,因此目标蕴含生命教育的理念,突出能力发展的取向,以“托举生命成功”为育人目标。

3.生命成长阶段目标

容闳学校“生命中心教育·三三工程”中“三阶”生命特征,是生命中心教育背景下的育人目标、学生发展核心素养及模型思考。具体指基础教育阶段若以九年一贯的视角审视,其间的生命特征变化可分生命成长的低段、中段、高段。基于中国学生发展核心素养框架中的3个方面、6个维度、18个基本点,学校进行了校本化的进一步描述、理解和实践,建构形成了三级目标体系(见图2)和总课程图谱(图略)。

以“三线”“三阶”为维度设立发展目标,使学段目标细化为学龄目标,使之更贴近每一年龄段学生的发展需要。同时,“国学”“教学”“心理”三线课堂则体现容闳学校的生命教育立足于文化,重视生命价值以及生命能力的培养,也彰显年级特色和学科特点,充分体现了新课标倡导的核心素养和知识体系的螺旋式上升。

三、“五位一体”的平台与服务管理

随着基础教育领域的发展形式多样化和质量水平要求的持续提升,受教育者及教育从业人员对相关教育服务的需求也呈现迅速增长的趋势,比如教材及教学资料管理、教育技术管理、教学方法管理、教师专业水平管理、教学环境创设管理等。“生命中心教育·三三工程”在平台与服务管理层面,基于中小学校组织及课程管理的真实需要(循证实践),重点聚焦教材、教学方法、教师专业水平、教育技术、教务、教学环境(基地)等几个重点环节,综合各学科及各教育特色发展的中长期需要及要求,在已有学术成果的研究基础上,探究基础教育课程建构与实践中可以践行且值得推广的平台与服务管理方案。

具体而言,学校建立完善的课题项目框架,形成小学低段、中段、高段和初中子课题,各年级承担对应阶段课题实践研究并循环推进、不断丰富,进而形成“三线”即教学线、心理线、国学线相对完善的课程体系与机制,形成了“教育科研化,科研课题化,课题课程化”的管理路径。同时,学校为有效实施国学教育课程体系、心理教育课程体系、教学课堂改革建构及协同环境、制度体系建设,组建起国学、心理、研训、 艺术、创客五大管理平台机构,通过平台机构统筹规划,实现课题、课程、课堂系统建构,有力带动“以研代管”的学校发展,提高教学的学术质量及效率。

在实践研究中,课程是生命中心教育背景下一个广义课程的概念,包含了教育环境创设、教学内容组织与教学方法操作、教学过程管理、教学改进与评价反馈等一系列动态社会及生态教育元素的大课程。容闳学校以信息化平台上的容闳好课堂教学改革、容闳新德育“正面管教”、“我的成长树”专利育人评价平台、智慧校园、精品课程等项目化管理为抓手,落实中小学校一贯制发展的载体,持续提升教学方法整合、教师专业水平优化、教育技术升级等关键枢纽的功能性,推动了课程纵横整合的效能。

四、“三线合一”的课程群管理

以课程群为基础的学习领域实践管理,在发挥学科优势的同时,强化课程实践逻辑联系,从而深化教学改革、优化课程建设模式,有利于促进跨界、一贯制、系统化的学生综合培养,提升学生的核心素养。

为了保障九年一贯性,学校以知识型课程群的形式建立了“国学”“教学”“心理”三线纵向螺旋课程。知识型课程群多是一个学科课程的组合,其课程具有递进关系。如“国学”线中,七年级以《大学》为读本唤醒学生的生命自觉,八年级以《论语》为基础呵护生命过渡,九年级则融入感恩教育以激发学生对生命价值的追求。三个年级的国学课程基于生命教育的内涵与生命发展阶段的特点,制定了符合学龄需要、呈现递进关系的课程内容。

横向集群课程的建设基于学校育人目标,以整合性为基础,立足于学生发展核心素养,建立了“国学”“教学”“心理”三个独立但互补的课程群,建构服务于学生全面发展的认知体系。例如通过对《大学》“先慎乎德”的常规学习,学生吸取儒家明德修身的良好践行精神。从整合和分析以及心理教育的视角出发,“心理”课程则关注了素养中的非认知因素,培养具有良好心态的学生,例如七年级着重对学生自我认知的塑造,八年级是对青春期情绪的关注。构建学生认知结构塑造的教学,则是为了培养具有优质学业水平的学生。三线课程构建了相互支撑的课程群。

五、结语

综上所述,基于新时代背景下生命成长需要与基础教育课程体系改革的呼唤,以课程管理的研究范式推进课程体系建构与实践研究,珠海容闳学校围绕理念管理、目标管理、平台与服务管理、实践领域管理四条课程体系构建主线,探索“生命中心教育·三三工程”整体建构,完成了学校教育科研转型,致力于筑就学子高质量生命状态,依托国学经典课程建设、心理健康教育课程建设、国家课程校本化课程建设、信息化平台上的学科生态课堂建设等,进一步推进学校特色办学及实践。

注:本文系2020年中国教育学会规划立项课题项目“生命中心教育理念下基础教育课程体系建构与实践研究——以珠海容闳学校‘三三工程’为例”(课题编号:201900001701B)的研究成果。