面向深度学习的小学科学教学范式研究

作者: 胡善义

《义务教育科学课程标准(2022年版)》将科学学科核心素养培养的总目标进一步分解为“科学观念”“科学思维”“探究实践”“态度责任”四个具体目标。以核心素养为课程目标的新表述,必然需要新的教学理念来实施和落实,相应的,学习方式必须发生根本性的变革。“深度学习”以培养学生核心素养为目标,强调较高层次的认知目标,强调高阶思维能力的培养,强调学习过程中的反思与元认知,注重学习行为方面的高情感投入和高行为投入。

一、深度学习的教学策略

深度学习是师生共同经历的一场智慧之旅,其核心目标是培养学生的核心素养。它并不神秘,也不是前所未有的创造,它是优秀教学经验的升华与提炼。深度学习有五个主要特征,分别是联想与结构(经验与知识的相互转化角度,更加关注学生原有认知),活动与体验(学生的学习机制角度,强调探究实践及内心体验),本质与变式(学习对象深度加工角度,注重思维的品质及思维的培养),迁移与应用(模拟社会实践角度,关注综合能力和创新意识的培养),价值与评价(“人”的成长隐性要素角度,落实态度与责任)[1]。这五个方面既是深度学习的主要特征,也是开展深度学习教学活动中教学要素处理的方法和策略,更与科学学科核心素养紧密相关。

二、面向深度学习的教学范式

小学科学课的实质就是带领学生经历典型的学习活动,开展科学探究活动。不同的科学探究过程形成了不同的科学课教学模式。体现在科学课堂的教学形态上,就形成了不同的课型,小学科学课堂教学范式就是在不同课型的基础上,进行归纳和总结,形成面向深度学习的小学科学课堂教学范式。

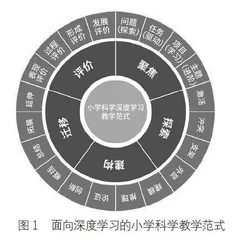

深度学习强调“以学生为主体,教师为主导”。要引发学生的深度学习,教师需要确定学生认知的“最近发展区”;转化教学内容,提供恰当的“教学材料”;帮助学生“亲身”体验成为探究的主体。面向深度学习的小学科学教学主要包括以下几个方面:将认知目标从“问题、任务、项目、主题”四个层次进阶,把握认知目标的“本质与变式”,实现对认知目标的精准“聚焦”;通过激活原有认知,在新的情境中产生冲突,通过提供支架,外显思维,关注学生的“活动与体验”,引导“探索”;通过建模、推理、论证、创新,促进学生的“联想与结构”,自主“建构”;通过概括、总结、拓展、延伸,将新知识迁移到新情境中,通过“迁移与应用”,实现综合能力和创新意识“迁移”;通过表现性评价、过程性评价、形成性评价、发展性评价等来评价学生的思维发展状况、学习态度和过程表现,实现“价值与评价”。面向深度学习的小学科学课堂教学范式,其实施的路径和策略为“聚焦—探索—建构—迁移—评价”。具体教学范式如图1所示。

1.“问题—探索”式学习的教学范式

基于问题探索是小学科学最常见的教学形式,更是深度学习的主要教学策略之一。“问题—探索”式学习的核心在于创设真实的问题情境,引导学生聚焦于“核心问题”。围绕这个挑战性问题,教师需要激活学生的原有认知,并引导学生经历探究实践,从而解决问题,形成科学观念、培养科学思维。在激活学生原有认知环节中,如果能激发“原有认知”面对“新的挑战”时的思维冲突,学生就会产生强烈的探究欲望。在认知冲突中外显思维,在合适的支架帮助下,促进学生深度学习。

“问题—探索”式的教学范式中,突出的教学策略主要体现在“联想与结构”和“本质与变式”。教师关注学生的前概念,重视经验到知识的转化。通过唤醒和改造以往的经验实现“联想”,通过融入和提升实现“结构”,体现“联想与结构”策略特征。在探索和建构环节,教师需要引导学生去质疑、探究、建模或推理论证去把握问题的本质与变式,培养深刻而灵活的思维品质。具体见图2。

“问题—探索”式的教学中,需要教师创设情境,引导学生聚焦挑战性问题,并激活学生的原有认知去解决问题。如果原有认知不能解决新问题,认知冲突就产生了,从而激发学生探索的欲望。

2.“任务—驱动”式学习的教学范式

任务驱动式学习也是促进深度学习的主要策略之一。“任务—驱动”教学是以“驱动性任务”为载体,通过完成任务来学习隐藏于真实任务中的知识。教师设计任务驱动式学习时,需要创设有意义、真实的任务情境,将“任务”进行分层,通过一个个的可操作和参与的“任务”来“驱动”学生分析问题、完成任务,实现对知识与技能的建构。具体见图3。

“任务—驱动”式学习的教学范式主要体现“活动与体验”策略,通过以学生为主体的主动活动,让学生通过完成任务的方式亲历知识发生过程,培养学生的科学探究能力、技术与工程实践能力和自主学习能力。

3.项目式学习教学范式

“项目式学习”是指教师依据课程标准,综合考虑学生的经验设计驱动问题,学生运用已有知识经验浏览相关资源,确定主题和子问题,开展主题探究活动,通过精心设计最终作品,展示探究成果[2]。项目式学习是一种跨学科学习方式,其主要特点是以学生为中心,以基于真实情境和问题的项目为载体。开展项目式学习,有利于提高学生学习的主动性和积极性,促进学生积极思考,动手实践,促使学生打破学科和思维的边界,培养学生批判性思维。

在小学科学课中开展项目式学习,通过聚焦真实情境和问题的项目,围绕大概念建构知识与技能,促使学生积极参与项目的设计与制作、评论与修改的过程,让学生在做中学,做中思。通过发布作品,学生之间相互分享与评价,促进总结和反思,最后通过迁移,实现知识的拓展与能力的提升,并主动将所学知识与技能应用到新的项目中去。通过这六个具有层次性和进阶性的实践过程,促进学生深度学习,提升他们的学科核心素养。具体见图4。

STEAM囊括科学、技术、工程、数学和艺术,注重学科融合和跨主题学习,将在项目设计中,融入STEAM理念有助于提高学生的设计思维,促使深度学习的发生。

项目式学习的教学范式主要体现“活动与体验”和“迁移与应用”策略。学生经历完整、系统的项目活动,进行跨学科融合的学习体验,并将所学知识转化为综合实践能力,培养学生的综合能力和创新意识。

4.主题(跨主题)推进式学习教学范式

深度学习倡导单元学习。“单元”是指以主题为中心的学科课程实施单元。教师需要依据课程标准和教材,建立学科核心素养与学科核心内容之间的关系,选择有利于培养学科核心素养的教学内容和情境素材,确定学习目标、选择学科内容、设计学习活动、开展课堂教学、进行学习评价,环环相扣,使学科核心素养具体化、可培养、可干预、可评价[3]。

小学科学教材的主要特点是大主题教学,通常一个单元只关注一个大主题。所以,在小学科学教学中,开展主题式学习是非常必要的。开展主题(跨主题)推进式学习,教师需要不断更新观念,对单元教学内容进行二次开发。主题式学习有四个主要环节,一选择单元学习主题(跨主题),二确定单元学习目标,三设计单元学习活动,四开展持续性评价。

主题式推进教学,主要体现“价值与评价”策略,通过过程性评价、发展性评价等方式对大单元教学的各个阶段或环节进行持续评价,帮助学生形成积极的态度和正确的价值观。

三、结语

深度学习强调表现性、过程性、形成性、发展性等评价,并关注评价对学生形成正确价值观和态度责任的重要作用。“价值与评价”不是教学中的某个独立的学习环节,它贯穿于教学活动的始终。

在上述四种教学范式中,呈现了逻辑上的进阶关系,其逻辑关系为包含关系,下一层的教学范式通常都可以应用于上一层教学任务中。在教学中,可以根据需要进行选择和调整,从而更好地为教学服务。

参考文献

[1][3]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018:45-73.

[2]李玉霞,田科. 国内项目学习现状与发展刍议[J]. 江西教育,2013(11):9-10.