例谈在小学数学教学中融入优秀传统文化

作者: 蔡泽涛

中华五千多年的优秀传统文化是中华文明源远流长的瑰宝。《义务教育数学课程标准(2022年版)》强调:“数学承载着思想和文化,是人类文明的重要组成部分。”此外,新课标还明确规定,数学教育应坚持目标导向,将中华优秀传统文化等科学合理地融入课堂。因此,在小学数学教学中,教师要有意识有步骤地渗透优秀传统文化,增加课堂素材和真实情境,营造学习氛围,激发学生兴趣,陶冶学生情操。笔者以人教版小学数学六年级上册《圆的认识》为例,探索数学文化在教学中的融入途径。

一、数学眼光“看”传统文化

新课标倡导引导学生用数学的眼光观察现实世界。在日常教学中,教师要抓好“数学眼光看世界”的主线,有意识地引导学生在现实情境和生动素材中对比剖析,感受数学知识方法的同时感受优秀传统文化。在《圆的认识》一节课中,笔者在创设情境和数学工具使用两个环节,分别借助传统的投壶游戏和女娲持规图,渗透优秀传统文化中公平公正的理念,感悟先辈的劳动智慧,凝聚文化归属感。

1.投壶“看”公平

在创设情境环节,笔者介绍中国古代的投壶游戏并呈现实物,6名学生站成一横排进行游戏。游戏尚未开始,站在线段两端的学生就提出异议:“这样子不公平!我离得这么远,中间的同学离得那么近!”真实的游戏情境促使学生用数学眼光观察游戏本身的公平性,也进一步促使学生重新设计游戏,初步理解了圆的概念,感受圆“一中同长”蕴含传统文化中的公平原则,感悟人人平等之要义。

2.圆规“看”智慧

在数学工具的介绍和使用环节,教师引用了古话“没有规矩,不成方圆”,并鼓励学生阐述个性化的理解,在师生互动中,数学规律悄无声息地走进学生内心,守规则的传统文化转化为学生的道德准则。笔者利用多媒体展示唐代墓葬壁画女娲持规图,并在此后鼓励学生尝试用直尺画圆。学生在探索环节感知圆“一中同长”的属性,认识到画圆需要借助专用工具——圆规。如果教学到此戛然而止,势必会错失一次向学生渗透传统文化的好时机。借助壁画,教师启发学生思考女娲及其同伴谁画出来的圆更大。透过“看”两脚间距,学生不难得出问题的答案,更重要的是学生感受了圆规在很久远的年代前产生了,于无声处增加民族自豪感,也感受了中华壁画的精美。

二、数学思维“想”传统文化

新课标提倡培养学生用数学思维思考现实世界。在日常教学中,教师要构建“数学思维想世界”的主线,有步骤地让学生在数学活动中发现、操作、分析、验证,在理解数学知识方法的同时感受优秀传统文化。在《圆的认识》一节课中,笔者在动手操作强化认知环节融入古人名言和直尺画圆两部分内容,使学生从多个角度深化对圆本质属性和传统文化内涵的认知与理解。

1.名言“想”本质

在动手画圆之后,教师顺势介绍《墨经》的名句:“圆,一中同长也。”古言今用,意简言赅,学生通过对比教材文本语言,自主小结本课重点:“一中”也就是圆心,“同长”是半径相同;从圆心到圆上任意一点的距离都相等。基于对比途径,圆的特征自然内化到学生的认知结构中,半径和直径概念的教学效果自然事半功倍。此外,教师还可借助《孟子》的“不以规矩,不能成方圆”的典故教育学生。其中的“规矩”既是对应着数学世界里的圆心和半径,由此认识到圆应有圆的规矩,又是暗喻炎黄子孙做人做事应有规则与道理。古人的智慧很多都体现于字字珠玑的文字中,这样的文化渗透,兼顾“数学之完美”与“文化之踏实”。

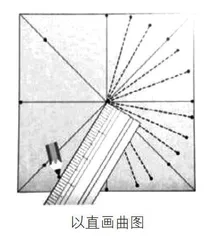

2.直尺“想”曲线

画圆之技始于规,又不仅限于圆规。宋代数学家们出于农耕需要而演化“以直代曲”“曲直互换”等思想,可以看作是近现代微积分的始源。笔者在课堂中提出启发问题:“不用圆规,只用直尺,你能画圆吗?”问题指向“圆上各点到圆心的距离都相等”,假设半径5厘米,学生在尝试画出以圆心为端点A,另一端点B距离圆心5厘米。找出三五个端点B之后,学生由此及彼,想象推理可以得知“只要画出来的端点B足够多,就可以形成圆了”。以直画曲、由有限想无限的逻辑推理顺理成章,新课标所期待的数学思维顺势彰显。笔者借机介绍中国古代劳动人民的画圆技艺,学生在操作与想象中感悟到数学的渊博精深,领略到古人技法背后蕴含的思想方法。

以直画曲图

三、数学语言“说”传统文化

新课标提倡发展学生用数学语言表达现实世界。在日常教学中,教师要应用“数学思维想世界”的主线,有目的地引导学生在数学交流等活动中,既掌握数学学科知识又积极弘扬优秀传统文化。着眼于学生自身的身心发展特征,笔者在《圆的认识》一节课中鼓励学生多元化表征,用自己的数学语言表达数学学科与诗词、古典建筑等的相互交融之美。

1.“说”文本之美

在课前,笔者布置先导性作业,让学生通过多种途径收集与圆相关的诗词名句,在课堂上先与同组成员进行心得分享,再进行组间讨论和交流。《说文》言明:“圆,全也。”圆自古便是圆满周全之意。“圆而神,方以智”则是将方圆思辨的哲学意象清晰流露。“始则复始”和“极则得反”指向圆上各点的运动轨迹;“太极阴阳图”更是体现天人合一的道法核心……课前的充分准备、课中的思维碰撞,师生皆浸润于璀璨的文本之美中,数学知识方法的形成、发展和应用从另一个维度得到强化。

2.“说”古物之美

圆中的文本之美言说不尽,古代建筑、铸币等也饱含圆灵动巧妙之意。笔者通过深入挖掘和有效整合,将北京天坛、苏州园林中的洞门、庭院圆窗、方孔圆币、中秋月饼等素材,借助多媒体平台展现出来,为学生呈现内容丰富、形式多样、富有深蕴的意象之美。课堂上重现中国古人对“圆”与生活的相融相生,既让学生感受了古物之美,也让学生陶冶了美的情操。

三、结束语

上述教学实践是基于优秀传统文化视角,立足于文化育人的出发点所进行的探索。诚然,优秀的传统文化与小学数学的教学融合是一个长期课题。小学数学教师当以传承和渗透优秀传统文化为重要使命,切实以新课标所提倡的“三会”为主线,在学生的数学观察、数学思考和数学表达三个方面渗透中华优秀传统文化的精髓,真正全面发展学生数学核心素养,以文化人、立德树人的最终目标方能实现。

责任编辑 罗 峰