新课程标准视域下小学科学跨学科概念的理解与教学

作者: 李晓耘

《义务教育科学课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)首次将科学观念、科学思维、探究实践和态度责任作为教育的核心要求,并将13个学科核心概念以及4个跨学科概念纳入教学体系。教师应该深入理解这些概念,并将它们融入教学实践中,以达到更好的教育效果。通过这种方式,才能真正理解新课程中涉及的跨学科概念的重要性和意义。

一、新课标视域下小学科学跨学科概念的理解

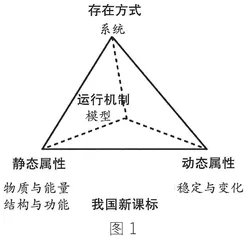

《新课标》中的跨学科概念包括了物质与能量、结构与功能、系统与模型、稳定与变化。“存在方式”和“系统”是自然和科学世界的基础,而“静态属性”则是由“物质与能量”“结构与功能”组成的,它们可以用来分析复杂的系统,这些系统由物质构成,它们之间还可以相互转换,从而使自然和科学世界中的各种事物都具有独特的结构,而这些结构又可以发挥出它们各自的功能。“稳定与变化”是一种具有跨学科特性的“动态属性”,它体现了一种动态发展的辩证法,受到内外部因素的影响,系统能够不断地进行平衡、失衡和再平衡的循环。“模型”是一个跨学科的学习机制,它鼓励学生通过不同的思考方式来构建和分析模型,并以此为基础来解释和预测问题。具体见图1。这四个方面的结合,可以为教师提供一个完整的、系统的科学课程,帮助他们更好地理解科学概念,培养学生的核心素养。

二、新课标视域下小学科学跨学科概念的教学

利用多种视角、多种实例理解并加强一个跨学科概念。通过“结构与功能”的跨学科概念教学,学生不仅能够深入理解众多学科的核心概念,而且能够将其与物质科学、生命科学等内容联系起来,从而更好地掌握和运用知识,从而更好地构建跨学科概念。

如图2所示,“物质的运动与相互作用”和“生命系统的构成层次”都涵盖了物质科学和生命科学领域,其中“物质的运动与相互作用”旨在让学生掌握电路的基本原理,深入理解不同的元件如何在闭合电路中发挥其独特的功能;“生命系统的构成层次”则聚焦于植物的根、茎、叶、花、果实,让学生更加清楚它们的结构和功能;“地球系统”则聚焦于地球和宇宙科学,让学生更加深入地探索它们的奥秘。通过研究,学生可以了解到,土壤的不同构成元素对于动植物以及整体的生态系统都具有重要的影响。在“结构与功能”课堂上,首先要让学生深入了解其结构和功能之间的联系,以便更好地掌握知识。然后,鼓励学生回顾和记住每个结构的功能,并且进行讨论,以确定哪些功能可以直接观察,而哪些则无法直接观测,最终通过实验来加深对它的理解。通过深入的探究和讨论,学生可以更加清晰地了解结构和功能、部分功能和整体功能的联系,并从中提炼出更多的概念,从而更好地理解和应用物质的本质。

通过一个现象、一种事物联系与整合多个跨学科概念。通过“冰水”教学,我们可以帮助学生更好地理解自然界与科学事物之间的关联,从而培养出完善的认知能力。具体来说,我们可以通过展示一杯冰水,引导学生观察、思考,从而更好地理解所接触的知识,具体见图3。通过“物质与能量”这一跨学科的概念,学生可以更加深刻地理解冰水的特性。他们可以从不同的视角探究它的特性,例如,一些学生认为它是固体,另一些学生则认为它是液态,并且它的形成需要消耗大量的能量。随后,我们将引入“稳定与变化”这一跨学科的理论,以便学生从中获得新的思考和表达。一些学生发现,杯中的冰块正在发生变化;另一些学生则认为,杯中的水和冰的比例保持恒定;此外,杯子表面还会出现一些细微的水滴,随着时间的推移而发生变化。通过使用一杯冰水,我们可以将“物质与能量”“稳定与变化”两个跨学科的概念进行综合,从而增强学生对自然界的认知和理解。教师应该灵活运用各种跨学科的知识,而不仅仅局限于一节课,应该尽量避免将太多的跨学科知识融合到一节课中,而应该将两个知识点有机地结合起来。

在常规课堂教学后抓住跨学科概念教学的契机。采取“空隙”的学习模式,可以帮助学生更好地运用他们的已学知识,并且能够更加深入地探索“光合作用”中的概念,从而更好地掌握“系统与模型”。此外,一些老师还会根据以往的研究成果,制定出任务单,以帮助学生更好地理解“系统与模型”。如图4所示,首先,通过“输入输出”的光合作用模型,帮助学生深入了解植物的结构和功能,并将重点放在叶上,以便更好地阐述和分析它们在光合作用中的重要性。其次,通过研究“系统与模型”中的各种植物组成的系统,以及它们与人类及其他自然界元素的相互作用,学生可以利用自己在学习其他自然界元素时所获得的知识,来探索这些系统之间的复杂联系,从而更好地理解“系统与模型”。