如何烹调数学这道“菜”

作者: 陈永畅

对于一个厨师来说,要烹调出一道好菜需要优质的食材、合适的佐料,再加上把握火候、正确的烹调方式等。其实教学也同样如此:教师就像厨师一样,是否能真正为学生提供喜欢的学习素材完全取决于他;教材如同食材,如果它适合个性化的学生,则能真正地促进学生的深度学习;素材则如同佐料,没有它,可能完成基本的教学目标不是问题,但是有了它或许学生的学习探究之路会变得更有“味道”。但是作为一线的教师面对如此之多的因素,孰轻孰重?笔者在此攫取几个观点与同行分享。

“厨师”比“食材”重要

笔者一贯以来喜欢苏派名师课堂的深邃与追求学生思维发展的设计思路,他们的课堂很少有哗众取宠的情境,也很少有所谓“高大上”的课件展示,“朴素”“实在”就是他们课堂的代名词,但你却常常能看到课堂上学生的思维活跃、问题思考有深度。这种课堂究竟为何会有如此大的魅力,让我们一起走进江苏省特级教师王九红的课堂片段:

师:小猴帮妈妈摘桃,第一天摘了30个,以后每天都比前一天多摘5个。从中我们知道了什么?

生1:第一天摘了30个。

生2:以后每天都比前一天多摘5个。

师:是的,这就是我们数学中的“条件”,那你们觉得这里面哪个条件重要?

生:以后每天都比前一天多摘5个。

师:你是怎么理解这句话的?

生:第二天比第一天多5个,第三天比第二天多5个……

师:(一边板书一边细化)你的想法不错,但是还有不同的思考角度吗?

生:第四天比第二天多10个,第五天比第二天多15个。

师:有这么多思考,那接下来我们不重复别人的想法开火车。

生:第四天比第一天多15个。

师:(鼓一次掌)怎么样?好吧!

生:第五天比第一天多20个。

师:好吧,那我们怎么做(鼓一次掌)。

生:第三天比第一天多10个。

师:这个我不鼓掌了,因为你没在前面的基础上进行创新。

接下来有学生站起来要接话,老师做出制止手势,但是学生还是抢先说了。

生:第二天比第一天多5个,(迟疑一会)第二天比第三天少5个。

师:(鼓掌)这个好,从不同的角度思考。

生: 第五天比第二天少20个。

……

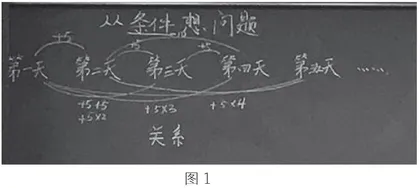

师:一句话,大家有这么多的理解,把它们的“关系”(板书)都理得这么清晰。

在这个环节,王老师不急于为了解决问题而解决问题,而是让学生抓住了关键的分析过程,让学生的思维慢慢打开。学生的独特思考都得到了尊重,因此才有了开始时的启而不发,到后来的不启自发,争先恐后地展示自己的思考过程,这就是课堂的内在魅力。再细看王老师与学生们一起梳理板书的过程,同样可以看出其用意之深刻,一个图囊括了这句话的所有可能性,更重要的是让学生一目了然地发现其中的规律。

面对这样的教材内容,不少教师可能更多地关注其问题的解决,于是会引导学生先发现“条件”,然后会对条件做简要的解释,重点放在学生解决问题的多样化上。然而王老师把重点放在“条件”的解读上,呈现出了迥然不同的效果,这种效果在学生后测效果对比上显而易见。

我们再回到教材——“从条件想起的问题解决策略”,可见王老师教材解读的功夫之深,深挖教材能力之强。为什么强调“从条件想起的”,不就是为了让学生参与解读条件的过程?组织发散思维活动,并浓墨重彩地渲染学生思考的过程,让学生真正地学会了思考和解决问题,才有了后面问题的快速解决,并无形增加了课堂现场的练习量,这也真正体现了王老师“下有保底,上不封顶”的教学思想。由此笔者不禁感叹,一个简约的素材、一份简单的设计却呈现了不一样的“味道”,取得了让人惊叹的效果,那就是因为“厨师”比“食材”更重要。

“佐料”为“主材”提味

数学教学课程化是当前比较热门的话题,这也说明在数学教学的改革上,建立课程的地位是势在必行的。确实,当前数学教学在不少学生、家长眼里已经成为较大的负担,笔者曾在不同层级、学校做过调研,真正喜欢数学的学生数量不多,甚至有些我们认为的学优生,同样对数学不感兴趣。这与我们把教材当成教学的全部有很大的关系,因为这些已经不能完全满足当前的孩子们,也不足以让大多数的孩子感兴趣和动心。

南京市天正小学的数学文化课,拓广数学教学的含义,将数学史料、魔术、一笔画、数学美学等融入常规教学或结合教材开发数学文化课程,是一种对课程改革的回应。他们也确实做到了,如让学生在“折纸”课程中感受和体验“数学几何级数”,带领学生发现一张A4纸最多可以对折7次就不能继续再对折了,而比A4纸大十几倍且薄得多的纸片,最多也只能对折11次就不能继续再对折了。为什么纸片大了那么多却只能多对折4次?这样的探究问题让学生对抽象的“几何级数”有了更深刻的认识和理解。

作为新时代的数学教师应该明白:教材不是学生的全部,世界才应该是学生们的教材。因此给教材这份“主材”添加一些“佐料”,便可使其增味不少。笔者也在研究利用数学绘本融入数学教学,比如数学绘本《阳阳数鸡蛋(凑10法)》,笔者会抓住计算的思路,利用绘本为学生设计一些探究任务:

1.阳阳做的盒子为什么是装10个鸡蛋,而不是6个、7个或者11个、12个等等?

2.找一找10可以分成哪些好朋友。

3.思考如何计算6+7。

这样的设计,有低年段学生喜欢的故事,也有围绕故事情境的数学探究。学生既不是只听故事,也不是简单地进行枯燥的计算,而是乐此不疲地参与研究和分享,从而学会了利用“凑10法”进行计算。这便是给予“主材”的一些“佐料”,但是这些“佐料”也要根据不同的“主材”进行调整,比如说以牛肉为“主材”做一道菜可能要添加土豆,因为不同年龄段的学生有不同的需求。笔者所在的学校,会利用“工具”思想,以数学绘本、实物学具、问题等“佐料”来为教材这一“主材”调味,并形成符合学校发展的特色课程。因此,好的“主材”也始终需要“佐料”来提味。