有“感”而量,入“悟”三分

作者: 叶巧如

一、观课所见:“潜意识”的比较

一次活动中,聆听了人教版小学二年级《角的初步认识》一课,教师用微课“切蛋糕”引入,再借学具“百变扣条”制作活动角,以求让学生感受并发现“角的大小与边的长短无关,与张开的大小有关”规律。

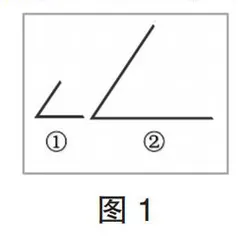

然而,教学过程看似“完美”,学生却在练习中暴露了问题。当提出“两个角的大小怎样?”(如图1)时,大多学生毫不犹豫地说:“第二个角大。”尽管一再动态演示、重合比较,但仍有学生认为第二个角比较大。

笔者回想教学四年级《角的度量》时,学生虽知用度量比大小,但潜意识里仍会认为第二个角大;甚至到了六年级学习《图形的放大与缩小》后,做“用10倍的放大镜去看一个角,则角的大小( )。A. 放大10倍;B. 缩小10倍;C. 不变。”此类题时,仍会出错。

二、剖析所思:“误判断”的因由

带着疑问,笔者从数学分析、认知分析、教学分析三个维度加以剖析,探寻因由。

(一)全方位“数学分析”

角是一种几何对象,不同版本教材的编排不同。小学人教版教材主要把角的知识编排在二、四年级,中学则分初中和高中两阶段学习,不同阶段其定义不一。

对于角的初步认识通常安排在二年级,其流程如下:

显然,这样的过程是循序渐进的,但此阶段定义并没界定角的大小本质,甚至四年级以“从一点引出两条射线所组成的图形叫做角”来定义,也只停留在“图形”领域,没涉及“量”的范畴。同时,人教版教材没用“短弧线”来表示角,这不利于学生对“角的大小”这一“量感”的建立。其实,角的动态定义更能揭示角的大小的数学内涵——对两条边(射线)的方向之间关系。

(二)多角度“认知分析”

为何学生会坚持认为图1中第二个角比第一个角大,甚至到了小学中、高年级仍会出错?笔者通过访谈、反复调研,发现了问题所在。

1. 前期经验习惯的影响——误整体比较

认识角之前,学生已形成从整体上比较图形的大小、线段的长短、物体的数量等习惯,且与生活经验基本一致。故在比较角的大小时,学生会顺理成章地误从整体上把“两条边及其所夹区域”想象成相应“三角形”来比较(如图2)。

2. 抽象辩证思维的缺乏——难理解大小

对于数量、长度、面积、体积的比较,因其“量感”对象真实存在,且生活中处处有相应看得见、摸得着的实体,故易理解。但在小学阶段,“角的大小”主要是指“角的两边张开的大小”。“张开”是动态的,而“角的定义”只是静态的象形性描述,用一个“新概念”解释另一个“新概念”并非易事。特别是当“边”无限延长时角的大小仍不变,对缺乏抽象辩证思维的二年级学生而言,难以理解。

(三)深层次“教学分析”

1. 内容上没有依本质取舍

学习困惑的形成、量感的缺失,也与教学相关。在受访的30名数学教师中,有92%的教师并没有意识到人教版教材未涉及“角的大小”的本质。教学中,只是照本宣科,当学生发生误判时,仅通过反复演示及讲解等措施来“补救”。但“补救”后,部分学生仍“一如既往”地误判角的大小。

2. 形式上没有循逻辑推进

关于角的含义,大多教师认知偏离,没真正考虑知识生成、学生认知的规律,也没有设计有效教学活动来逻辑推进,导致学生对“角的大小”理解不到位,难以从根源上辨析影响其大小的因素。

三、实践所得:“聚核心”的解困

图形作为几何的对象,需研究图形的大小以及图形之间的关系,而角作为一种几何图形,与测量密不可分。因此,教学“角的大小”时不仅要关注图形的认识,更要关注其功能价值,以及“量感”的建立。笔者针对二年级学生就“角的大小”这一量感的培养进行实践尝试。

(一)量形结合,唤醒“量感”直觉初感悟

1. 从“生活原型”抽象出角

图形从现实中来。课始,出示两组物体(如图3),让学生从“静态”“动态”两个角度去摸一摸、找一找角。

在这个过程中,直观了解“什么是角”,初步感悟“角有什么用”。接着,把学生在学习单上所描的“不规则的角”抽象为“规则的角”,顺势指出“这些图形都是角”,明确其组成要素——一个尖尖的顶点、两条直直的边(如图4,暂不标注“弧线”)。再比较两组物体中的角,发现“钟面上时针与分针”等所形成的角是可活动、变化的(如图5),为后续探究“角的大小”作铺垫。

2. 由“比较大小”唤醒直觉

课中,以熟悉的“嘴巴”到常见的“剪刀”,引发学生联想到角就像“张开的口”,思考“为什么剪刀形成的角会有变化”。

生1:剪刀张开的口有大有小。

生2:两边张开的口的大小不同,角的大小也不同。

师:那怎样比较角的大小?

生3:看两边张口的大小来比较。

生4:张开的“口”大的角就大,张开的“口”小的角就小。

教师结合课件并作小结(如图6)。

可见,利用量与形的结合,寻找钟面、剪刀、嘴巴通过张开所形成的“动态”角,可唤醒学生对角的“量感”直觉,并结合“具身经验”有效实现对“量感”的关注,初步感知“角有大小之分”及比较方法。

(二)表征外化,建立“量感”表象揭本质

1. 依功能价值“制作”活动角

上述案例虽用比喻激活了学生对角的量化经验与直觉,但具体比较方法仍不够清晰。为此,笔者提出“造角”分层活动(同桌各用绿、橙长短不同的磁条来操作)。

①“造”角:随意制造一个角;

②“变”角:转出大小不同的角;

③“比”角:比一比,谁的角大?为什么?

这样,让学生真切体会到利用“旋转”可以使角的两边“张开”与“收拢”,增强对角“大小变化”及“比较方法”的感悟。

2. 据形成路径“外化”角大小

角是采用“弧度制”测量的,而“短弧线”这一符号在清晰外化其“量感”对象的同时,可有效彰显其测量内涵。故在依功能价值“制作”活动角后,笔者顺势揭示“<TPL:G:\广东教育(综合)202208pdf\广东教育(综合)202208\原文件\8JY44-58.fxpkg\叶巧如-.tif>”的意义——

师:比较角的大小时,实际上是比较哪一部分?

生(齐):比较角张开的口。

此时,趁机用“<TPL:G:\广东教育(综合)202208pdf\广东教育(综合)202208\原文件\8JY44-58.fxpkg\叶巧如-.tif>”标注出各个角(图9),指出短弧线的作用,明确对角的研究主要看它的张口。这样,从模糊的具身经验走向清晰的符号表达,有效建立对角的“量感”表象,并加深体验。

(三)活动思辨,厘清“量感”属性深体会

1. 旋转活动:“边的方向”变化→“角的大小”随着变化

通常,学生到四年级才接触角的度量,但角的大小实质上是角的度数,边的张开与收拢是因“方向改变”而致。如何针对二年级学生适度切入以填补现行教材与教学的空白?笔者基于学生认识了钟面、旋转等知识,尝试借助钟面活动,让学生感悟角的变与不变。

师:橙边和蓝边分别表示时针和分针,现在指向几?(图略)

生1:两边都指向“12”。

师:如果橙边位置不变,蓝边有什么变化(课件动态演示蓝边绕顶点从“12”旋转到“1”)?

指名学生回答后,把“大头儿子”和“小头爸爸”头像放在蓝边上,蓝边继续旋转到“2”(课件演示),提出:现在,两人的位置怎样?

生2:两人的方向同时变了。

生3:方向变了,原来指向“1”,现在指向“2”。

……

接着,蓝边继续旋转,引导学生观察“大头儿子”“小头爸爸”的位置,分析发现:两人方向同时改变了(从指向“12”到“1”再到“3”),但旋转时,他们始终都在同一条边上。

显然,从具体活动到抽象图形,再到学生的心理图式,可帮助学生深刻感受到角的大小就是方向的改变程度,则“边的方向”改变“角两边的张口”大小,则角的大小随着边的方向变化而变化。

2. 伸缩活动:“边的长短”变化→“角的大小”不变

角的功能价值在于“两边张开的大小量化”,而两边的长短并非要义所在。为揭示角的大小与边的长短无关,笔者利用课件演示蓝边延长与缩短(如图10),蓝边上“大头儿子”“小头爸爸”“围裙妈妈”的方向不变都指向“2”,故角的大小不变。

这样,通过辨析影响角的大小的关键因素,从本质上悟透角的概念,避免受图形的外在因素困扰而误从整体上比较。

(四)动态链接,助推“量感”形成促内化

1. 先“估”后比,形成量感

为更好地帮助学生建立对角的“量感”,在直接比较之前可先行“估测”(如图11),再比对“验证”,以引发学生对角的大小“量感”表象信息的适切提取,增强“量感”意识。

事实上,学生会经历“初选比划→实地对比→调整再比”的思辨过程。特别是根据屏幕的角选择三角板相应的角去比划,与到屏幕前实地对比发现有误时,学生会调整再比,直到正确(如图12)。此时,教师相机提出:“你们的小三角板放在屏幕中,看似比较小,但为什么角的大小一样?”“如果用老师的大三角板呢?”(如图13),引发思辨,聚焦到“角的内部”,明确得出结论:虽然三角板的大小不同(即不管是用学具小三角板,还是教具大三角板比较),但只要对应角的张口一样,角的大小就相等。

2. 后“知”前移,深化量感

虽然“角的度量”在四年级学习,但基于整体认知,可选取“角的度量”部分知识制作成微课,作为阅读与了解的拓展材料,让学生初步感知,避免片面认识角的大小,再通过适度拓展与整合,让学生建立更清晰、更灵动的角的“量感”。

教师还可根据学生的实际情况,课后推送有关“角的大小比较”的数学绘本供学生阅读,激发学习动力,培养学习能力,开发学习潜力。

诚然,教了≠学了,学了≠学会。综上所述,若只是想当然地“教”,而不综合考量实际,那“学”就难以有效落实。本文围绕角的“图形的认知”“功能价值”双向设计教与学,以“深度教学”引领“有效学习”,在指向学科知识的同时,聚焦核心素养,促进思维发展,从直觉唤醒、表象形成、属性厘清来助推角的“量感”建立,让学习真实发生,提升学生的学习力。

注:本文系广东省教育科研“十三五”规划2020年度教育科研一般项目“指向学习力提升的小学数学任务驱动式教学的实践研究”(课题批准号:2020YQJK205)研究成果。

责任编辑 罗 峰