基于核心素养培养的高中历史教学策略

作者: 吕国俊

【摘要】在教育改革的背景下,学科教师需要密切关注核心素养培育要求,充分发挥学科育人作用,实现立德树人的根本任务。在高中历史教学中培养学生的核心素养可以促使学生树立正确的历史观念,形成适应社会发展的必备品格及关键能力,对学生的日后发展具有积极作用。文章从高中历史核心素养的具体内容出发,分析了教师如何通过提出启发问题、巧用思维导图、补充丰富资源、组织小组研讨、开展实践活动等方式营造良好的教学氛围,培育学生的核心素养,助力学生全面发展。

【关键词】核心素养;高中历史;教学策略

作者简介:吕国俊(1974—),男,广西壮族自治区玉林市陆川县第二中学。

《普通高中历史课程标准(2017 年版2020 年修订)》(以下简称《新课标》)清楚地总结了高中阶段历史学科核心素养的内容,并强调教师需要以立德树人为根本任务组织教学活动,为广大高中历史教师指明了教育方向。据笔者观察,目前困扰高中历史教师的难题包括学生对历史学科的学习兴趣较低、历史课堂的教学质量仍有待提高等,为解决这些问题,高中历史教师需要更新教育理念,遵循以学生为本的教育理念革新教学模式,积极探寻更加有效的教学方法,构建更加高效的历史教学课堂,推动学生全面发展。

一、高中历史核心素养分析

为更好地发挥历史课程的育人功能,有效培养学生的核心素养,高中历史教师需要理解学科核心素养的具体内容,并根据核心素养的内容合理设计教学活动,解决学生学习兴趣不足、课堂教学质量偏低等现实问题[1]。

历史学科是在一定历史观指导下叙述和阐释人类历史进程及其规律的学科,而核心素养是历史学科育人价值的集中体现,培育学生的历史核心素养能够助推学生逐步形成正确的价值观念。在高中阶段,历史核心素养包含五个方面,一是唯物史观,即揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学的历史观与方法论,引导学生树立唯物史观可以使其深刻地认识到人类社会形态、生产力、生产关系以及经济基础之间的关系,是学生学好高中历史的基础,也是指导其解决现实问题的基本思想;二是时空观念,即在特定的时间联系和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式,培养学生的时空观念能让学生对历史事件有更加全面的理解与认识;三是史料证实,即对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度和方法,教师可以引导学生自主收集、辨析史料,让学生明白史料是认识历史、叙述历史的重要素材,促进学生多方面能力提升;四是历史解释,即以史料为依据,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法,培养学生的这方面素养能使学生逐步发现历史事物表象之下的深层因果关系,让学生的辩证思维以及批判性思维得到锻炼;五是家国情怀,包含对国家富强、人民幸福的情感以及对国家的高度认同感、归属感、责任感和使命感,培育学生的家国情怀,使其了解国家发展、变迁的历史,可以促使学生树立积极进取的人生观念,形成责任感和使命感,对学生后续发展具有积极影响。

综上所述,历史核心素养包含多方面内容,教师可以围绕历史核心素养的具体内容设计教学方案,促进学生高效、有序地发展,达成立德树人的根本任务。

二、基于核心素养培养的高中历史教学策略

在培养学生核心素养的过程中,教师不仅要保障教学活动顺利进行,而且要兼顾学生个性化发展的需求,通过组织多元的教学活动达到教育目标。

(一)提出启发问题,培育学生唯物史观

在培育学生的唯物史观时,教师需要指导学生透过历史纷杂的表现认识其本质,在不同时空框架下对历史事件作出合理的判断与解释[2]。为使学生摆脱对教师的依赖,教师可以借助提问的方式,考查学生对历史知识的理解,鼓励学生进行自主思考与交流,营造良好的学习氛围,逐步提高课堂教学质量。

下面,笔者以部编版高中历史必修教材《中外历史纲要(上)》中的“秦统一多民族封建国家的建立”一课的教学为例进行说明。为了让学生了解秦统一的历史事件,认识统一的多民族封建国家建立的重要意义,并通过秦朝的社会矛盾以及农民起义明白秦朝灭亡的真实原因。在课堂上,教师可以梁启超的名言“天下之趋统一,势也,不统于秦,亦统于他国”导入教学内容,并提出问题:“这句话中的‘势也’是什么意思?秦朝借助什么‘势’取得了成功?”接下来,教师可以指导学生阅读与分析学习材料,从各地区经济发展、人民渴望安定统一、秦国地理位置优越且物质基础雄厚等角度分析秦朝统一的背景。在寻找答案的过程中,学生会逐渐认识到经济基础和上层建筑之间的关系,意识到人民群众在社会发展中的重要价值,对秦朝统一的原因作出合理的解释。在学生顺利解决问题后,为进一步锻炼学生的思维能力,教师还可以鼓励学生自主提出问题。

(二)巧用思维导图,培育学生时空观念

思维导图是一种直观的图像式思维工具,可以使复杂问题简单化。高中历史包含中外的古代史、近代史,内容丰富,具有一定的学习难度。在培育学生时空观念时,为了让学生发现在特定的时间和空间里历史事件之间的联系,教师可以带领学生借助思维导图梳理历史事件,指导学生将历史对象置于具体的时空条件下考察与分析,切实提高学生的学习质量[3]。

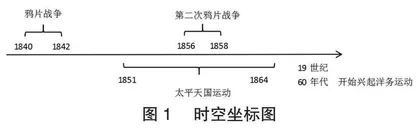

下面,笔者以部编版高中历史必修教材《中外历史纲要(上)》中的“国家出路的探索与列强侵略的加剧”一课的教学为例进行说明。在教学活动开始前,教师可以介绍李鸿章“少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务”的人生经历,引入太平天国运动、洋务运动。此后,教师可以指导学生总结不同阶级在寻求国家出路的早期探索及其影响。为使学生明确历史事件与特定的时间和空间的联系,教师可以带领学生制作时空坐标图(如图1所示),整理本课的重点内容,补充自己对所学知识的理解。

在学生制作时空坐标图后,教师可以适时展示相关的教学资源,带领学生走进历史事件发生的时间和空间,降低学生掌握相关内容的难度,深化学生对相关历史事件的理解。

(三)补充丰富资源,培育学生史料证实素养

考虑到高中历史学科的特点,教师可以在讲解教材内容之后,补充相关教学素材,引入可信的史料,丰富教学内容、开阔学生的视野,调动学生的学习兴趣,同时培养学生的实证精神,让学生感受到史料在历史学习中的重要价值[4]。

下面,笔者以部编版高中历史必修教材《中外历史纲要(下)》中的“资产阶级革命与资本主义制度的确立”一课的教学为例进行说明。为充分激发学生的学习兴趣,在导入阶段,教师可以展示绘画作品《马斯顿荒原之战》,并补充这幅画的创作背景,巧妙引出这幅画反映的历史事件—英国资产阶级革命的胜利。在讲解英国资产阶级革命的过程中,教师可以利用多媒体设备展示《旧制度与大革命》这本书的片段:“这场革命的结果只是摧毁了这些曾经在数世纪里统治大部分的欧洲民族,且常被人们冠以封建制度之名的政治制度,用一个以社会地位平等为基础的、更均等、更简单的社会政治秩序取而代之。”接下来,教师可以邀请学生对上面这段话进行分析,思考这段话中提到的“这次革命”的现实意义。在指导学生辨析史料、结合史料进行分析的过程中,教师可以鼓励学生自主收集史料,从《人权和公民权宣言》等材料中寻找历史事件的影响,使学生更加全面地了解资产阶级革命的内容。此后,教师还可以鼓励学生在班级或者学习小组中分享自己收集到的资料,营造良好的学习氛围,让学生感受历史的深厚魅力。

(四)组织小组研讨,培育学生历史解释素养

为提升学生的学习质量,教师还可以鼓励学生通过小组合作的方式学习历史知识,对教师提出的问题进行分析与讨论,找到历史事物的因果关系,有理有据地表达自己的看法。这样的教学活动不仅能实现培育学生历史解释素养的目的,还能让学生感受到团队合作的魅力,逐渐形成合作精神。

下面,笔者以部编版高中历史必修教材《中外历史纲要(上)》中的“北洋军阀统治时期的政治、经济与文化”一课的教学为例进行说明。在课堂上,教师可以在讲解教学内容后,带领学生按照时间梳理历史事件。在讲解新文化运动相关知识之后,为推动学生形成历史解释素养,教师可以串联不同时期的事件提出问题,如“严复与邹容二人救亡图存的主张是否存在冲突”,并鼓励学生组成学习小组,以小组为单位讨论教师提出的问题。在小组内探究、分析时,学生可以根据自己收集到的史料与同学讨论,比如根据严复的《救亡决论》和邹容的《革命军》进行讨论,明确严复、邹容的主张的不同,意识到严复的主张以唤醒民众意识为核心,而邹容则强调通过革命改变现状。除此之外,由于学习能力、思考角度不同,学生可能在学习历史知识之后对历史事件抱有不同的看法,而小组研讨活动可以使学生在辩证交流中窥探历史,理解历史事件表象背后的深层关系,发展辩证思维和批判性思维,在良好的学习氛围中增强核心素养。

教师要注意的是,虽然小组研讨活动能激发学生的学习热情,提高学生学习效率,但由于学生的自主学习能力、历史基础可能存在很大差异,在学生讨论的过程中,教师需要注意观察学生参与小组活动的情况,及时给不知道如何参与讨论的学生提供帮助,保障学生参与学科活动的积极性和有效性。

(五)开展实践活动,培育学生家国情怀

在培育学生家国情怀的过程中,教师可以设计与学生生活息息相关的实践活动,尽量将历史学科知识与学生的实际生活联系起来,让学生在参与活动的过程中真切感受到历史变迁带来的影响,形成正确的民族观念与历史观念[5]。

下面,笔者以部编版高中历史选择性必修1教材中“基层治理与社会保障”这一单元的教学为例进行说明。在课堂上,教师可以先带领学生了解我国古代的户籍制度与社会治理情况,然后结合教材内容和补充材料带领学生分析世界主要国家的基层治理与社会保障制度。为使学生形成政治认同感,增强文化自信、制度自信以及理论自信,教师可以开展“了解中国历史上的大一统国家的治理情况”的探究活动,指导学生自主收集资料,了解我国中央集权制度的演变情况,探究中央集权制度对于国家治理的作用,并结合自己的实际生活分享自己对“人民高于国家权力”的看法。在这样的自主探究活动中,学生可以了解中央集权制度的特点,加深对中央集权制度的理解,同时进一步了解中国古代的社会治理情况,深刻地认识到现代社会治理政策的重要价值,从而愈发认同走中国特色社会主义道路的历史必然性。

结语

综上所述,在教育改革的背景下,培养学生的核心素养是高中历史教学的重要任务。在历史课堂上,教师需要结合学生的实际能力和发展需求组织教学活动,通过具有启发性的问题引导学生思考,鼓励学生通过绘制思维导图梳理所学知识,指导学生辨析史料、结合史料进行分析,在小组内研讨历史问题,在实践活动中加深对历史事件的理解,让学生做到深度学习历史知识,切实发展历史学科核心素养。

【参考文献】

[1]方霞.指向核心素养的高中历史教学行动探研[J].中学历史教学参考,2022(21):39-42.

[2]邢善军.基于核心素养的高中历史学术性课堂分析[J].新课程教学(电子版),2022(20):8-9.

[3]陈元亮.高中历史教学中核心素养的培养策略[J].学周刊,2022(32):118-120.

[4]蒋文林.高中历史教学中培养学生学科核心素养的策略探讨[J].高考,2022(30):61-63.

[5]丁雪凤.试析高中历史教学中家国情怀核心素养的培养[J].高考,2022(30):170-173.