核心素养背景下的初中语文群文阅读教学策略探讨

作者: 李培文

【摘要】初中语文教师在群文阅读教学中渗透核心素养教育,不仅可以优化阅读教学,丰富授课的内容,还能借此帮助学生积累更多的语文基础知识,提升其语言运用、审美赏析的能力和比较阅读的水平,使其具备较强的思维能力,在感悟过程中树立文化自信。从目标制订、过程完善视角出发,阐述教师通过词句探究、对比阅读、情境阅读、内涵探寻等活动提高群文阅读教学质量的策略,旨在使核心素养教育达到应有的效果。

【关键词】核心素养;初中语文;群文阅读

作者简介:李培文(1969—),男,山西省忻州市第七中学校。

在核心素养教育要求下,语文教师需要在教学过程中有意识地对学生进行多方面、综合性培养,从而提升其语文综合能力与综合素养。为了实现这一教学目标,教师需要合理优化阅读教学的思路与方法,开展多样化群文阅读活动,同时在教学过程中科学渗透核心素养教育,利用丰富的教育资源,帮助学生积累更多的文学知识,使其掌握多种语言运用的方法。另外,教师还需要借助群文阅读培养学生对比思考、分析总结等多个方面的思维能力,使其真正理解不同文章的不同内涵,感知不同文章的各种美感,提高审美水平,增强文化自信,形成良好的语文核心素养。

一、群文阅读概述

群文阅读指的是在阅读教学活动中,教师围绕一个主题,选择一组与之相关的文章,构建结构化阅读模式,引导学生在一个时间段内对多篇文章进行系统探究、综合阅读的方法。群文阅读的主题要具有开放性、概括性与可议性特点,能够让学生结合多篇文章,围绕阅读主题进行多角度交流和探讨。教师所选的文章要与教学主题具有密切的关联,这样才能让学生更加精准地找到对比阅读、综合阅读多篇文章的方向,从而提升其阅读、探究的效率。除此之外,在群文阅读教学过程中,教师还需要对学生的学习思路与阅读方向进行适当引导,让他们能够围绕主题阅读的核心线索,对多篇文章展开整体性、多元化分析与研究,实现有效的信息整合,形成清晰的认知结构,进而更好地提升他们的群文阅读学习质量。

二、群文阅读在初中语文阅读教学中的应用作用

(一)丰富阅读教学内容

教师开展群文阅读授课活动,能够让学生读到更多经典的文学作品,认识更加丰富的语文知识(涉及写作思路、写作手法、结构搭建、词语运用等方面)。同时,教师还能借助群文阅读教学,拓宽学生的文学视野和知识面,使其了解到更加多元的课内外知识,从而得到有效的文化积淀,提高个人文化修养。

(二)提高阅读学习能力

在群文阅读活动中,学生需要同步探究多篇文章。为了实现高效的阅读教学,教师需要对学生进行有效的阅读指导,让其掌握正确的对比阅读、分析阅读、赏析阅读方法,提升其自主探索知识的意识,使其能够自行找寻文中的语文知识,在自主理解、研究、归纳过程中提升群文阅读的效果。由此可见,群文阅读教学能够很好地提高学生自主探究、自主阅读的能力。

(三)提升学生综合素养

教师结合各方面素养要素开展语言探究、阅读思考、美感感知、内涵挖掘、表达练习等多元化群文阅读活动,能够逐渐提高学生的综合学习能力,使其掌握语言理解与运用的方法,从多视角出发分析文章内容,自觉探寻不同文章的各种美感,感悟主题阅读的深层内涵,从而更好地提升其综合素养。

三、基于核心素养开展初中语文群文阅读教学的具体措施

(一)确定群文阅读主题,制订素养教育目标

教师若想更加高效地落实群文阅读教学,提升课程教学的深度,改善最终的教学效果,需要做好教学准备工作。具体来说,教师应当明确群文阅读的主题,围绕主题合理选择学生需要阅读、学习的多篇文章;然后依据当前的核心素养教育要求和具体教学内容,结合班级学生的实际阅读需求,制订以核心素养培养为基础的群文阅读授课目标,以此来帮助学生找到正确的阅读、探究方向,提升其学习的效率与质量[1]。

在群文阅读教学中,教师首先要根据单元授课要求和教学内容设计相应的阅读主题,然后围绕主题选择多篇文学作品,最后根据实际学情和素养要素制订科学的教育目标。以部编版语文七年级上册第一单元课程为例,由于此单元文章都围绕景色描写展开,因此教师可以设计“探寻写作手法—借景抒情”的阅读主题,选择《春》《济南的冬天》《雨的四季》三篇课文开展群文阅读活动。另外,教师可以围绕这三篇课文,结合素养要素,制订学生进行群文探究的目标,具体如下:1.细致阅读三篇课文,研究课文的修辞手法、语言风格、文章结构、情感表达方式等方面的写作特点,提高语言运用素养;2.深入感悟三篇课文,分别概括每篇课文所写的主要内容,分析课文作者对不同景色的不同思想感情,体会课文的深层含义,提升文化素养;3.比较三篇课文之间的异同点,提升思维能力;4.感知文字背后的意境,分析课文作者描写景色的语言特点,感受文中展现的各种美,提升审美感知能力。教师通过明确阅读主题,组合阅读文章,制订阅读目标,能够更好地把握群文阅读教学节奏,同时为学生进行高效阅读学习打下良好基础。

(二)完善群文阅读过程,培养语文核心素养

基于核心素养教育要求,教师需要合理设计阅读教学的过程,发挥群文阅读对核心素养教育的作用,使学生通过参与探究、对比、感知、拓展、练习等活动,提高语文核心素养。

1.群文词句探究,提升语言运用能力

教师可以通过深度分析多篇文章的词语、句子和仿写创作活动,帮助学生积累更多有价值、有意义的语言基础知识及其运用方法,掌握多样化写作手法,在实践练习过程中提升语言理解与运用的能力[2]。

以部编版语文七年级上册第二单元阅读教学为例,教师可以结合《秋天的怀念》《散步》两篇课文,开展以“语言知识探究与应用”为主题的群文阅读活动。在此项活动中,教师需要让学生细致阅读两篇课文,引导他们研究和总结每篇课文的写作思路与写作手法,鼓励他们自行分析文中的关键词句,探究每位作者在文中运用了哪几种修辞手法,思考文中关键句子的作用与意义。然后,教师需要鼓励学生仿照所阅读的课文进行写作练习,描写自己亲身经历的或身边真实发生的故事。在《秋天的怀念》这篇课文中,作者史铁生用“悄悄”“偷偷”“红红”“扑”“抓”等叠词和动词,侧面表现了一位母亲对孩子浓厚的爱意。另外,作者以《秋天的怀念》为题,目的是借“秋天”来反映其黯然的心情,象征其不幸的遭遇,同时表达对母亲深深的思念之情。在《散步》这篇课文中,作者莫怀戚则描述了一波三折的事件,从“母亲不愿意出来”到“母亲要走大路”再到“母亲改走小路”这一系列变化中,让读者感受到作者对母亲的尊敬之情,以及母亲对儿孙的呵护之情,体会到文中一家三代身上温和、谦让、关爱、体贴的美好品德。此外,作者在文中描写了两处景物:第一处是南方初春的田野,其作用是通过生机盎然的美丽春景,暗示母亲终于熬过了严冬;第二处是菜花、桑树和鱼塘,其作用是渲染温馨融洽的家庭氛围。在阅读分析结束之后,学生可以选择其中一篇课文,结合现实生活中发生的真实故事进行仿写练习,同时要有意识地在作文中运用各种修辞手法以及各种类型的词语。教师通过创设群文词句探究与应用活动,不仅可以提高学生分析语言和探寻知识的能力,还能使其积累许多语言知识,了解多样化的写作手法,实现有效的知识应用,进而真正提升其语言运用的水平。

2.群文对比阅读,培养多维思维能力

在群文阅读教学中,教师可以引导学生对多篇文章进行比较阅读、综合阅读,使他们在多角度探究过程中,掌握比较分析、辩证思考、对比联想、总结归纳的阅读学习方法,同时借此启发他们的多维思维,提高他们的思维运用能力[3]。

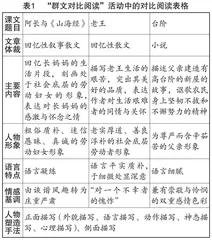

以部编版语文七年级下册第三单元群文阅读为例,教师为了进一步提高学生的思维能力和阅读水平,可以以“群文对比阅读”为主题,利用《阿长与〈山海经〉》《老王》《台阶》三篇课文创设阅读活动,让学生对比不同课文的文章体裁、语言特点、人物塑造手法等,同时绘制对比阅读表格(如表1所示)。

学生通过参与对多篇文章的对比探究活动,既可以提升比较、整合、分析等方面的综合思维能力,又能掌握多种阅读方法,从而提升群文阅读的质量。

3.群文情境阅读,提高审美感知能力

教师可以借助直观的多媒体教学课件创设群文情境阅读活动,利用生动形象的动态情境,营造沉浸式阅读环境,以此来培养学生的审美感知能力[4]。

以部编版语文八年级下册第三单元《桃花源记》和《小石潭记》两篇课文为例,教师若想提高学生审美感知能力,使其更加真切地体会到文学作品的语言美、意境美、情感美等各种美,可以借助多媒体设备和情境开展群文阅读活动。教师可以将主题确定为“审美感知”,然后借助互联网资源,利用信息技术制作生动的微课视频,把《桃花源记》与《小石潭记》中的美丽景色直观呈现在学生面前。在阅读学习过程中,学生需要结合视频内容分析两篇课文,探寻文中的语言美,感悟每篇课文的意境。从展现像桃花源一般的生活美景的视频中,学生能够联想到文中所描绘的“芳草鲜美,落英缤纷”“土地平旷”“良田、美池、桑竹”“阡陌交通”等景色,在获得视觉体验的同时体会到课文想要呈现的绝美意境。之后,学生结合视频分析文中的语句,能够进一步了解作者的写作特点,感受到虚景实写手法所带来的效果。在欣赏《小石潭记》的相关视频时,学生可以直观看到清冽的潭水,为坻、为屿的石头,若空游的鱼,斗折蛇行的小溪,犬牙差互的地势,以及环合的竹树;也能够从视频中感受到此处景色所体现出的幽静深远、弥漫着忧伤气息的特点。教师利用多媒体,引导学生进行群文情境阅读,既可以帮助学生快速理解古文中语句的意思,体会不同古文背后的不同意境,又能让他们真切感受到古文的美,进而有效提升其审美感知的能力。

4.群文内涵探寻,树立文化自信

在教学过程中,教师可以让学生找寻不同文章的创作背景,引导他们体会文中的思想感情,挖掘文字背后的深层内涵,进而帮助他们树立正确的观念意识,增强他们对中华文化的认同感[5]。

以部编版语文九年级上册第一单元群文教学为例,教师若想帮助学生树立文化自信,培养爱国主义情怀,可以以“家国情怀”为主题,结合《我爱这土地》《乡愁》两首诗,开展群文内涵探寻活动。在阅读课文之前,教师需要让学生自行了解每篇文学作品的创作背景。其中:《我爱这土地》创作于1938年11月。同年10月,日本侵略者占领了武汉,作者艾青撤出武汉,与众多文人汇集于桂林,怀着对侵略者的仇恨以及对祖国的挚爱之情写下此首诗。《乡愁》创作于1972年1月,作者余光中此时已经离开祖籍福建永春23年之久,通过创作这首诗抒发自己强烈的思乡之情。然后,学生需要结合创作背景阅读诗歌,感悟作者在诗中所表达的爱国之情与思乡之情。与此同时,学生通过研究《我爱这土地》中借景抒情的写作手法,以及《乡愁》中浅白直率的语言,体会诗中所流露出的历史厚重感,能够逐渐培养家国情怀。另外,教师可以通过引导学生感悟诗句的深刻内涵,增强他们的文化认同感,进而让他们树立文化自信,提升文化素养。

结语

综上所述,初中语文教师若想更好地落实核心素养教育,拓展阅读教学的深度与广度,需要合理开展多元化群文阅读活动,让学生在研究多篇文章的过程中,形成良好的语文核心素养,进而提高综合能力。

【参考文献】

[1]张永利.核心素养下初中语文群文阅读教学实践探究[J].文科爱好者(教育教学),2022(6):17-19.

[2]孔秋雨,杨智渤.基于核心素养的初中语文群文阅读教学[J].学园,2022,15(35):81-83.

[3]李小玲.核心素养背景下初中语文群文阅读的思考[J].试题与研究,2022(32):82-84.

[4]张世明.核心素养视域下初中语文群文阅读教学刍议[J].试题与研究,2022(29):85-87.

[5]蒋发聪.核心素养视野下初中语文群文阅读教学策略研究[J].国家通用语言文字教学与研究,2022(8):83-85.