构建小学数学生态课堂 焕发小学数学课堂活力

作者: 王彬

【摘要】在小学数学教学中构建生态课堂是指教师在充分尊重学生的主体地位的基础上,根据学生的学情,结合课程重难点内容设计丰富的实践活动,以激发学生的学习兴趣,促使学生在课堂中自主探究新课知识,促进学生逻辑思维能力和知识运用能力的提升。文章阐述生态课堂的概念和意义,分析构建小学数学生态课堂的具体策略,以焕发小学数学课堂的活力。

【关键词】小学数学;生态课堂;数学教学

作者简介:王彬(1994—),女,江苏省连云港市欢墩中心小学。

在传统小学数学教学中,部分教师以讲授法为主,一味地向学生灌输概念知识和运算公式,忽略了学生的兴趣爱好、自学能力等。生态课堂的构建能够弥补这一不足,凸显学生的主体地位,激发学生对数学学科的探究兴趣,提高学生的学习效率。构建生态课堂是一种全新的授课方法,能够增加师生间的交流机会,营造轻松活跃的班级氛围,为学生提供良好的学习环境,提升学生的数学核心素养。

一、小学数学生态课堂概述

生态课堂是以学生为主体,关注学生的个性化发展,从生态学的角度构建的课堂。相较于传统的授课模式,生态课堂更能激发学生的学习兴趣,转变学生的学习态度和学习方式。在小学数学教学中,教师应秉持“以生为本”的教育理念,利用多元化的实践活动调动学生的探究热情,让学生在享受快乐的同时学习新课知识,从而打造高质量的小学数学生态课堂。

二、构建小学数学生态课堂的意义

(一)有利于实现学生的自主学习

生态课堂的一大特点是重视学生的主体地位。传统的数学课堂往往以教师为主体,学生只能被动地接受知识。而在生态课堂上,学生拥有一定的话语权,教学活动的设计也更符合他们的认知水平。构建生态课堂能够让学生在兴趣的驱使下主动学习,充分发挥自身的主观能动性,有利于学生自主探究意识的培养。在生态课堂上,学生能认真思考新课知识,积极与同学分享自己的想法和观点,通过交流与讨论发现问题所在,结合所学内容展开深入研究,直至解决问题。生态课堂的构建能为学生提供更多展示自我的机会,让学生在自主探究中加深对数学知识的理解,并利用它们解决现实问题,实现自学能力和专业技能的同步提升。

(二)有利于培养学生的创造能力

在数学教学中,教师的主要任务是引导学生自主探索新课知识,在发现、分析、解决问题的过程中培养创造能力。生态课堂的构建能为学生提供更加开放的学习环境,让学生在沟通的过程中了解不同的观点,学会从多个角度分析问题,有利于学生创新意识的形成。在生态课堂上,学生能够对活动中衍生出的问题展开深入研究,将所学知识运用于实践中,摆脱传统思维的限制,从不同维度进行深入思考,形成独特的见解和新颖的观点,提升创造能力。

(三)有利于增进师生关系

小学阶段的学生身心发育较快,高年级的学生即将进入青春期,性格上有了明显的转变,师生关系容易处于相对紧张的状态。构建生态课堂能够促进和谐师生关系的建立。教师在设计教学活动时会充分考虑到班级学生的数学基础、兴趣爱好、接受能力等,保证学习任务符合他们的基本学情且具有趣味性,突出学生的主体地位,让学生主动参与课堂互动,有效拉近与学生的距离。此外,教师会更加注重与学生的沟通,当他们顺利完成任务后,立即给予表扬,使学生树立高度的学习自信,营造和谐的班级氛围,建立和谐的师生关系。

三、构建小学数学生态课堂的具体策略

(一)提升自学意识,独立思考

对小学生而言,学习动力源于对所学科目的兴趣,提高他们的积极性才能使其主动探究新课内容,充分保证他们的学习质量与效率[1]。要想构建生态课堂,教师应让学生形成自学的意识,不仅要让学生在课前积极预习新课知识,还要让学生在课后及时复习,即在课程开始之前认真阅读教材,梳理知识框架,初步了解即将学习的内容,并总结不理解的知识点,明确学习的重点,在课后利用自己的学习方式巩固所学内容,保证自学效率。教师在这一教学过程中应发挥引导作用,为学生提供预习和复习的相关资料,指明学习的具体方向,总结课程的重难点部分。

以苏教版数学四年级上册“整数四则混合运算”的教学为例。教师为学生设计了以下预习任务。(1)在纸上正确计算以下算式:560+4×2;20-15÷3,回忆两步混合运算的正确顺序。(2)用两种方法计算12×3+15×4,详细列举解题过程,比较两种方法哪一种更加简单,并说明原因。学生在自学的过程中能够认识到本课的主要内容是整数四则混合运算,并初步掌握计算方法。课程结束后,教师要布置相应的复习作业:“说出每组算式的运算顺序有什么异同。(1)40×2-15×5,40÷2+15÷5;(2)50÷5+8×5,50+5×8+5。”通过这一方式,教师能了解学生的薄弱点,及时调整后续的教学策略,使学生养成课前预习和课后复习的习惯,切实提高小学数学教学的实效性,构建高效的生态课堂。

(二)营造良好氛围,自主探究

《义务教育数学课程标准(2022年版)》中明确提出,学生的学习应是一个主动的过程,认真听讲、独立思考、动手实践、自主探索等是学习数学的重要方式[2]。要想达成新课程标准的要求,教师应发挥自身的指导作用,深入挖掘教材资源,结合学生的基本学情设计丰富的课堂活动,调动他们的学习热情,实现学生从“被动学习”到“主动探究”的转变,让学生在实践中感受数学学习的乐趣,以此提高学生的自主探究能力。班级氛围对学生的学习效果有较大影响,为了顺利构建生态课堂,教师要营造活跃轻松的氛围,使学生主动研究新课知识,通过深入思考和小组合作对所学内容形成全新认知,促进数学综合素养的提升。

以苏教版数学四年级下册“用计算器计算”的教学为例。教师可以通过分享自己去超市购物的经历导入新课:“老师在购物时选购了很多东西,但是在付款时有些犹豫,因为老师只带了100元现金,不确定够不够,你们认为老师可以怎么办?”有的学生建议放一些东西回去,有的学生提出可以打电话叫其他人来送钱,有的学生说用计算器就能又准确又快速地算出商品的价格。由此,教师顺利引出本课主题。接着,教师利用多媒体设备展示一张计算器的图片,要求学生认真观察,并说出它的构造。而后,教师给每名学生发放一个计算器,引导他们计算75+47、24×7.6、6.28-0.95这三个算式,并随机抽取两名学生,让他们利用实物投影展示具体的计算过程,在丰富的活动中营造良好的课堂氛围,激发学生的探究兴趣。

(三)解决真实问题,内化融合

新课程标准强调了学生的主体地位,要求教师以学生为中心,设计具体的教学活动,发挥自身的组织和引领作用,构建生态课堂[3]。在小学数学教学中,教师应重点培养学生的自主学习以及合作探究意识,让学生在理解知识深层次内涵的基础上掌握具体的应用策略,利用所学知识解决现实中的数学问题,发挥数学课程的育人价值。也就是说,学生不仅要理解知识,还要学会应用知识。基于此,教师在构建生态课堂的过程中应为学生搭建高效的学习平台,使他们在了解知识形成过程的同时外化于实践,从而培养他们的数学综合素养。

以苏教版数学五年级上册“小数加法和减法”的教学为例。这一课需要让学生自主探索小数加、减法的计算方法,理解算理,并能正确地进行计算,从而提高学生的运算能力。教师为学生创设真实的情境:“小明和小李一起去文具店买东西,讲义夹4.75元一个,笔记本3.4元一本,小明买了一个讲义夹,小李买了一本笔记本,那么小明和小李一共花了多少元?”教师引导学生回忆之前学过的整式计算方法,让学生尝试列竖式计算。有的学生先把小数点对齐再算,有的学生先把末尾对齐再算。对于不同的答案,教师要求学生以小组合作的方式进行分析,让学生认识到在列竖式时要把小数点对齐,总结小数加法的正确计算方法,深刻领悟计算法则的内涵,培养学生的探究能力和运算能力。

(四)开展小组合作,因势利导

生态课堂追求和谐、自然的班级氛围。教师在尊重学生主体地位的同时,要为学生提供展示自我的空间,让每名学生都有机会表达自己的观点和意见。小组合作是构建生态课堂的有效途径之一。教师要综合考虑班级学生的数学基础、性格特点和领悟能力等因素,秉持公平性原则,将学生划分为若干小组,保证各小组学生的数学实力相对均衡,而后根据课程内容提出思考问题,让学生进行深入探究。这样不仅能够加深学生对新课内容的理解,还能培养学生的团结协作能力。在小组合作中,教师应让学生在组内发表自己的观点,通过交流与分析总结解决问题的最佳方案,根据各组的结论进行总结,以此构建完整的教学体系[4]。

以苏教版数学五年级下册“简易方程”的教学为例。在教学“ax+bx=c”这类方程的解法时,教师利用一道应用题进行导入:“一个工地用汽车运土,每辆车运5吨,第一天上午运了4车,下午运了3车,这一天一共运了多少吨?”教师引导学生以小组合作的方式进行讨论。学生很快便得出两种解法:(1)5×4+5×3;(2)5×(4+3)。接着,教师改变已知条件,提问学生:“如果每辆车运x吨呢?”学生经过讨论得出两种解法:(1)4x+3x;(2)(4+3)x。在合作探究中,学生发现两个式子相等,即这一天一共运土7x吨。利用小组合作的方式能够培养学生的合作探究能力,充分锻炼学生思维的灵活性,提高学生的数学核心素养。

(五)进行多维互动,焕发活力

新课标理念下的小学数学生态课堂应以学生为主体,以教师为主导。不同于传统的授课模式,在小学数学生态课堂上,学生有丰富的资源和多元的平台,能够在教师的正确引导下实现多维互动,使小学数学课堂焕发出全新的生命力与活力。教师应加强与学生之间的交流,通过提问的方式激发他们的好奇心,使其在问题的驱动下主动分析新课知识,表达自己的想法和意见,在学生意见不统一时及时对其进行指导,有效搭建师生、生生互动的桥梁,使数学课堂充满活力,提高数学教学的实效性。

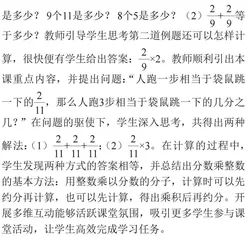

以苏教版数学六年级上册“分数乘法”的教学为例,在教学分数乘整数时,教师先带领学生复习之前学过的内容,利用多媒体出示两道例题:(1)5个12是多少?9个11是多少?8个5是多少?(2)+等于多少?教师引导学生思考第二道例题还可以怎样计算,很快便有学生给出答案:×2。教师顺利引出本课重点内容,并提出问题:“人跑一步相当于袋鼠跳一下的,那么人跑3步相当于袋鼠跳一下的几分之几?”在问题的驱使下,学生深入思考,共得出两种解法:(1)++;(2)×3。在计算的过程中,学生发现两种方式的答案相等,并总结出分数乘整数的基本方法:用整数乘以分数的分子,计算时可以先约分再计算,也可以先计算,得出乘积后再约分。开展多维互动能够活跃课堂氛围,吸引更多学生参与课堂活动,让学生高效完成学习任务。

结语

综上所述,构建生态课堂能够满足新课标的具体要求,有效推动数学教育改革。在实际教学中,教师要围绕学生的学情组织多元化的实践活动,在激发学生学习兴趣的同时不断挖掘他们的个人潜能,鼓励学生积极探索新课知识,在思考的过程中促进思维能力的发展。生态课堂的构建是一个动态化的过程,要求教师及时转变教学理念和教学方法,将课程内容与现实生活结合,增进与学生之间的交流,帮助他们理解知识,从而发展学生的数学核心素养。

【参考文献】

[1]程战寒.关于小学数学生态课堂中师生交往互动的新思考[J].读写算,2022(33):111-113.

[2]林家薇.“学为中心,素养导向”小学数学新生态课堂的构建[J].数学学习与研究,2022(17):101-103.

[3]张和.核心素养下简析小学数学生态课堂的科学构建[J].数学学习与研究,2022(12):116-118.

[4]沈方圆.“双减”背景下的小学数学生态课堂构建策略[J].求知导刊,2022(10):18-20.