基于金砖文化的跨学科课程:指向学生 “生活力”培养的实践研究

作者: 赵一峰

【摘要】苏州市相城区陆慕实验小学对标新时代五育并举的育人要求,以问题为导向,拓宽陶行知“生活力”的内涵与外延。为将学生“生活力”的培养落到实处,学校紧跟教育热点,充分利用地域资源,开设一系列基于金砖文化的跨学科课程。基于金砖文化的跨学科课程注重在真实的情境中引导学生运用多学科知识发现问题、解决问题,能够有效提升学生的“生活力”。

【关键词】金砖文化;跨学科课程;“生活力”;课程实施;课程评价

【基金项目】本文系江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题“基于‘慕真’课程开发培养学生‘生活力’的校本研究”(课题编号:TY-c/2021/41)的研究成果之一。

作者简介:赵一峰(1978—),男,江苏省苏州市相城区陆慕实验小学。

“生活力”原是植物学术语,沿用到教育领域指一个人在外界环境下所具备的生存能力。陶行知先生在《中国师范教育建设论》一文中首次明确提出学校应培养学生的“生活力”。“生活力”内涵丰富,具有极高的教育价值。

苏州市相城区陆慕实验小学(以下简称“陆慕实小”)对标新时代五育并举的育人要求,并以问题为导向,将小学阶段需要提升的“生活力”的外延阐释为五项能力:明责任,提品格的能力;善学习,乐探索的能力;惜生命,勤锻炼的能力;赏艺术,享生活的能力;爱劳动,勇实践的能力。为将学生“生活力”的培养落到实处,学校深挖金砖文化的育人价值,在学习与生活之间建立有效链接,变革教学方式,开设了一系列基于金砖文化的跨学科课程。

一、基于金砖文化的跨学科课程源起

(一)国家课程改革的召唤

跨学科学习是义务教育课程方案和课程标准(2022年版)重点修订的内容之一。跨学科主题学习活动旨在跨越学科边界,综合各学科特色,加强学科之间的关联性,强化课程协同育人的功能,推动课程综合化实施,发展学生核心素养[1]。陆慕实小响应新课改的号召,以金砖文化为依托,在真实的生活情境中开展跨学科学习活动。

(二)学校历史发展的传承

20世纪80年代,随着江苏省陶行知研究会的成立,“学陶”的春风吹进了陆慕实小。学校始终贯彻党的教育方针、政策,以陶行知教育思想为指导,把社会当学校,用生活做教育。从2017年起,学校与苏州御窑金砖博物馆深度合作,共同完成多项学生实践体验活动,开发了丰富的课程资源。学校多年来围绕有关金砖文化的活动进行探索,为系统建构基于金砖文化的跨学科课程打下了坚实基础。

(三)学生全面成长的需求

随着时代的发展,学生面临的学习问题更加多元化、复杂化,这对学生的综合能力提出了更高的要求。基于此,为了满足学生全面发展的需求,提升学生的“生活力”,陆慕实小变革教学方式,引导学生在真实的生活情境中发现问题、解决问题,通过基于金砖文化的跨学科课程提升学生的核心素养。

二、基于金砖文化的跨学科课程内涵与特征

(一)课程内涵

基于金砖文化的跨学科课程是以陶行知教育思想为指导,以创新课堂、缤纷社团、项目引领为实践路径,以学生“生活力”的培养为目标的特色校本课程。陆慕实小一方面立足于实际生活,从生活中挖掘优质的教育资源,另一方面紧跟时代步伐,积极响应并努力探索“跨学科学习”这一教育热点。学校以金砖文化为课程资源开发跨学科课程,通过再现真实的生活场景,让学生学会发现、思考、探究、创造,综合提升学生的“生活力”。

(二)课程特征

1.坚持育人导向

在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,学校注重挖掘金砖文化中立德、启智、育美等方面的育人价值,从而让学生在跨学科学习中锤炼意志、锻造品格、提升能力,进而培养他们的创新意识和社会责任感,使其成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.构建实践课程

学校围绕学生日常的学习生活,根据学生的发展情况,以金砖文化为载体,以跨学科学习为抓手,构建具有综合性与实践性的基础型课程、拓展型课程和探究型课程,以具有层次性的学习任务为基点,鼓励学生综合运用各科知识,在实践中大胆尝试、解决问题、获取新知。

3.加强社会关联

学校以金砖文化为载体,开设丰富的课程内容,其中包含“博物馆里话金砖”“苏式园林寻金砖”等活动。这些内容能够让学生充分感受本土文化的独特韵味,丰富学生的社会认知。

4.倡导方式多样

课程强调学生的直接体验和亲身参与,注重知行合一、学创融通,激发学生的学习兴趣和创造性;同时,强调引导学生通过设计、制作、实验、研习等方式获得丰富的学习体验,让学生从真实的情境出发,创造性地利用所学知识解决生活中的问题。

5.注重综合评价

学校注重评价内容的多维性,关注学生的实践过程、学习成果、知识技能的掌握情况,以及情感与态度;注重评价方法的多样性,定性评价与定量评价相结合,平时表现评价与学段综合评价相结合;注重评价主体的多元性,鼓励学生、家长等参与评价。

三、基于金砖文化的跨学科课程架构与实施

(一)基于金砖文化的跨学科课程顶层架构

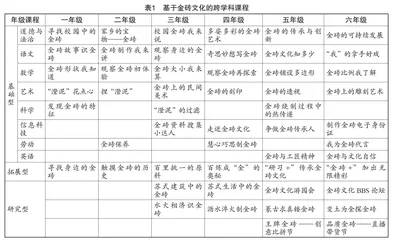

《义务教育课程方案(2022年版)》明确要求各门课程原则上要用不少于10%的课时设计跨学科主题学习,旨在培养学生应用知识解决实际问题的能力。陆慕实小严格按照国家课程设置要求,以“在生活里找教育,为生活而教育”为课程理念,依托地域资源,开发“基于金砖文化的跨学科课程”(见表1)。

学校积极落实国家课程标准,以金砖文化为资源,在语文、数学等学科中开发跨学科主题。其中,基础型课程以国家课程为依托,包含一年级到六年级跨学科学习课程内容,形成多学科、全年级的跨学科学习主题课程的架构;拓展型课程是一种着眼于学生潜能开发的、具有一定开放性的课程,从学生学习的视角出发,设置相关活动主题,让学生在实践中实现与生活的融合,强化学科之间的合作;研究型课程着重培养学生的创新精神和实践能力,指导学生在以研学活动和节日活动为主的情境中发现问题、探究问题和解决问题,进而使学生在实践过程中提升“生活力”。

基础型课程、拓展型课程和研究型课程是一个不可分割的有机整体,能够给予学生更加丰富的课程体验和学习经历,为他们提供培育创新意识和开展探究实践的机会,最终有效提升学生的“生活力”。

(二)基于金砖文化的跨学科课程实施

1.实施原则

第一,标准、绿色、协同。基于金砖文化的跨学科课程是特色校本课程。具体而言,教师要以国家课程为标准,遵循各科课程基本理念,根据课程内容及学生发展需求实施教学;同时,注重各学科之间的关联性、交叉性、层次性,关注各学科之间的协同作用,充分发挥课程的育人功能,提升学生核心素养。

第二,根据需求多元开发。基于金砖文化的跨学科课程要求学生具有一定的自主性和灵活性,在其开发与实施上应针对学生的具体需求来开展,鼓励教师从学校的实际情况及自身的兴趣特长出发,根据学生需求创造性地开发并实施课程。课程力求满足学生个性化的发展需求,更好地激发学生的学习兴趣,提升综合素养。

第三,围绕问题自主实践。以问题为导向,在实践中求真知。基于金砖文化的跨学科课程实施过程中,教师应鼓励学生从实际生活出发,寻找问题、发现问题,并能通过自主实践的形式,在真实的情境中分析问题、探究问题并能最终解决问题。

2.实施路径

第一,“慕真”课堂,优化课程教学。“慕真”课堂是基于金砖文化的跨学科课程中基础型课程实施的主阵地。在基于金砖文化的跨学科课程建设中,学校以“追慕本真,向上生长”的办学理念为引领,立足学生本位,着力打造“真实、灵动、生长”的“慕真”课堂,建构科学的课堂实践模型,关注学生学习的整体情况,有效落实综合评价,从而实现师生的共同成长。

第二,缤纷社团,拓宽发展渠道。基于金砖文化的跨学科课程中,拓展型课程主要依托社团活动来实施。社团活动的开展能够丰富学生的学习体验,为学生提供更多的学习机会。学校社团建设有组织、有规划,师资雄厚,硬件齐全。学校3000余名在校学生全员参与社团活动。每学期初,学校秉承着“自愿参加”和“双向选择”的原则来确定社团的最终参与人员。学校社团时间充裕、管理规范、种类多元,当前,学校共105个社团,为拓展型课程的开展“保驾护航”。

第三,项目引领,激发探究动力。基于金砖文化的跨学科课程中的研究型课程主要以实践活动和项目化驱动的方式来实施。在实施研究型课程时,教师应将项目学习的理念渗透在活动主题设计、研究过程以及成果展示中,以项目学习的方式开展活动,让学习更具“研”的意味。如此,学生能够在真实的情境中习得知识,提升综合能力与素养。

四、基于金砖文化的跨学科课程评价

学校着力加强跨学科课程评价体系的建设,从跨学科课程本身和学生跨学科学习情况两个方面建设评价体系。

第一,对跨学科课程本身进行评价。在课程开发时,课程评价主要表现为:是否与国家课程和地方课程联系密切;是否体现跨学科课程开发理念;是否对学生“生活力”的提升具有重要价值;课程目标是否明确;课程内容是否联系学生的实际生活并具有可行性、创新性、挑战性。此外,在课程实施中,课程评价表现为:是否注重跨学科学习,体现课程理念;在课程的推进过程中,是否切实转变教与学的方式,让学生进行充分的实践活动;课程学习的成效如何;等等。

第二,对学生跨学科学习情况进行评价。在评价维度上,从信息处理、知识理解、问题解决、交流表达、责任担当、同理共情等跨学科任务执行的流程中析出观测维度。在评价主体上,强调多元化参与,教师、学生、家长、社工等全方位、多角度地对学生跨学科学习情况进行评价。在评价方式上,突出多样性评价,积极利用大数据等信息技术平台记录和处理评价材料,对学生进行过程性评价和总结性评价。

结语

综上所述,基于金砖文化的跨学科课程的建构与实施,能够充分发挥学校地域优势,在真实的生活情境中锻造学生品格、启发学生智慧、提升学生审美水平,其“生活力”也在具有层次性的跨学科学习实践中得到有效提升。

【参考文献】

[1]笛卡尔.谈谈方法[M].王太庆,译.北京:商务印书馆,2000.