小学古诗词故事化教学中渗透文化自信教育的策略研究

作者: 刘英霞

【摘要】文章旨在探讨在小学语文教学中引入故事元素的方法,以激发学生对古诗词的兴趣,增强其文化自信力。通过“挖故事、理故事”“讲故事、听故事”“评故事、品故事”等策略,将古诗词与具体故事联系起来,帮助学生深入理解其文化内涵和美学价值。这种教学方式不仅可以提高学生对古诗词的理解与欣赏能力,还可以培养他们的道德修养,从而推动文化自信教育的有效实施。

【关键词】统编版;小学教学;古诗词;文化自信

【基金项目】本文系福州市仓山区教育科学“十四五”规划2023年度立项课题“依托小学古诗词中的故事元素,渗透文化自信教育的实践研究”(编号:CS2023CG015)的研究成果。

作者简介:刘英霞(1987—),女,福州市仓山区第五中心小学。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,教师应该深入理解核心素养的内涵,全面把握语文教学的育人价值,突出文以载道、以文化人的理念。在教学过程中,教师应该通过教授古诗词来帮助学生积累深厚的文化底蕴,增强他们对文化的自信。然而,部分教师开展小学古诗词教学往往侧重于背诵,而忽视了古诗词内涵的解读,导致文化自信教育的效果并不理想。本文旨在探讨如何通过小学古诗词故事化教学,培养学生的文化自信,为文化自信教育融入语文教育提供新的思路。

一、“挖故事、理故事”,建立古诗词故事资源库,夯实文化自信

古诗词中的故事蕴含着丰富的历史、文化和情感内涵,具有深远的教育意义和启发作用。引导学生深入挖掘古诗词背后的故事情节,能让他们对古诗词所蕴含的文化价值和历史背景有更深入的理解,从而增强其文化自信[1]。

在古诗词教学过程中,教师可以通过梳理古诗词中关键词汇背后的故事、探究相关引用的故事、对比类似故事、讲述诗人背景故事等方式,采用还原情境、升华主题等教学手段,深入剖析古诗词背后的文化价值和历史脉络,引导学生深刻理解古诗词内涵并培养文化自信。

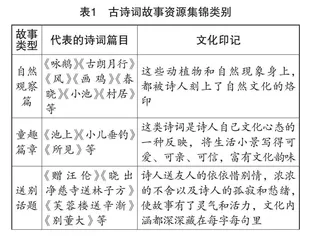

中华古诗词作为中华传统文化中的重要形式之一,在统编版教材中占据着重要位置。笔者将统编版小学语文1—6年级古诗词背后的故事内容分为几种类型(如表1所示)。

在实际教学过程中,教师需要精心收集古诗词相关的故事并加以分类整理,以建立起一个古诗词故事教材库或资源库。通过选取合适的故事情节辅助教学实践,可以有效激发学生对古诗词的学习兴趣和主动性,进而增强学生的文化自信[2]。

二、“讲故事、听故事”,用故事串起古诗词

课堂,助力文化自信

在小学古诗词教学实践中,教师可以采取依托故事元素的策略,通过讲述故事激发学生的学习兴趣。教师讲述古诗词故事,学生聆听,将故事贯穿整堂课,使学生主动投入学习状态,进而培养其文学素养,激发学习激情[3]。因此,讲故事和听故事是引领学生深入学习古诗词,挖掘中华优秀传统文化的关键一环。

笔者以《示儿》和《题临安邸》两首诗组合讲解的方式为例,分享教学心得。

(一)读诗题,用故事介绍背景

师:同学们,这节课就让我们一起结合资料,通过学习故事,体会作者表达的情感。

师:结合课前查找的资料,谁能说一说自己对宋朝的了解?

生:这段历史被称为“靖康之耻”,“靖康之耻”使北宋彻底灭亡了。

师:金国大举南侵,抢占了北宋将近一半的国土,包括了其都城—汴州,所以北宋的王师和权贵们只能放弃汴州,一路南下逃到杭州(在当时也称作临安),在这里建立了南宋的都城。

在这一环节的教学设计中,教师以讲故事的方式引入“靖康之耻”及南北宋都城的变迁,并着重介绍汴州和临安两大关键地名。通过巧妙展现历史脉络和文化背景,为接下来问题的探讨环节提供了必要准备。

(二)抓字眼,用故事介绍诗人

师:请大家看看第一首诗,你觉得哪个字最能表达诗人的情感?(出示《示儿》)

生:悲。

师:他为什么而悲?

生:祖国不能统一,百姓流离失所,统治者只顾寻欢作乐。

师:用诗中话说就是—不见九州同。

师:陆游死都不怕,却怕见不到祖国统一。这是为什么?了解了陆游的生平,相信你们就会找到答案。谁来说说你对陆游的了解?

生:八十五岁的高寿老人、一百多首诗、高产诗人、抗击金兵驰骋战场的将领。

师:请大家看陆游的相关资料。

(陆游幼年时目睹了北宋的灭亡,看见百姓流离失所,国家统一是他一辈子的心愿。20岁时,陆游激情高诵“上马击狂胡,下马草军书”,希望自己有一天能亲临战场杀敌;58岁时,他对朝廷夜夜笙歌感到悲愤,控诉当政者不想收复失地,痛呼“朱门沉沉按歌舞,厩马肥死弓断弦”;74岁时,他表达了对国家统一的渴望,感慨地写到“砥柱河流仙掌日,死前恨不见中原”。)

师:可是一年又一年过去了,在这个老人生命的最后一刻,他却依然—

生:不见九州同。

师:此时此刻的陆游会有怎样的心情啊!?

生:悲伤、失望、伤心、不甘心。

在这个教学片段中,教师巧妙地利用故事填补了诗歌的空白,将历史上相关事件与诗歌作品联系起来,将模糊的诗人陆游的形象具象化,使抽象和生硬的诗词变得更加生动。教师引导学生融入诗歌情境,让他们深刻地理解诗人浓烈的爱国情怀[4]。

(三)拓展引用,用故事升华主题

师:北宋时期的汴州风光秀美,可与杭州媲美,三年级我们学习的《清明上河图》描绘的就是汴州的景象。你能用一些词语来形容昔日汴州的景象吗?

生:繁华、安宁、热闹、景气。

师:尽管这座城市曾经繁华安宁,但遗憾的是,金兵攻破城门后,居民不得不忍受水深火热的折磨。(展示相关拓展视频)可以说,曾经繁华的都城如今变成了人间地狱。

师:看到这些,你有什么感受?

生:悲痛、气愤、惋惜、心疼。

师:然而,北宋的统治者又是怎样的心态呢?被迫放弃汴州后,他们选择享受被誉为“人间天堂”的杭州,夜夜笙歌。如果继续这种行为,杭州难道不会沦为下一个汴州吗?

在拓展资料中,教师着重探讨了“汴州”的历史变迁,以此展现宋朝统治者的腐败形象,从而引发学生与诗人的情感共鸣。

三、“评故事、品故事”,从实践层面验效果,坚定文化自信

尽管部分教师在古诗词教学中采用了故事化教学策略,却往往持“一厢情愿”的态度,同时缺乏明确的评价标准,导致教学内容难以深入学生心灵[5]。因此,教师应制订课堂评价量表,以充分评估故事讲解的效果(如表2和表3所示)。

以古诗词《池上》的教学为例。教师根据教学目标设计了三个故事:猜诗人、背景创作介绍以及生字故事。故事教学结束后,教师按照上述课堂评价量表进行教学自评和学生评价,发现这三则故事以口头化的语言细致地描述了诗词中的艺术形象,能够帮助学生理解诗词文本内容并领悟其中蕴含的思想情感。通过故事的引导,学生可以更快、更准确地把握诗词的主题,从而更容易记忆诗文内容,实现当堂背诵。这种教学方法有助于学生系统地了解中国古代诗词和重要诗人,培养他们对传统诗词文化的兴趣和理解。

结语

综上所述,古诗词作为语言文化的精致艺术品,传承着独特的文学魅力。在实际教学过程中,教师将诗人的生平事迹、诗人的有趣经历、特定的历史文化知识融入古诗词的故事讲解中,并通过一定的评价标准衡量其实践意义,能够提升古诗词的教学效果,并渗透文化自信教育,从而有助于弘扬中华优秀传统文化。

【参考文献】

[1]丁松青,杨振辉.用故事串起古典诗词课堂

[J].小学语文教学,2019(2):3-5.

[2]王家骏.讲好故事:小学古诗词教学的困境破解[J].语文世界(教师之窗),2023(4):75-77.

[3]王宇.小学语文古诗词教学策略研究[J].新课程教学(电子版),2020(24):96.

[4]马春梅.小学古诗词的教学策略[J].基础教育研究,2020(24):22-24.

[5]叶尚婷.如何利用故事激发学生学习古诗的兴趣[J].课程教育研究,2020(12):101-102.