小学科学学习材料选择的“三性”

作者: 陆慧敏

【摘要】科学课离不开丰富的实验材料,材料既是培养学生科学探究能力的载体,又蕴含着教师的教学思想。小学科学课程的设计应当结合学生不同阶段的年龄特点,倡导生活化的科学实验,让学生在实验探究中培养科学兴趣、提高科学素养。教师应从教学实际出发,选择代表性材料、调控性材料、结构性材料。教学实践表明,科学选择材料,可以帮助学生更好地学习科学,让学生养成主动探究的意识。

【关键词】小学科学;学习材料选择;代表性;调控性;结构性

作者简介:陆慧敏(1990—),女,江苏省如皋市东陈镇东陈小学。

科学教学的根本目的在于帮助学生形成科学认知,这与科学学科核心素养是统一的。对于小学生而言,实验材料很重要。

实验材料是学生完成科学实验的载体,是学生科学认知得以建构的基础。尤其是在核心素养培育的背景下,学生需要亲自动手开展科学实验,亲身经历科学探究的过程。实验材料还是支撑学生开展科学实验的基石。借助实验材料,学生可以认识事物,了解事物的本质,感受科学与生活的联系,体验科学的价值[1]。有了合适的实验材料,科学课堂将会更加丰富,并将能够有效调动学生的探究兴趣,让学生的思维能力在实验中得到良好的锻炼。

教师的教学理念是决定教学行为的关键因素。教师在设计与实施科学教学时,应当让学生真正成为主体,让学生对实验材料进行判断、利用与加工。学生发挥主体作用,有利于他们接受科学知识、发展科学学科素养。

一、选择代表性材料

同一个科学实验可选择的材料是多样的。怎样的材料能促进学生形成更深刻的科学认知呢?在选择可选实验材料时,教师应当考虑以下两点:第一,该材料在实验中是否有用;第二,该材料在使用中是否会造成争议。这样,学生才能在代表性材料的辅助下开展高效的科学实验,从而达到事半功倍的效果。

判断实验材料是否具有代表性,有以下基本原则。第一,看实验材料是否与学生的生活有密切联系。通常情况下,实验材料与学生生活的联系越密切,就越具有代表性。第二,看实验材料是否能够为学生所加工。通常情况下,在学生熟悉的生活材料当中,有些并不容易被加工,不宜成为实验材料。第三,看学生能否对实验材料进行分析与推理。分析与推理是形成科学知识、提高科学认知水平的关键。

以“食物包装上的信息”的教学为例。首先,笔者通过布置课前任务,要求学生收集食物包装。通过分析学生的收集结果,笔者发现如下问题。第一,学生收集到的食物包装品种太多,五花八门。第二,学生收集到的食物包装上包含大量信息,其中大部分与教学无关,可能会对实验探究产生干扰。第三,学生收集到的部分食物包装上没有出现生产厂家和生产日期。针对这些问题,笔者及时调整教学思路,引导学生对包装信息完整的“老爸豆腐干”和包装没有出现生产厂家、生产日期的食物进行观察和对比。在观察、对比及小组讨论中,学生逐渐认识到购买食物时应当及时查看生产厂家、生产日期等必要信息。

其次,笔者为学生提供真空食物包装袋、透明食物包装袋、不透明食物包装袋等选择性材料,引导学生思考以下问题:“食物为什么会有这么多种不同的包装呢?我们从食物包装上能获得哪些信息呢?一般的食物包装上有哪些信息呢?”

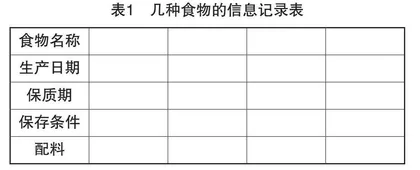

再次,笔者引导学生列表记录几种食物的信息(如表1所示)。

最后,笔者引导学生根据表1,观察保质期最短和最长的两种食物,比较这两种食物的特点、包装、保存条件、配料,从而分析是什么因素让这两种食物的保质期有如此差别。

在这一教学过程中,笔者让学生对包装信息完整的“老爸豆腐干”和包装没有出现生产厂家、生产日期的食品进行观察和对比,实际上是在有意识地引导学生将注意力集中到与科学实验相关的内容上来。这样,学生能够有意识地在锁定实验目标的基础上,对所拥有的材料进行充分加工。此外,笔者让学生列表记录几种食物的信息,实际上是在有意识地引导学生通过阅读食物包装上的信息,了解食物的原料组成、营养成分、保存方法、保质期,从而为学生选择食物提供帮助。

又以“压缩空气”的教学为例。笔者组织学生开展实验,用注射器抽进空气,然后用橡皮堵住注射器管口,将活塞下压,记录观察结果,从而感受“空气被压缩”。在实验的过程中,有的学生猜测被压缩的空气可能会跑到橡皮里。笔者花费不少时间解释,也未能让学生理解空气占据空间的原理。

在课后,笔者进行深刻的反思,认为实验出现问题的原因可能在材料的选择上。此外,笔者还发现学生在学习科学知识的过程中,善于想象、敢于推理,尽管他们的生活经验和知识基础有限,导致他们的猜想与推理并不一定正确,但这恰是学生在学习科学知识过程中表现出来的合理“前概念”。对于这些“前概念”,笔者特别重视。在这种情况下,实验材料的选择就需要强调引导学生将注意力集中到所探究的问题上,而不是让学生过于发散思维。这样,科学教学的效率就会显著提高。

于是,在下一堂实验课上,笔者直接将注射器的针头用焊锡堵住。通过这样的改进,学生在观察实验现象时,就不会产生“被压缩的空气可能会跑到橡皮里”这样的想法。

笔者进一步分析发现,当改进实验材料后,学生更多地将注意力放在空气体积的变化上,实验教学的效果得以提升。可见,在实验材料的选择上,教师要立足科学概念,通过材料来激发学生的科学探究欲望,帮助学生减少科学探究的阻碍。

二、选择调控性材料

应用调控性强的实验材料,可以让学生有效联系已学知识,调动学生进一步学习的积极性。实验材料的调控性,是指教师可以通过实验材料调控学生的兴趣、探究动力、发现问题的能力、分析问题的能力、解决问题的能力等。当实验材料与教师的教学具有很高的契合度时,教师就可以充分利用材料来调控学生的科学实验进程,从而让实验材料的调控性发挥作用。在选择实验材料时,教师要合理使用调控性材料,将学生的探究积极性调动起来,推动学生积极发现问题、寻求解决问题的方法,促进学生深度学习[2]。

以“土壤中有什么”的教学为例。笔者充分利用材料的调控性引导学生开展实验,并引导学生完成“土壤观察记录表”(如表2所示)。

首先,笔者引导学生在校园里挖一块土壤,并用容器装好,将土壤带回教室。有的学生发现,土壤是有气味的;有的学生看见了土壤中的小草和小虫;还有的学生发现土壤摸起来湿湿的。

其次,笔者引导学生把土壤倒在一张白纸上,先用肉眼观察土壤,再借助放大镜进行观察。

再次,笔者引导学生把土壤晾干、捻碎,用牙签把土壤颗粒分开,借助放大镜仔细观察土壤颗粒的大小。

最后,笔者引导学生把水倒进盛有土壤的容器里,用小棒搅拌后静置,观察、记录土壤的变化。在实验的过程中,有的学生发现土壤中有许多小石子和沙,有的学生发现搅拌土壤会产生气泡,还有的学生发现土壤静置后会产生分层。根据观察和实验,学生认识到土壤是沙、小石子、黏土、腐殖质、水和空气等物质的混合物。

在上述教学案例中,笔者引导学生先观察土壤,再利用牙签把土壤颗粒分开,最后倒水改变土壤的干湿程度,这不仅是对实验材料的有效调控,还是对实验进程的有效调控。借助土壤这一材料的调控性,笔者能够充分把握课堂的进程,在培养学生探究能力的同时,有效推动学生科学素养的发展,取得较好的实验教学效果。

三、选择结构性材料

材料的准备、选择与应用,无疑是生成高效科学课堂的关键[3]。此外,生成高效科学课堂还有一个重要的前提,即实验材料的结构性。具有结构性的实验材料在被使用期间,能够帮助实验者揭示一定的自然现象或某种自然规律。从这一角度来看,具有结构性的材料,能够帮助学生建立事物之间的联系,有效发展学生的科学思维。有时,部分教师为了保持学生在课堂上的探究兴趣,可能会忽视实验材料的结构性。因此,在选择科学实验材料的过程中,教师要充分分析材料的结构,让材料发挥作用。通过教师的选择,材料能够在相互作用下呈现不同的实验效果,从而引导学生发现问题、探究问题。

以“比较水的多少”的教学为例。笔者发现,学生的思维具有局限性,他们普遍只根据水位的高度来比较水的多少,并未考虑到盛水容器的大小等其他变量。对此,笔者组织学生开展如下实验。

首先,笔者为学生发放不同大小的杯子、笔等材料。其次,笔者引导学生猜想这些杯子的盛水量。再次,笔者引导学生利用这些结构性材料开展实验。有的学生用一个小杯作为衡量的标准,看大小不同的杯子分别能装满几小杯水,从而比较水的多少;有的学生自制刻度杯比较水的多少。最后,学生通过实验发现,比较水的多少不能只看水位高度。

分析上述教学案例可以发现,选择具有结构性的材料开展科学实验,能够让学生在完成实验的过程中透过科学现象看到科学本质,从而帮助学生培养良好的科学素养。

结语

综上所述,在小学科学教学中,科学实验材料的选择与利用很重要。从提高科学学科教学质量的角度来看,教师要借助生活中常见的材料,引导学生观察、比较、思考和分析,既要帮助学生了解生活中常见材料的基本特征,又要帮助学生掌握科学研究的方法,让学生学会利用材料提升科学素养[4]。

【参考文献】

[1]李权.选用合适材料提高小学科学实验学习的有效性[J].小学科学(教师版),2018(3):26.

[2]朱春燕.小学科学“结构性实验材料”促进深度学习的研究[J].学苑教育,2023(14):39-41.

[3]徐增良.巧用生活材料凸显生命课堂:小学科学学习材料的有效制作[J].小学科学(教师论坛),2012(1):38.

[4]颜世萍.为小学低年级学生的科学学习搭建脚手架:教科版《科学》二上《不同材料的餐具》一课的教学实录[J].江苏教育,2021(9):57-62.