课标为本,衔接为重,多形式,促发展

作者: 何丽娜

【摘要】近年来,小古文作为传统文化的重要组成部分备受人们关注。统编版教材中,小古文的比重明显增加。但在实际教学中,部分学生“谈古色变”,对小古文缺乏学习兴趣,不具备学习小古文的能力。

同时,部分教师在小学与初中两个阶段的小古文教学中存在明显脱节情况。文章立足“小初衔接”,从“读·

补·演”“学·思·悟”“类·迁·延”等多种形式出发,论述激发学生学习兴趣、提高学生小古文学习能力的有效策略。

【关键词】小古文;小初衔接;学习能力;教学策略

【基金项目】本文系福建省厦门市集美区教育科学“十四五”规划2022年度课题“小初衔接背景下学生小古文学习能力提升的策略研究”(课题编号:22070)的研究成果。

作者简介:何丽娜(1990—),女,福建省厦门市集美区西滨小学。

“小古文”一词是李振村先生提出的,他认为小古文是指篇幅短小,内容上浅显易懂、语言上质朴有趣的文言文。之后,朱文君老师开创小古文课程,对其概念进行了界定,认为小古文严格意义上来讲就是文言文,但是从认知层面来说,它是适合儿童阅读的、浅显易懂、篇幅短小的文言文。《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出“能借助工具书阅读浅易文言文”[1]。

这里所说的“浅易文言文”通常就是指“小古文”。

“小初衔接”指小学衔接初中,即小学高年级和初中低年级的教学衔接。《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出要“加强学段衔接”,“依据学生从小学到初中在认知、情感、社会性等方面的发展,合理安排不同学段内容,体现学习目标的连续性和进阶性”。衔接是一种有序的组织,目的是缩小不同学习层次之间的差距,使学习者能够顺利地从一个学习阶梯过渡到另一个学习阶梯。笔者认为“衔接”就是通过针对性的教学实践提升学生的自主学习能力,让学生从学习内容、学习难度、学习方法等方面适应学段变化,培养自主学习能力,实现两个学段的衔接。

统编版教材中小古文的数量增加,体现了新课程对学生古文能力的重视。语文教师需要重视学生古文学习能力的培养,采用切实有效的教学策略,帮助学生培养小古文阅读习惯,增大阅读量,培养自主学习古文的能力,从课内走向课外,稳步提高学生小古文的学习、鉴赏能力。

一、转变观念,树立衔接意识

教师是学生学习的重要引导者,是课堂的组织者。教师首先应转变自己的观念,树立衔接的意识,以整体观引领日常的教育教学活动。

(一)重视课程目标的衔接

教师应关注新课标中对两个学段的古文学习目标的阐述,找出小学与初中小古文学习要求和目标的差异,寻找衔接点[2]。例如,小学阶段主要针对文言诵读与词句理解,对于作品内容停留在“体味”层面:第二学段提出“诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,展开想象,领悟诗文大意”;第三学段提出“推想课文中有关词句的意思,辨别词语的感情色彩”“想象诗歌描绘的情境,体会作品的情感”“注意通过语调、韵律、节奏等体味作品的内容和情感”。初中阶段更多地关注学生在小古文学习中的理解和感受,如“诵读古代诗词,阅读浅易文言文,能借助注释和工具书理解基本内容。注重积累、感悟和运用,提升自己的欣赏品味”,并要求学生能“随文学习基本的词汇、语法知识,理解课文中的语言难点”。

(二)重视教材内容的衔接

小学阶段的小古文篇目较少,初中则数目增多且篇幅变长。教师要对小初阶段的教材内容做到心中有数,研究教材中小古文篇目编排的规律性、连贯性、一致性,寻找内容衔接的“适配点”,经过多角度的迁移、拓展,为学生学习小古文扫清障碍。

(三)重视教学方法的衔接

培养学生学习兴趣、良好学习习惯要一以贯之。例如,小古文以“诵读”作为主要学习方式,要从“据意断音”到“据意断句”再到“熟读成诵”,最后到“诵中感知”。教师通过反复、多形式的诵读,培养学生良好的语感,逐步提高诵读要求,慢慢缩小学段之间的差异,切实引导学生掌握学习小古文的方法。

二、多种形式,激发学习兴趣

(一)读·补·演,感古文意趣

小古文学习,要引导学生克服畏难情绪,感受小古文的趣味,激发学生对小古文的学习兴趣。一是多种形式的反复诵读,使学生在诵读中实现“读通读顺—读懂文义—读出思想和情感”的阶梯式上升。除了传统教学中的师生合作读、分角色读、小组竞读、打拍子读、加动作读等,教师可以在教学中引入音频、视频,创造真实的情境,让学生入情入境,感受文言文的意趣。例如,在《伯牙鼓琴》的教学中,教师以古筝曲《高山流水》作为背景音乐,以动画形式展示伯牙和子期的相遇、相知过程,创设故事情境。再次诵读时,学生能进一步代入情感,更深入地理解文章的含义。

二是多种角度的填补,使学生理解关键词句和文章思想。教师可以补充字形溯源,帮助学生理解重要字的字形与字义。例如,《囊萤夜读》中的“囊”字除了字形易错,在文中还有名词用作动词的特殊含义,通过字源展示及图片补充,可以加深学生的印象。同时,教师可以补充作者生平及文章的写作背景,拉近文本人物与学生之间的距离,让学生更好地融入人物情感。例如,在《书戴嵩画牛》中,通过补充作者苏轼的人物简介及作品由来,能让学生对《牛》这幅画形成更深刻的认识,由此与苏轼常写的“题跋”相对比,感受作者所表达的中心思想。

三是多样化的故事表演,让学生在理解小古文的基础上,生动地展示故事情节,展现人物内心想法,更深刻地理解文本的中心思想。如《王戎不取道旁李》中,学生扮演“诸儿”与“王戎”进行对话,深入了解王戎的思维过程,理解人物的聪慧;《自相矛盾》中,学生扮演楚人“鬻”矛和盾的过程,夸张地“誉”矛之利、盾之坚,在潜移默化中理解文中的重点字词;《杨氏之子》中,学生还原杨氏子与孔君平之间的对话,生动演绎杨氏子的动作和神态,使一个机智、聪明的小儿形象生动地展示出来。

(二)学·思·悟,品古文涵蕴

一是“学”字词及语法知识,突破文本词句段难点。对于学生来说,小古文学习的难点在于“以字为词,用法多变”,词语用法与现代汉语大相径庭。在小古文的理解上,学生不仅要关注个别字的古今异同,还要注重整体的理解,使小古文中的“字”能从抽象的符号变成具象的内容,举一反三。从三年级第一篇文言文开始,教师就要有意识地培养学生“标记”重点字词的习惯,包括通假字、古今异义字、虚实词等,并有意识地归纳字词及常用语法知识点,时时温习,做到熟能生巧。例如,《司马光》一文“群儿戏于庭”中的“于”表示“在”,后接地点,与《精卫填海》一文“以湮于东海”中的“于”意思相同。而“霜叶红于二月花”“重于泰山,轻于鸿毛”中的“于”则表示比较。教师在课堂上要引导学生对比已学的知识,帮助学生积累常用虚实词的字义与用法,这也能为初中学习打好基础,利于二者的衔接。

二是“思”学习方法的运用,让衔接从内容走向方法。教材中的小古文并不是以古文单元的形式呈现,而是编排在不同的单元中,承载着单元教学的目标和要求。因此,除了让学生理解小古文本身,教师还要关注学生学习方法的习得与运用,以便拓展到其他古文的学习中。例如,《两小儿辩日》是部编版教材六年级下册第五单元中的一篇小古文,单元阅读要素中要求“体会用具体事例说明观点的方法”。在该课文的教学中,教师应该引导学生关注课后思考题,学会用列图表或思维导图的形式罗列两小儿的观点、所用事例和思考角度,让学生从关注文本内容走向关注学习古文的方法。

三是“悟”文本内涵及思想,联系生活实际促进思维发展[3]。教材选编的小古文基本上都是人物故事,教师在教学时要避免把文中的人物精神、品质或者内涵哲理生硬地灌输给学生,而应该让学生根据自己的生活实际进行反思、总结,促进学生深层思维的发展。例如,教师可提问:“《铁杵成针》中,李白面对困难决定放弃,却又被老媪坚持不懈的品质感化,令你想到了自己的什么经历?《学弈》中两个截然不同的学生,在你身边是否也存在,你从中得到什么启发?《两小儿辩日》里,两小儿说的话都有自己的道理,结合自己的学习经验,你能得出什么不同的结论?”教师运用开放性的问题,引导学生结合自己的生活实际去谈感受,更能促进学生思维的发展,也更贴近第四学段中“结合生活实际和阅读材料,阐述自己的感悟和观点”的要求。

(三)类·迁·延,拓古文素养

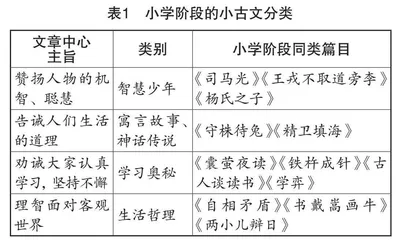

首先,教师可以按照内容、题材或中心主旨,尝试对小学阶段的小古文进行归类(见表1)。

归类是为迁移做准备。在教学中,同类型的小古文可以成为相互迁移、联系的文本,形成统一的教学链。例如,在《铁杵成针》中感悟故事内核、总结道理时,教师让学生回忆学过的小古文中是否有类似的人物与道理,联系《囊萤夜读》中“以夜继日”“恭勤不倦”的车胤去理解文本,降低学习难度,加深学生印象。学生再将故事道理迁移到自己的生活实际中,提出自己的启发,这便是教育的目的:从学中来,迁移到生活中去。

最后,教师进行拓展、延伸,以一带多。

1.以一词带一片:拓展特别、特殊的虚实词。例如《学弈》中出现了7个“之”字,可以系统讲解“之”字的几种用法。

2.以一篇带一本:拓展出自同本书的作品。例如《古人谈读书》第一部分出自《论语》,可与《两小儿辩日》联系拓展,让学生学习孔子的事迹及其教育主张,再拓展初中《论语十二章》,让学生进一步认识孔子。

3.以一文带一组:拓展同类主旨思想的文本。除了拓展表1中小学阶段内的同类文本,还可以拓展课外文章,例如寓言故事可拓展《南辕北辙》,并介绍古代收录寓言较多的作品如《列子》《吕氏春秋》;阐述学习道理的可拓展《诫子书》《孙权劝学》等。值得注意的是,拓展、延伸并不是“提前学”,教师不能把“衔接”理解为超前学习初中文本,而是要抓住小古文中可“放大”的点进行拓展,抓住“契合点”进行提升,使学生在阅读量的积累和深层主旨的感悟中不断提高古文素养。

三、总结评价,重视素养发展

学生是学习的主体,所有的“教”都是为了促进学生的“学”。新课标中虽没有对学生“小古文核心素养”提出明确界定,但是将其融入语文核心素养中去理解,可得出如下要求:能通过小古文的系统学习,获得对祖国优秀传统文化的认同感和归属感;能主动积累、梳理、整合文言知识,具有良好的文言语感,形成阅读、分析、鉴赏文言文的能力;能欣赏优秀的文言作品,具备美的感受。

评价是检验学生学习成果与素养发展层次的重要手段。新课标中第五部分“学业质量”中明确提出学生在学段结束时应达到的核心素养水平,并指出“四个学段的语文课程学业质量标准之间相互衔接,体现学生核心素养发展的进阶”。基于此,教师可以从以下几个方面进行总结评价。

一是对学生文言词汇、古文背诵篇目掌握程度的评价。例如,新课标要求第二学段背诵优秀诗文50篇(段),第三学段60篇(段),第四学段需要达到80篇(段)。这一层面的评价较为基础、简单,通过学生的背诵、默写即可了解学生达到的水平。

二是对学生文言语感和文言审美的评价。这一层面重点考查学生对文本的细致阅读,是否能依靠多种方式对文本有基本的理解,并且对文中的人物形象和中心主旨谈自己的看法。教师可在课堂和课后练习中设置思考题,检测学生这一层级能力的养成。

三是对学生文言作品的品析、鉴赏评价。是否有自己个性化的理解,能否对作品中语言的运用、情感的表达有较清晰的感知,并能通过一定方式表达自己的独特体验,例如能用思维导图、手抄报等形式记录自己的阅读经验与感受,享受学习小古文的经过。

学生在教师构建的小古文学习、积累的实践过程中,能运用自己的语言、知识、能力去解决问题,这个过程体现出来的思维品质与能力素养,才是教学最终的追求。教师只有通过持续不断的研究、有衔接性的视野、有针对性的指导、有目的性的训练,才能最终助力学生小古文核心素养的养成。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]宋红玲.中小学文言文教学衔接价值探究[J].安徽教育科研,2023(14):115-117.

[3]钟雪.统编版小学语文教材文言课文教学的优化策略研究[D].成都:成都大学,2021.