秉持相对观念 提升活动导学质效

作者: 阎晓林

【摘要】教师的导学效果直接影响课堂教学效果。在小学数学教学中,面对动态的知识生成课堂,教师需要秉持相对观念,基于学生已知经验、思考时空、思维特点、认知冲突、建模思想五个维度,巧妙地站在小学数学课堂教学的详略、动静、先后、对错、异同的立场,通过智慧导学激活课堂,提高小学数学教学质效。

【关键词】小学数学;相对观念;活动导学

作者简介:阎晓林(1981—),女,如皋经济技术开发区黄蒲小学。

相对观念认为一切都是相对的,不是绝对的,强调可变、多样、灵活。在相对观念下,教师要基于教学目标,结合学生已有的认知水平,进行多元的活动导学,并通过学生的反馈,有针对性调整活动过程,从而达成教学目标。有效的活动导学能够保障课堂教学的效果。参照新课标“限时讲授、合作学习、踊跃展示”的课堂评价标准,可知在有效的课堂上,学生是课堂真正的主人,应拥有更多展示自我、凸显个性的机会,从而在宽松、民主的氛围中由学会转向会学、享学,由知识接受转向自主交流、展示感悟。但在一些传统的数学课堂中,教学活动形式千篇一律,学生机械学习;活动过程嘈杂混乱,学生无法深入思考问题;教师或者干预过度,或者过于放任;等等。基于此,笔者认为教师应基于相对观念有效进行活动导学,提高学生参与课堂活动的积极性,从而提升课堂教学质量。接下来,笔者结合数学课堂教学实践,从相对观念出发,立足课堂活动导学,分析提升数学课堂活动效果的策略。

一、详略得当,基于已知经验的导学

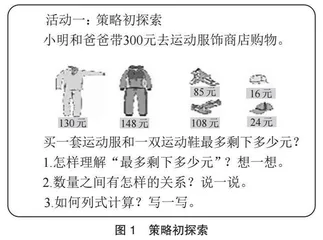

新课标指出,数学教学活动必须建立在学生认识发展水平和已有知识经验的基础上。以苏教版数学三年级下册的“解决问题的策略”的教学为例,本章的教学重点是让学生掌握“从问题想起”的策略。因为学生在三年级上册已经学过“从条件想起”的策略,并形成了用此策略解决相应问题的意识和能力,所以笔者在激活学生此经验的基础上,围绕如何“从问题想起”设计了第一个教学活动(如图1)。

对学生而言,从“从条件想起”到“从问题想起”是一次认知的飞跃。因此,活动设计要有探究的深度和一定的难度,但其内容跨度又不能太大。首先,笔者引导学生通过对问题中“最多”的分析,意识到运动服和运动鞋都应选择最便宜的购买;其次,引导学生说清数量关系“最多剩下多少元=带去的300元-用去的钱数”,明确“用去的钱数”是解决问题的关键;最后,让学生根据数量关系正确列式并计算。在策略初探索中,学生在经历“独立思考—合作探究—展示交流—自我完善”的过程中,关注细节,深入思考,并画出树形图将思考过程整理出来(如图2),从而透彻理解问题,对“从问题想起”的策略形成较为完整的认知。

在活动一的基础上,笔者顺势设计第二个活动(如图3),引导学生思维的进阶。

有了活动一积累的经验,学生在活动二中能够较为顺利地分析并解答“最少找回多少元”的问题。因此,笔者省略了小组内合作交流探究的环节,直接让学生根据活动单的引导独立解决问题,再与同学进行交流。活动二开展过程较为简单,节奏较快。

总之,导学时,教师要善于从学生已有的知识经验出发,多给学生提供数学实践活动和交流的机会,但要注意对每个活动环节不应“均衡用力”,而应“轻重有别”,即针对不同的活动目标,活动环节应时而详细,时而简略,从而使课堂实效最大化。

二、动静相衬,基于思考时空的导学

学生学有所乐的关键,就在于课堂的“动静相衬”。“动”即师生互动、生生互动、游戏促“动”、实践需“动”等。钟启泉等指出,在课堂教学中,课堂互动需要激活参与课堂教学的各个要素,使之围绕总的教育教学目标,彼此之间形成良性的交互作用[1]。“静”即静则学,学则思,静思结合,促进学生多角度、全方位思考。要注意,学生的安静是“静”的表象,学生思维高速运转、思维活跃才是“静”的本质[2]。

例如,在教授苏教版数学六年级下册的“比例”时,笔者在课前抓拍班级上一名学生的背影,并将照片放入教室一体机桌面文档中。上课时,笔者出示照片,并问:“同学们,你们认识他吗?你们能把他的照片进行放大或缩小吗?”这样的导入激起了学生的学习兴趣,在猜测出照片上的同学后,学生尝试操作演示,结果出现了四种不同的操作方法。其一,只将长拉长;其二,只将宽拉宽;其三,将长和宽拉长不同的倍数;其四,将长和宽放大相同的倍数。随着不同方法的展示,学生直观看到图片的各种变形。笔者引导学生思考怎样操作才能让图片按照原来的比例放大或缩小?学生通过思考,明白需要将图片的长和宽按照相同的比例放大或缩小才可以。就这样,笔者通过一个操作简易又新鲜的活动让学生“动”起来,充分调动学生学习的积极性,使得学生跃跃欲试,兴趣盎然,课堂气氛活跃。

心理学告诉我们,如果人脑兴奋点因外界不同的刺激而不断转移,人就不易产生疲惫;反之,如果持续受到相同的刺激,人脑的兴奋度就会降低,直至消失。可见,教师在开展“动”的活动后,如果还继续提供能引起学生快速达到兴奋点的活动,那么会容易让学生产生疲劳,难以保持注意力。基于此,笔者接着设计了需要学生静下心来深入思考的活动(如图4)。

在活动单的引导下,学生由刚才的“动若脱兔”转变成“静若处子”,静静地写,默默地读,深深地思考,轻轻地说。经过一段时间独立的静思环节,学生才能在交流环节厚积薄发,深度交流。

总之,课堂动静有序,才能使教学活动既有节奏,又有乐趣,才能充分调动学生思维的积极性,让学生学有所乐,乐而再学,从而真正发生有效的学习。

三、先后有序,基于思维特点的导学

数学是一门逻辑性强、蕴藏丰富思维因素的学科。教师在教学前,应该用数学思维深入分析教材,挖掘教学素材,设计符合学生思维发展特点、体现数学思维活动的课堂导学环节,让学生在实践与体验中逐步产生、 形成并学会运用数学思维[3]。

例如,在教授苏教版数学五年级下册的“圆”时,教师先让学生自己画圆,在学生学会用圆规画圆并认识圆心、半径、直径的基础上,设计活动(如图5),引导学生通过实践操作认识同一个圆中直径和半径的关系,进一步了解圆的特征。

根据活动要求,学生先是拿起圆形纸片操作一番,再去想问题,结果发现一开始的折、量、比、画并不能得出“想一想”中所有问题的答案,于是不得不又回过头重新折、重新量、重新比……,如此操作耗时长,从而降低了学生学习的热情。于是,笔者改进了此活动环节,将需要思考的问题前移,让学生有目的地去操作、探索与发现(如图6)。

在此活动中,学生的猜想在操作实践中得到验证,即使思考不全面,也能在交流补充中得到完善。如此,学生不仅能收获知识,还能产生成就感,学习效率明显提高。因此,在课堂教学中,教师要注意根据学生的思维特点考虑活动的先后顺序、合理衔接,从而充分调动学生的学习热情,使教学事半功倍。

四、对错辨析,基于认知冲突的导学

强烈的认知冲突不仅会引起学生的思维碰撞,还会激起学生强烈的学习需求,使学生形成乐于学习、主动探究的态度。因此,教师可以设置有“陷阱”的题目,让学生在探讨中出现认知冲突,从而进入深度学习。比如,在苏教版数学六年级上册的“百分数”教学中,教师出示一道思考题,如图7所示。

教师让学生自主思考这道题。短暂的静默思考后,有的学生列出算式 - ,并解释:“结合题意,女生增加的6人相当于田径队总人数的 - ,所以用6÷( - )算出田径队的总人数,然后用总人数× =现在田径队女生的人数。”该学生的想法得到大部分同学的认可。突然,一个声音响起:“不对!单位‘1’不同!”一石激起千层浪,学生出现了认知上的冲突,不由自主地重新读题、思考、计算,从小心翼翼地讨论到异常激动地辩论,最终达成了共识。

生1:我发现这种方法是错误的,如果按照这种思路将原来的总人数看作单位“1”,用6÷( - )计算出原来的总人数为54人,那现在田径队的总人数就是54+6=60人,显然求现在田径队的女生人数用60×是无法计算的。

生2:我同意生1的想法,用计算结果反过来进行验证。题目中两个单位“1”是不一样的,对应的是田径队原有的人数,对应的是田径队现有的人数,不同单位“1”对应的分率怎么能相减呢?

生3:我们刚才的列式忽视了田径队的总人数随女生人数的增加而发生变化。

师:既然单位“1”的量发生了变化,那有没有哪个量是不变的?我们应该怎样利用这个不变的量来解决问题?

生4:女生的人数变化,总人数也发生了变化,但是男生人数始终不变。

生5:因为男生人数是不变的,所以我们可以将单位“1”转化为男生人数。因为女生人数原来占,那么女生人数原来就相当于男生人数的;因为现在女生人数占,那么女生人数现在相当于男生人数的;又因为单位“1”都是男生人数,所以设男生人数为x人,根据关系式“现在女生人数-原来女生人数=6人”,可以列方程求出男生人数,最后求出女生现有的人数。(如图8)

生6:我们还可设原来田径队的人数为x人,根据男生人数不变,可以列方程(1 - )x=(x+6)×(1- )求出原来田径队有30人,再根据(30+6)×=16人,求出现在田径队女生的人数。

生7:根据“总分关系”,从“按比例分配”的角度,我们分别将问题中女生与总人数的关系比1∶3和4∶9转化为男生与总人数的关系比2∶3和5∶9。因为男生人数不变,于是进行二次转化,使男生人数对应的份数变得相同,所以男生与总人数的关系比变成10∶15和10∶18,再通过总人数的份数差与增加6名女生之间的对应关系,求出现在女生的人数。(如图9)

师:我为同学们的深入思考、清楚表达而点赞。解决这个问题的关键点是什么?就是将单位“1”由变化的量转化为不变的量。

课堂因学生的深度学习而精彩。教师应该引导学生在变与不变、同与不同中探索知识的内在联系[4]。导学过程中,教师于适时处提问,在对错关键处点拨,能更好地激发学生的策略意识,引发学生认知上的冲突,促使学生主动积极地进行知识建构,从而形成深度教学课堂。

五、异同对比,基于建模思想的导学

新课标强调数学知识之间的联系性和整体性,要求教师教学能将知识点串联起来,使之形成完整的体系,注重知识的前后衔接和整体结构,避免出现碎片化教学。因此,教师可以着眼于“异同”对比,引导学生应用数学建模思想,结合数学知识的内在规律,进行假设、分析、推理和预测,然后搭建数学结构,将抽象的问题总结成直观的数学模型,最终顺利实现教学目标[5]。

以苏教版三年级数学下册“解决问题的策略”为例。课始先复习“从条件想起”的内容,激发学生已有经验;然后教授第27页的活动一和第29页的活动二,让学生基本能使用“从问题想起”的策略解决相应的实际问题。在此基础上,引导学生结合课堂反馈练习,进行对比思考:“你们觉得‘从条件想起’和‘从问题想起’两种策略的异同点是什么?”同时,给学生提供空白树形图(如图10),帮助学生将比较的结果直观化、层次化。学生在对比概括中真正理解两种策略的基本思考方法,并提炼出可操作的解决问题的模型,最后进行迁移运用。

在教学中,教师要善于引导学生在异同对比中建立模型,用理性认识支撑感性认识,从而形成应用数学模型探索和解决问题的良好习惯,使数学学习真正成为素养积淀的过程。

结语

数学知识是有趣的,数学课堂也该是灵动的、有深度的。面对不同的教学内容、有差异的学生、动态变化的课堂,教师的导学直接影响着教学效果。因此,课堂上教师需要充分发挥教学智慧,秉持相对观念,以有趣的教学方法激活学生的潜力,促使学生的深度学习真正发生。

【参考文献】

[1]钟启泉,汪霞,王文静.课程与教学论[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[2]王晓燕.在“静”界中体会数学之美[J].现代教育,2020(2):61.

[3]朱红霞.数学思维在小学数学中有效渗透的策略[J].中小学班主任,2024(20):89-91.

[4]陈阳.认知冲突背景下的小学数学深度学习探索[J].数学学习与研究,2023(4):110-112.

[5]赵彦梅.数学建模思想在小学数学教学中的应用[J].山西教育(教学),2024(8):20-21.