以“思政+X”跨学科主题学习培育核心素养

作者: 王淼 姚义桥

【摘要】《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》要求教师基于发展学生核心素养,探索跨学科主题学习,从而强化学科间的联系,加强课程的综合性及实践性。在此背景下,初中道德与法治课程应重视实施跨学科主题学习活动,促进学生在融合学习中培育核心素养。文章借助大运河文化资源,创设乡土生活情境,开展初中“思政+X”跨学科主题教学,引导学生深化理解公民的权利和义务,厚植家国情怀。

【关键词】大运河文化;跨学科学习;课程思政;核心素养

【基金项目】本文系全国教育科学“十四五”规划2022年度教育部重点课题“运河思政:跨学科协同育人实践探索”(课题编号:DHA220505)、扬州市教育科学“十四五”规划2022年度课题“运河思政:跨学科教学活动协同教学探索”(课题编号:2022/S/009)及2022年度江苏省教育科学规划课题“指向高阶思维的初中道德与法治辩论式教学案例研究”(课题编号:B/2022/03/155)的阶段性研究成果之一。

作者简介:王淼(1985—),女,江苏省扬州市邗江区陈俊学校。

姚义桥(1970—),男,江苏省扬州市邗江区美琪学校。

中国大运河是世界上开凿最早、里程最长、规模最大的人工运河,更是中华民族悠久历史和灿烂文化的生动见证[1]。为深入贯彻习近平总书记关于文化保护与传承的重要指示精神,用好大运河文化资源,笔者开展初中“思政+X”跨学科主题教学“法‘河’我同行”,努力让文物“活”起来,让历史“说”出来,让文化“动”起来,发展学生法治观念等核心素养[2]。

一、课前准备—设计综合实践活动任务

(一)任务一:实地调研,小组探究大运河文化的魅力

1.学生根据自己的兴趣、特长等,自主成立“母亲河探寻组”“发展挑战解码组”和“保护行动策划组”三个调研小组,教师注意协调各组人数。

2.各小组成员合理分工,共同商量实地调研主题与计划。

3.在调研过程中,各小组及时讨论、调整计划,确保调研有深度、有实效。

4.各小组调研后汇总整理信息,撰写调研报告。

(二)任务二:收集整理保护大运河的条款

1.利用网络平台搜索有关保护大运河的法律法规、政策文件及地方性条例。

2.将以上信息按主题、效力层级分类。

3.邀请法律工作者解读以上条款,特别是关键处,以明确保护责任、所禁止的行为及违法犯罪的危害与后果。

(三)任务三:模拟法庭—扬州非遗“黄珏老鹅”代表性传承人之争

1.搜集扬州非遗“黄珏老鹅”代表性传承人之争这一真实案例,了解背景、争议焦点、相关法规等。

2.邀请法律工作者或有经验的教师编写模拟法庭剧本。

3.本着自愿原则,在全班或年级遴选审判长、原告、被告、律师等角色。

4.组织成员熟悉模拟法庭剧本,包括双方陈述、证据展示、法庭辩论、法庭教育等环节,尽量脱稿。

5.组织排演,邀请人民法院工作者专业科学指导。

设计意图:以保护大运河“非遗”文化为主题,引领学生走出学校小课堂,走进社会实践大课堂;选用乡土热点创设问题情境,激发学生自主合作探究的动力;通过学用自然科学、法学、统计学等多学科知识,培养综合能力,增强学生公共参与意识、社会责任感,培养学生亲社会的行为。

二、教学设计思路

(一)学习目标

通过设置扬州“因河而生、因河而困、因河重生”等问题情境,引导学生探究“河”与“城”的关系,使学生认识到大运河的宝贵价值,增强文化自信,培养政治认同、责任意识的核心素养;通过开展模拟法庭,演绎“扬州非遗‘黄珏老鹅’代表性传承人之争”这一真实案例,培养法治观念的核心素养;通过开展辩论“依法治理能否根本解决大运河文化传承保护中遇到的种种问题”,引导学生认识法治在保护文化遗产中的作用与局限,培养批判性思维与科学决策能力。

(二)学习内容

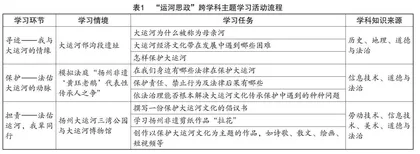

依据学习目标,将本课跨学科主题学习分为三个环节:“寻迹—我与大运河的情缘”“保护—法佑大运河的动脉”“担责—法佑运河,我辈同行”。

(三)学习活动

引导学生在以大运河文化为情境的学习任务驱动下,综合运用多学科知识,开展自主、合作、探究学习(见表1)。

学习环节一:寻迹—我与大运河的情缘

第一小组“母亲河探寻组”分享所收集的资料,展示如下情境。

情境1:因河而生。周敬王三十四年(公元前486年),吴王夫差开邗沟,沟通江淮间水道;在蜀岗上的古邗国旧址筑邗城,是为扬州建城之始。周慎靓王二年(公元前319年),楚怀王重修邗城,改城名“广陵”。

情境2:因河而困。以两幅实景图呈现大运河发展困境:其一,由于城乡建设的迅速扩张,导致大运河沿岸环境污染严重。其二,大运河中货轮繁忙,凸显出大运河前所未有的航运压力。

情境3:因河重生。以实景图展示扬州大运河三湾公园与大运河博物馆的风景,彰显古老的大运河在新时代焕发出新活力。

针对以上三则情境,教师设置三个议题并组织学生讨论。

议题一:大运河为什么被称为母亲河?

教师引导学生仔细思考、组内交流、汇总分享,从而认识到大运河在交通、运输,供水输水、灌溉、排涝、防洪,生态、旅游等方面所起的巨大作用。在此基础上,强调“人从水上来,货从水上来,财从水上来”,从而成就了“天下之盛,扬为首”,成就了扬州三张名片“世界运河之都”“世界美食之都”“东亚文化之都”。

议题二:大运河经济文化带在发展中遇到哪些困难?

教师引导学生观察情境2的两幅实景图,在自主思考、自由交流的基础上,归纳“母亲河”所面临的两大压力(城乡建设压力大、水利航运压力大)。

议题三:怎样保护大运河?

教师引导学生观察情境3的实景图,概括保护大运河要从河水、河道、生态、文化(遗址、文物、非遗)等层面入手。对此,国家采取了积极申遗、依法保护等有力措施。2014年6月22日,在第38届世界遗产大会上,中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目[3]。申遗的目的在于以国际视野、国际规格和标准,保护好大运河,接受国际的指导和监督,扩大国际影响力。通过申遗,促进大运河保护规划的编制完善,以及河段治理、遗产修缮、新的考古发掘等。

设计意图:通过设置“因河而生”“因河而困”“因河重生”三个连贯递进的情境,为学生营造生动的学习场景,促进学生感受、体会、领悟。通过上述三个议题的讨论,激发学生学习兴趣,调动参与积极性,引导学生全面理解大运河的价值和意义,将理论知识与实际案例相融合,增强教学的针对性和实效性,达成教学目标;引入世界遗产大会和国际保护理念,拓宽学生国际视野,使其认识到保护大运河是全人类的共同任务。

学习环节二:保护—法佑大运河的动脉

第二小组“发展挑战解码组”主持本环节活动。

活动一:展示搜集整理的有关大运河文化保护的各项法律法规,如《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国河道管理条例》《大运河遗产保护管理办法》《中华人民共和国环境保护法》等,增强学生法律理解能力、应用能力,为后续实践活动提供法理支撑,为学生在实际生活中保护大运河文化厚植法律基础。

活动二:开展模拟法庭活动“扬州非遗‘黄珏老鹅’代表性传承人之争”,引导学生多角度分析问题并提出解决方案,体验法律在解决矛盾纠纷中的实际应用,从而培养批判性思维和问题解决能力,增强对文化遗产保护重要性的认识,激发责任感和使命感。

活动三:思辨“依法治理能否根本解决大运河文化传承保护中遇到的种种问题”。通过开展课堂辩论,引导学生深入思考法律手段在文化遗产保护中的作用与局限性,让学生认识到综合施策的重要性,培养学生的辩证思维能力、表达能力等。

学习环节三:担责—法佑运河,我辈同行

第三小组“保护行动策划组”主持本环节活动。

活动一:学生撰写一份保护大运河文化的倡议书。这样可以促进学生进一步学习保护大运河文化的相关法规、政策等,让保护行动有法可依,使学生深刻认识到保护文化遗产是每个公民应尽的责任与义务。

活动二:学习扬州非遗剪纸作品“拉花”。这一活动让学生近距离感受到传统技艺的魅力,激发学生学习兴趣;由于活动中融合了劳动教育,因此也加深了学生对劳动价值和意义的理解。

活动三:鼓励学生创新保护大运河文化的宣传方式,突破传统传播样式、媒介。例如,利用诗歌的韵味、散文的自由、绘画的色彩及短视频的精美等,让法治文化等与大运河文化巧妙融合。

三、学习评价

新课标在评价建议中指出:“评价是检验、提升教学质量的重要方式和手段。要充分发挥评价的诊断、激励和改善功能,促进学生发展和改进教师教学。”[4]本课着重考查学生的思维发展程度和核心素养的发展水平,以确保立德树人这一根本教育任务的落实,教师可设计如下教学评价(见表2)。

四、课后拓展延伸

教师对各小组实践探索形成的物质成果,包括倡议书、手抄报、创意海报、精彩视频等进行整合,在全班或学校开展主题展览。

设计意图:通过及时总结并展示主题活动所取得的丰硕成果,为巩固所学、活化知识和跨学科知识的综合运用提供平台;用好课内课外两个课堂,充分彰显学生主体地位,让学生在亲身实践中深入体验、深化理解,在主动探究中提升能力,培育核心素养。

五、教学思考

跨学科主题教学是在实践中不断探索形成的教学方式。适切的主题选择、合理的教学设计、科学的教学组织、教学评一体化等,都会直接影响教学的效果。本课通过组织学生实地调研,开展小组合作,探究大运河的历史变迁,增强了学生对建设美丽家乡的认同感和责任感。

第一,深度融合学科,增强体验参与。教师勇于放手,让学生发表不同的观点,在思维火花的碰撞中深刻理解大运河是一条“流动”的文化长河,是祖先遗留的宝贵遗产,需要我们共同守护与传承。通过学习扬州非遗剪纸作品“拉花”,学生不仅体验了剪纸技艺,享受到创作的乐趣,更领略到优秀传统文化的独特魅力,从而增强文化自信。此外,模拟法庭的沉浸式体验,让学生在角色扮演中直观感受法律的公正与威严。这样,法律与生活、理论与实践得以完美融合,法治教育生动有趣。

第二,发挥思辩特色,提高理性认识。思政课必须致力于价值引领,引导学生在价值冲突中正确判断、选择、力行。本课通过“依法治理能否根本解决大运河文化传承保护中遇到的种种问题”的辩论,引导学生认识到文化传承和保护需要社会各界的共同努力,包括提高公众意识、加强文化教育、完善保护机制等多方面的措施。

第三,优化评价机制,培育核心素养。新课标倡导教学评一体化,旨在全面评估育人成效,发挥评价激励功能,明确未来教学方向。本课巧妙融合隐性评价与显性评价,其中,隐性评价渗透于师生互动、生生交流中,通过观点碰撞与反思来促进学生自我认知与成长;显性评价则渗透于模拟法庭实践中,促进学生进一步理性认识法治的重要性,达成增强法治观念的教学目标。

【参考文献】

[1]吴建华.杭州开发运河文化旅游的对策研究[J].中共杭州市委党校学报,2009(6):9-12.

[2]中共中央党史和文献研究院,中央学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室.习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编[M].北京:中央文献出版社,2023.

[3]李涛.发挥法治在文化遗产保护中的作用:大运河文化遗产地方立法的实证分析[J].人大研究,2023(5):41-46.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.