大单元·情境·问题:核心素养下的初中历史教学设计

作者: 张翠华

【摘要】文章以“对外开放”一课的教学设计为例,依据新课标,整合新教材,确立教学目标;创设教学情境,围绕教学目标开展问题驱动式教学;有效运用多类型史料,借助教具,化繁为简,实现学生历史核心素养的培养目标。

【关键词】对外开放;情境教学;问题教学;核心素养

作者简介:张翠华(1986—),女,江苏省苏州市振吴实验学校。

《义务教育历史课程标准(2022年版)》明确了初中阶段历史课程应“聚焦中国学生发展核心素养,培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力”,同时还提出了唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面的核心素养及义务教育学业质量标准。科学高效的教学设计,是提升课堂效率、落实核心素养培养目标的关键。笔者以部编版历史八年级下册第9课“对外开放”为例,在教学设计中巧妙地融入了大单元教学、情境教学、问题教学和多媒体教学等多种教学方式,以期更好地达成历史核心素养的培养目标。

一、整合内容,确立目标

教学目标不论对于教师,还是学生,都有着举足轻重的作用。对教师而言,教学目标明确了教学方向;对学生而言,教学目标具有导向学习功能,同时也可以对教师传道授业的效果和学生解惑能力的程度进行评价。教学目标“教—学—评”一体的重要功能展露无遗 [1]。

本课教学内容位于八年级下册第三单元“中国特色社会主义道路”的第9课。本单元第7课“伟大的历史转折”提出了改革开放的伟大决策,是改革开放的开端;第8课“经济体制改革”和第9课“对外开放”是对内改革和对外开放的实践;在改革开放的过程中,逐渐形成了第10课“建设中国特色社会主义”。党的十八大以来,中国特色社会主义进入新时代,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想,铸就了伟大的中国梦。伴随着改革开放的推进,中国综合国力的持续增强,第11课“为实现中国梦而努力奋斗”自然而然产生。通过单元知识的提炼和整合,教师不仅能帮助学生将碎片化的知识点建立联系,也能让学生从改革开放到新时代中国特色社会主义思想形成一条清晰的脉络,培养学生的唯物史观。

按照新课标的要求,通过对“对外开放”这一课的学习,学生需要了解经济特区建设、沿海港口城市开放、上海浦东开发开放、加入世界贸易组织等史事,认识邓小平对改革开放所起的重要作用,以及改革开放对社会发展的重大意义和对世界的重要影响。从社会主义理论体系的角度出发,教材内容介绍了对外开放的过程和特点,但是对于为什么要进行对外开放,没有提及,不利于学生全面了解对外开放 [2]。为此,教师可以整合与本课紧密联系的内容。本课导入阶段,笔者展示了电视剧《繁花》的精彩剧照,由镜头引入邓小平南方视察,引发学生思考:“为什么邓小平要南方视察?”“邓小平南方视察了哪些地方?”“为什么邓小平要选择这些城市呢?”同时,笔者适时拓展介绍九年级下册第18课“社会主义的发展与挫折”内容,讲解东欧剧变和苏联解体,让学生了解正是在这样的大背景下,有人对“对外开放”提出了质疑,面对质疑,邓小平南巡讲话,坚定了中国继续走对外开放这条路的坚定步伐。南巡讲话中,邓小平视察了改革开放的排头兵城市。随着邓小平的足迹,笔者带领学生一起重走对外开放之路。

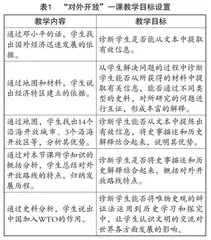

在本课的教学中,笔者巧妙地引入主题式教学,根据课标要求,对教学内容进行有效整合;从教学主题出发,把握重难点,帮助学生对教学内容形成有条理、更全面的认识,从而实现核心素养的培养目标。根据核心素养的目标要求,笔者将本课的教学主题设定为:走向世界。教学目标设置如表1所示。

二、创设情境,问题驱动

学科核心素养是学科育人价值的集中体现。新课标在教学建议中明确指出:“在教学过程的设计中,教师要先设法引领学生在历史情境中展开学习活动。”教师应根据教学目标,结合教学内容,剖析其中的逻辑层次,凝练核心问题,设置多层次、多角度、有梯度的一系列问题,形成递进式的问题链,让问题与思考环环相扣,串联起整个教学过程。问题有助于教师顺利开展教学,加深学生对历史知识的理解,提升学生的历史学习能力,实现培养历史解释能力的目标 [3]。

在本课的教学中,笔者分别采用情境教学和问题驱动两大教学策略:首先将内容问题化,其次将问题情境化。相应地,笔者在教学中设置了两个探究活动。

探究问题一:为什么要进行对外开放?

为了更好地帮助学生找到这个问题的答案,首先,笔者播放了汉代陆上丝绸之路、海上丝绸之路,唐朝鉴真东渡日本,明朝郑和下西洋和鸦片战争的相关图片。通过对图片反映的相关史事的对比,学生得出第一点结论:从西汉时期的对外开放到清朝的闭关锁国,历史的经验告诉我们要吸取闭关锁国的经验教训。其次,笔者展示材料二“世界经济正在向全球化、集团化方向发展,任何国家孤立于世界经济之外,都不可能获得发展……对外开放是时代的潮流,是实现社会主义现代化的必要条件”,让学生得出第二点结论:对外开放是大势所趋,顺应经济全球化的世界潮流。最后,笔者展示材料三:1979年“逃港危机”视频片段。通过视频片段,学生能够理解“逃港危机”的出现是政策出现了问题。既然政策出现了问题,那该怎么办呢?学生得出第三点结论:对外开放是中国进行社会主义现代化建设的现实需要。

探究问题二:中国对外开放路线的特点。

材料四:为什么我考虑深圳开放?因它对着香港;开放珠海,是因为它对着澳门;开放厦门,因为它对着台湾……

—邓小平

材料五:经济特区的管理,在坚持四项基本原则和不损害主权的条件下,可以采取与内地不同的体制和政策,特区主要是实行市场调节。

—《广东、福建两省会议纪要》

材料六:第十八条 凡来往特区的外籍人员……,出入境均简化续,给予方便。

—《广东省经济特区条例》

材料七:(第十三条)特区企业进口生产所必需的机器设备……,免征进口税……(第十四条)特区企业所得税税率为百分之十五。对技术性较高、资金周转周期较长或……的企业,给予特别优惠待遇。

—《广东省经济特区条例》

针对上述材料,笔者提出一系列问题:1.通过地图和材料,找出经济特区及其优势;2.一系列经济政策的本质是什么?3.总结这条对外开放路线的特点;4.我们为什么能够取得对外开放的成功?

设计意图:在教学中适时引入相关历史资料,创设历史情境,提升学生历史学习兴趣,吸引学生主动地阅读史料,深入理解史料;通过层层紧扣的问题,让学生一步步提取材料中的有效信息;多样的史料之间相互印证,最后得出结论。通过史料实证,论证一条从“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放路线。那么,我们的对外开放为什么会取得成功呢?原因在于汲取一系列经验,在部分地区进行试点,并在试点中总结出新的经验,再把对外开放推向全国。通过上述探究活动,笔者引领学生通过历史资料寻找问题的解决方法,用亲身实践证明了“论从史出”的基本原则,用行动告诉学生敢于质疑,勇于实践,也培养了学生史料实证、历史解释的历史学科核心素养 [4]。

三、借助教具,化繁为简

八年级学生的思维模式已经开始从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维,但是他们对部分抽象概念的理解能力还比较薄弱,如果教师只停留在让学生理解历史概念、运用历史知识的浅层学习上,不利于学生对历史知识的深入理解。要想解决这一问题,关键在于如何把抽象的概念转化为直观的、学生易于接收的信息。因此,在历史教学过程中,教师可以借助一些直观的教具,如时间轴、历史大事年表、历史地图、文物模型等。

在学习“对外开放”一课时,笔者引入历史地图,带领学生通过地图获取有效信息,学会自己组织语言进行表达,帮助学生培养空间感;借助时间轴,让学生直观地分清历史事件发生的先后顺序,自然而然地培养学生的时序观念。

(一)对外开放的过程

教师:请同学们在地图上观察最早建立的4个经济特区,它们有哪些优势?(请从人文地理、自然地理、人口因素三个方面考虑)

学生:临近港澳台地区,面对国际市场;处于沿海地区,交通便利;外国人居多,可以吸引外资。

教师:试点取得了很大的成效,并且在试点中总结出了许多新的经验。接下来,怎样进一步扩大对外经济交流呢?1984年,中国开放14个沿海城市,请同学们在地图上观察这些城市,它们有哪些优势?(请从人文地理、自然地理、人口因素三个方面考虑)

学生:港口密集;处于沿海地区;人口密集。

教师:现在我们已经在相当多的试点中获得了对外开放的经验,下面应该如何去做呢?

学生1:将经验推广到全国去。

学生2:时机已经成熟,继续开放重庆、武汉等沿江城市,满洲里等陆地边境城市和昆明、乌鲁木齐等内地省会和自治区首府。随后陆续开放符合条件的内陆市县。

设计意图:通过出示对外开放形势图,能够让学生找出这些城市、地区在地理位置、自然条件和人口因素上的优势,让学生直观地看到对外开放是怎样一步步从经济特区、沿海开放城市、沿海经济开放区,再到内地这样一个发展过程。

(二)对外开放的特点

教师过渡:通过对本节课所学知识的概括分析,总结对外开放路线的特点,至少归纳出历程。

学生:形成了“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局(见图1)。

教师总结:“全方位”是对所有类型国家开放,“多层次”指由“点”到“线”到“面”的开放过程,“宽领域”指经济、文化、科技、教育等领域,不局限于传统的货物贸易领域,但是注意“宽领域”不等于全领域开放,如关于主权、国运的能源、铁路、金融行业等领域没有开放。

设计意图:通过时间轴和地图,引导学生观察得出从“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”这样一个对外开放的过程,综合文字材料,得出对外开放的特点。

结语

在大单元教学模式下,教学目标的设计与落实需要全面考虑教学主题,从大处着眼,从细节入手,丰富教学形式,巧妙设疑,用问题驱动学生思考 [5]。在问题的引领下,学生层层建构知识体系,在既轻松又紧张的学习过程中,顺利解决课堂中的核心问题,提升认识水平,最终落实历史核心素养的培养目标。

【参考文献】

[1]唐海洋.单元整合视野下的初中历史教学探索[J].中学历史教学参考, 2023(8):35-37.

[2]孙丰鑫,梅艳.学科逻辑引领下的高中历史抛锚式教学:以“东晋与南朝”子目教学为例[J].四川教育, 2022(22):23-24.

[3]刘波.全面理解中国的对外开放[J].中学政史地,2023(2):66-68.

[4]刘向阳.历史解释素养的培养策略初探[J].教学与管理, 2020(15):115-117.

[5]中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.