小学科学单元作业的优化设计

作者: 唐苈

【摘要】作业设计在小学科学的教学中有着不可替代的作用。基于单元编排的科学作业有利于使学生在写作业的过程中,对所学知识有更深刻的理解。针对现阶段的小学科学作业存在的形式单一、层次不清、内容空泛等问题,教师在设计单元作业时,要明确作业目标和作业内容,引入多元化的作业类型,让学生能够有针对性地获取知识,发展科学核心素养。

【关键词】小学科学;单元作业;核心素养

作者简介:唐苈(1982—),女 ,江苏省南通市启东市南阳小学。

小学科学是一门具有实践性的综合性基础课程,培养学生的核心素养是科学课程的首要目标。科学作业作为科学教学的重要内容,则是发展学生科学核心素养的有效载体之一。但在实际教学中,部分小学科学教师设计的作业缺乏与单元内容的关联,作业情境脱离学生的生活,无法满足学生的个性化需求[1]。这些问题的存在导致教师收效甚微。对此,教师应重视并优化科学作业设计,从单元的角度出发,设计更加具有针对性、综合性和多样性的单元作业,让学生在单元作业的引领下发展科学思维,树立严谨态度,最终形成科学核心素养。本文将以苏教版小学科学四年级下册教材第5单元“生物与环境”为例,简要探讨小学科学单元作业的优化设计策略。

一、基于单元编排,明确作业目标

作业目标需要与课程教学目标保持一致。因此,在进行作业优化设计之前,教师需要围绕大概念,紧扣单元学习的重难点来确定可行的单元作业目标,梳理单元知识脉络,从而更好地培养学生的科学核心素养,为后续的单元作业设计奠定良好的基础,充分彰显单元作业设计的教育价值。

“生物与环境”单元主要围绕“生物与非生物”“动物的庇护所”“环境变化以后”三部分内容进行讲解。本单元的学习需要以前面两个单元的内容作为基础。通过对第3单元“昆虫”和第4单元“繁殖”的学习,学生能够基于自己的实践,知道动物和植物的特点,从而进一步学习生物的特点、非生物的特点以及生物与非生物的关系。本单元设计的实践活动,旨在让学生走到自然中辨别生物与非生物,寻找动物的庇护所,感受环境变化对生物造成的影响。因此,教师可以围绕“生物的特征”“生物与环境的关系”等内容来开展教学,并结合课程标准的要求制定以下单元作业目标。1.科学观念目标:了解自然界是由生物和非生物组成的,明白生物的共同特征,能够判断什么是生物、什么是非生物,知道生物与非生物的联系是紧密的。2.科学思维目标:通过基础型、探究型、拓展型作业,对常见的动植物的特征、动物庇护所的选择方法、环境变化产生的影响进行分析和总结,从而逐渐建构起有关“生物与环境”的概念。3.探究实践目标:通过相关的情境来准确分析生物与非生物的关系,从某些实例着手,探究出“动物筑巢”这一行为背后的缘由,同时认识到动植物在不同的外部环境中所具备的不同特征,进一步分析它们为了维持生命所做出的改变,从而逐渐领悟“庇护所”这一概念。4.态度责任目标:在写作业的过程中,逐渐体会到保护地球家园的重要性,以及生物和非生物和谐共生的价值,意识到人类对自然环境的破坏所产生的影响,从而不断深化自身认知,提升对自然环境的探索兴趣。通过这样的单元作业目标设计,教师不仅可以将单元内容进行更有效的整合,还能有针对性地对学生进行学习上的引导,帮助学生逐渐建构科学概念,提高科学教学效率。

二、结合教学情况,确定作业内容

从整体上看,科学单元作业不能只以教材内容为主体,还需要教师结合教学情况及学生接受程度,从提高学生核心素养的角度设计作业内容。在设计时,教师应深入分析学情,充分了解学生已有知识与能力,对接单元核心目标,提炼关键要素,从而为学生提供具有针对性和实践性的学习任务。这样的设计能够促使学生在真实情境中主动探究、积极思考,有效提升科学核心素养,实现知识的内化。同时,教师还需关注学生的个性化需求,适当拓展作业的外延,使学生在写作业的过程中,能够获得更加多元的学习体验,全面提升自身的综合能力[2]。

“生物与环境”单元中“环境变化以后”一课的学习目标是了解环境变化对生物生存的影响。教师可以结合教学情况设计单元作业,让学生选择自己感兴趣的动物或植物,通过查找资料和实践观察相结合的方式,对环境变化造成的影响进行调查,了解生物在面对环境变化时采取的自我保护措施,知道人类活动对环境的影响,从而更好地理解有关知识,意识到保护环境的重要性。

兼顾教材内容与教学情况设计单元作业,才能有效地突破课程的重点、难点,引起学生的思考,提高学生的能力。

三、引入多元类型,增添作业趣味

丰富的作业形式、有趣的作业内容有利于极大地提高学生的学习效率。因此,教师在进行单元作业优化设计时,可以围绕单元主题、实际学情设计多元化的作业,引导学生在写作业的过程中不断加深自己的认知,发展自身的科学核心素养。

(一)设计基础型作业,内化科学概念

为了更好地检验学生对科学基础知识的掌握程度,促进学生对科学概念的内化,教师可以设计基础型作业,让学生在写作业的过程中,清晰、准确地感知科学原理,掌握科学学习方法[3]。

“生物与环境”单元中“生物与非生物”一课主要的教学内容是生物和非生物的特征与区别。鉴于此,教师就可以通过创设真实情境来布置基础型作业。具体来说,教师可以向学生展示春天来临时公园里的场景(公园里有郁金香、茂密的树林、奇妙的假山、可爱的宠物、供游客锻炼的器材等等),然后要求学生完成以下任务:1.从场景中找出哪些是生物,哪些是非生物;2.回答生物的特征是什么;3.观察自己身边的物体,将其进行归类(每一类最少写出两种物体)。基础型作业内容简单,充分体现了设计的层次性和递进性。学生一步步地完成作业后,生物与非生物的概念也就了然于心了。教师抓住生物与非生物的概念来设计基础型作业,引导学生进行判断、分类和归纳,能够让学生逐渐明白生物是有生命的物体,并在不断的思考中加深对概念的理解,体会科学的本质。

(二)设计探究型作业,发展科学思维

探究型作业是小学科学作业的常见形式。教师需从教材出发,抓住教学重难点来设计具有实践意义的作业,从而引领学生在亲身体验的过程中,感受科学知识的奇妙,有效锻炼学生的探究实践能力,挖掘学生的创新潜能。

在教学完“生物与环境”单元后,教师可以设计跨学科的探究型作业,来引导学生深入思考。如部编版小学语文四年级下册教材中的文章《巨人的花园》是英国作家王尔德的作品,描写了孩子们在巨人外出时到巨人的花园里玩耍的场景。对于该场景,王尔德不仅介绍了花园的景色,还提及了不少生物。教师就可以借助这篇文章来进行作业设计。具体来说,教师可以要求学生自主阅读以下文字:“这是一个很可爱的大花园。园里长满了柔嫩的青草,草丛中到处露出星星似的美丽花朵……小鸟们在树上唱着悦耳的歌,歌声是那么动听……”然后,教师可以要求学生完成以下任务:1.这个大花园里有哪些生物?请你依次列举出来。2.这个大花园里的生物有( )共同特征?请选出正确选项(A选项是“它们会生长、繁殖”,B选项是“它们需要阳光、水和空气”,C选项是“它们需要适宜的温度”,D选项是“它们会对外界刺激做出反应”)。3.文中小鸟的家在哪里?它的家的搭建需要考虑哪些因素?学生要想完成以上任务,不仅需要认真阅读文本,还需要开动脑筋,运用自身已有的科学知识,进行自主探究。比如,要想知道青草、花朵的特征,学生需要查找有关植物的资料,或者可以在条件允许的情况下亲自种一盆绿植,为其浇水、施肥,观察其生长状态。又如,要想了解小鸟的家,学生可以去公园里实地观察鸟巢的样子,或者自己尝试为小鸟搭建一个家。可见,以跨学科的方式来设计探究型作业,不仅能将语文等学科的知识与科学知识相融合,让学生找到学科之间的关联,还能使作业不再单调、乏味,给予学生丰富、深刻的体验,让学生在自主思考、探究和实践中逐渐具备良好的分析、判断能力,发展学生的科学思维。

(三)设计拓展型作业,运用科学知识

拓展型作业是运用科学知识及科学技能、思维解决生活中的实际问题的作业。在设计单元作业时,教师可以结合单元目标和学生的学习情况,建立知识与生活的联系,让学生在生活中将学到的科学知识进行运用,加深学生对科学知识的理解,实现学生对知识的内化。

对于“生物与环境”单元中的“动物的庇护所”一课的作业布置,教师可以让学生统计、了解周围的动物,思考它们的庇护所的选择有哪些影响因素,它们现在的庇护所出现了哪些问题,我们要如何帮助它们重新选择或建造庇护所。对此,学生可以在生活中运用自己学过的知识,对周围动物的生活情况进行了解,从动物本身的习性出发,结合当地的气候条件,研究动物选择某个庇护所时考虑的因素。在学生充分了解了周围动物的庇护所后,教师可以布置拓展任务,让学生结合之前调查的内容,为一种动物建造庇护所。以燕子为例,生活在野外的燕子通常会在树洞或者缝隙中筑巢,而生活在城乡中的燕子多在楼道、房顶、屋檐的墙上筑巢。燕子筑巢的原料以泥土、树枝、自己的唾液为主。鉴于此,学生在为燕子建造庇护所时,可以去到发现燕子的地方,利用树枝、树叶、绳子等材料在附近制作大小合适且适合燕子生活的鸟巢。制作好鸟巢后,学生可以观察是否有燕子进入,如果没有,就可以思考有没有什么能吸引燕子的方式,如放燕子喜欢的一些食物、增加一些保暖的物品等。

通过拓展型作业,学生将教材上的内容与现实生活相结合,能够更好地理解学过的知识,认识科学学习的意义,从而提高学习科学的积极性和参与度。

四、完善评价体系,反馈作业实效

作业评价是作业设计的最后一个环节。教师需要根据作业的不同类型来设计相应的评价标准,构建多元评价体系,在评价时关注学生的答案是否正确,考查其思考过程、对问题的解决、对方法的运用等方面,从而保障作业评价的有效性,让学生的科学思维和自主探究能力得到发展,帮助学生树立学习自信心。

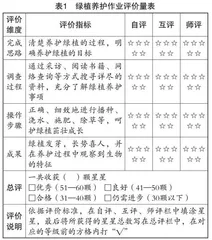

在学生学完“生物与环境”单元后,教师可以围绕教学目标和作业目标设计作业评价量表,并采用自评、互评和师评等方式,从完成思路、调查过程、操作步骤、成果等方面对学生的作业进行量化评价。比如,对于学生进行的绿植养护的实践,教师可以设计如表1所示的评价量表。

通过设计具体的作业评价量表,教师不仅能充分了解学生的单元学习情况,还有利于提升学生的科学核心素养,落实“教—学—评”一致性的要求。

结语

总之,一系列具有整体性和趣味性的单元作业设计,是促进小学科学教学开展、培养学生科学核心素养的有效举措。这就要求教师制定单元作业目标,创新单元作业形式,并且着眼于学生的发展,让学生在作业的引导下逐渐提升解决实际问题的能力,以自主探究、勤于实践的科学态度来推动科学学习,最终实现学科育人的目标。

【参考文献】

[1] 张懿,叶宝生.“双减”之下小学科学作业的定位、问题与对策[J].课程教学研究,2022(8):99-106.

[2] 周振程.单元整体视角下小学科学单元作业的优化设计[J].教学与管理,2024(11):65-68.

[3] 钟崇华.基于核心素养的小学科学作业设计策略探究[J].基础教育论坛,2024(10):101-103.