核心素养导向下高中历史大单元教学的实践探索

作者: 蓝日泽

【摘要】大单元教学法强调知识的系统性和整体性,有助于学生理解历史发展的脉络,形成完整的历史观。在教学实践中,历史教师需要立足核心素养要求和学情分析,明确具体、实际的大单元教学目标,提炼大单元重难点教学内容,开展大单元教学活动,确保大单元教学循序渐进,助力学生构建系统化的单元知识体系,发展历史核心素养。

【关键词】核心素养;高中历史;大单元教学

【基金项目】本文系河池市教育科学“十四五”规划2023年度学科核心素养专项课题“基于学科核心素养培养的高中历史大单元教学案例研究”(立项编号:2023ZB092)研究成果。

作者简介:蓝日泽(1971—),男,广西壮族自治区都安瑶族自治县高级中学。

历史是高中阶段的重要学科,在促进学生全面发展方面发挥着重要作用。高中历史教师需要准确把握历史核心素养的内涵与要求,明确具体、实际的大单元教学目标,提炼大单元重难点教学内容,确保大单元教学活动的高效开展,让学生感受到历史学科的魅力和重要性,为学生历史核心素养的发展奠定良好基础。

一、核心素养导向下高中历史大单元教学的实践价值

第一,有助于培养学生的核心素养。大单元教学模式搭建的开放性平台,能够保证学生在广阔的时空背景下理解历史事件和现象,培养历史思维和解决问题的能力,提升历史学科核心素养。

第二,有助于提升学生的综合能力。在大单元教学中,教师通过整合多个知识点,形成一个个完整的、有逻辑性的学习单元,这有助于学生在掌握历史知识的同时,培养综合、分析、比较、归纳等能力。

第三,有助于促进学生深度学习。大单元教学强调对历史问题的深入探讨和研究,这有助于学生从浅层学习转向深度学习,更加全面和深刻地理解历史,构建系统的认知结构。

二、核心素养导向下高中历史大单元教学的实践策略

(一)解读单元教学内容,确定大单元教学主题

高中历史大单元教学通常以某一主题为核心,整合相关历史事件、人物等多方面内容,目的是通过系统化、完整化的教学设计,帮助学生更全面、更精准地把握单元重点知识,形成深刻而系统的历史知识体系,发展历史核心素养。教师需要认真解读单元结构和内容,明确每个单元的核心内容和教学目标,找出单元每一个知识点的内在联系和规律[1]。大单元教学主题应具有综合性、开放性和探究性,能够涵盖单元的主要知识点,并能引导学生进行深度学习和思考。

以统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第一单元“从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固”为例。本单元内容主要涵盖了中国古代历史的早期阶段,一共包含四节内容。第一节“中华文明的起源与早期国家”,主要介绍中华文明的起源,包括石器时代、三皇五帝时代以及夏商西周等;第二节为“诸侯纷争与变法运动”,时代背景为春秋战国,围绕诸侯纷争、变法运动和百家争鸣展开叙述;第三节为“统一多民族封建国家的建立”,主要介绍秦始皇在位时的政绩;第四节为“西汉与东汉—大一统国家的巩固”,主要讲述汉朝建立与巩固过程中的各项措施。

根据以上一系列内容,教师将大单元教学主题确定为“从多元起源到统一多民族国家的形成与发展”。这一主题涵盖了本单元重点教学内容,为接下来的大单元教学指明了方向。

(二)围绕核心素养要求,制订大单元教学目标

明确的单元教学目标是保障教学质量和学生学习效果的关键所在,能够为课程教学和学生学习指明方向。《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课程标准”)对历史核心素养进行了详细的介绍,教师需要深入解读核心素养要求,围绕班级学情设定大单元教学目标,既要保证教学目标的全面性,又要保证教学目标与学生实际情况相符合[2]。教师还要结合班级学情和教学目标,做好大单元教学课时的合理分配,将重点内容落实到不同课时的教学中,明确系统化教学思路,在减轻学生学习压力的同时保证教学效率。

以统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第一单元为例。教师结合历史学科核心素养的具体要求,充分考虑学生的学习需求和兴趣,设定以下教学目标:1.引导学生掌握中华文明的起源、早期国家的形成、统一多民族封建国家的建立与巩固的基本史实和相关概念;2.引导学生以小组合作的形式深入学习单元知识,培养历史思维和分析问题、解决问题的能力;3.引导学生了解中华文明的起源与早期国家的形成与发展,树立唯物史观,掌握社会发展的基本规律。

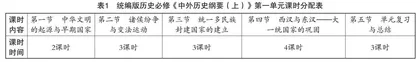

确定教学目标后,教师可以通过访谈、问卷调查、测验等多种方式,了解学生的实际学习情况,并围绕大单元教学目标规划教学课时(见表1),为学生营造一个更为开放和多元的学习空间,循序渐进地带领学生深入理解和掌握单元重难点知识。

(三)强调学生主体地位,布置大单元学习任务

在高中历史大单元教学中,教师应当立足课程标准提出的以学生为主体的要求,积极贯彻“以生为本”的教学理念,围绕单元教学主题和教学目标,布置一系列学习任务,激发学生的求知欲和探究欲[3]。教学过程中,教师应当注重激发学生的主动性和创造性,引入小组合作探究模式,鼓励学生合作完成大单元学习任务,创设和谐、平等、互动的良好学习氛围,让学生在良好环境中主动参与、深度探究,培养历史核心素养。

以统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第一单元为例。教师准确把握本单元教学重点,为学生布置大单元学习任务“探索中华文明的起源与发展—从夏商西周到秦汉统一”,并将大任务分解成多个子任务,包括“史前文明的探秘”“夏商西周的兴衰”“秦朝的统一与制度创新”“汉朝的巩固与发展”,要求学生通过阅读教材、查阅相关资料等方式,进行自主思考和合作探究。学生可以用不同形式呈现每一个子任务的研究成果,如借助时间轴梳理夏、商、西周的兴衰,使用幻灯片展示秦始皇的功与过等,以此促使学生合作探究、深入思考,深刻了解与掌握本单元的核心内容。

(四)运用丰富教学资源,创设大单元教学情境

创设大单元教学情境能够更好地激发学生兴趣、集中学生注意力。教师可在互联网上搜集与本单元主题相关的资源和材料,为学生提供丰富的阅读材料,丰富学生的视觉和听觉体验,让学生学会从多角度进一步分析和了解历史事件[4]。此外,教师还可以充分运用多种类型的材料创设历史情境,让学生直观体验当时人们所处的历史背景,全面调动学生的学习兴趣和动力。

以统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第一单元为例。本单元的两个教学重点分别为“了解中华文明的多元起源”和“认识早期国家的差异性特点”。针对第一个教学重点,教师通过创设多媒体情境,带领学生了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存。比如,让学生观看《中国通史》系列纪录片中关于中华文明起源的讲述,了解历史学家对中国新时代中晚期文明遗存所做的区系分类,以及各区系统的特征。

针对第二个教学重点,教师通过创设历史情境,讲述关键历史人物的传说或神话故事,使学生感受到历史的生动和厚重;展示中华文明的发源地、早期国家的发展历程以及秦汉时期疆域变迁的形势图、地图等,深化学生对早期国家发展历程的了解。

(五)提炼单元重点内容,构建大单元知识框架

统编版高中历史教材的每一个单元都有特定的主题和框架。教师在开展大单元教学时,要帮助学生梳理单元知识框架,整合单元知识脉络,发展历史思维能力。良好的历史思维能力可以帮助学生将历史事件进行系统化整理,形成清晰的知识框架。教师需要带领学生围绕单元主题和内容,找出贯穿整个单元的核心线索,提炼每个课时的核心内容,将这些内容进行系统化、清晰化地归纳整合,形成完整的大单元知识框架,以更好地助力学生学习。

统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第一单元的知识框架如表2所示。从远古时代到西周时期,从黄河两岸到长江之滨,中华文明源远流长、生生不息,夏商周文明薪尽火传,到秦王扫六合、高祖布衣卿相、汉武开疆拓土、光武中兴汉室……伴随着大一统中央集权国家的建立与巩固,秦砖汉瓦堆垒起了华夏文明崭新的高度。

(六)整体回顾大单元教学,反思大单元教学效果

课后评价是大单元教学活动的结尾和关键环节,对教师教学、学生学习而言具有一定指导作用。评价过程中,教师不仅需要运用终结性评价,还需要始终兼顾过程性评价,重点关注学生历史核心素养的发展状况,对学生给予学习上的肯定和鼓励以及适当的指导建议。历史教师也可以围绕学生的学习需求和学习反馈,及时调整大单元教学方案,多多听取学生的意见,引导学生参与评价,提高学生的参与度,从而有效发挥评价的作用,助推大单元主题教学深入开展。

以统编版历史必修《中外历史纲要(上)》第一单元为例。教师需要全面把握教学目标达成情况、学生参与程度和课堂教学效果,重点关注学生是否通过学习增强了对中华文明的认同感和自豪感,理解了建立统一多民族国家的重要性;是否能够运用历史唯物主义的基本观点分析历史现象,发展史料实证、历史解释、时空观念等素养,从而生成对学生的评价,鼓励学生查漏补缺、优化学习、提升自我。教师还要关注学生的学习需求,尽量站在平等的视角上,积极与学生沟通和交流,鼓励学生对大单元教学提出意见和建议。而教师则要从学生的反馈中不断总结和反思,以此优化大单元教学方案,促使大单元教学质量逐步提高。

结语

总而言之,在高中历史大单元教学中,教师需要以学生为主体,解读单元教学内容,确定大单元教学主题,围绕核心素养要求,制订大单元教学目标,布置大单元学习任务,创设大单元教学情境,提炼单元重点内容,整体回顾教学效果,为高中历史大单元教学注入新的活力,推动学生历史核心素养与学习效率的提升,推动高中历史教学向着更高层次迈进。

【参考文献】

[1]罗发银.核心素养视域下高中历史大单元教学策略[J].新课程导学,2024(19):56-59.

[2]薛梅芳.大单元教学视野下高中历史教学策略[J].天津教育,2024(17):165-167.

[3]陈铃.核心素养视域下高中历史大单元教学策略[J].高考,2024(15):22-24.

[4]柯昂.基于核心素养的高中历史大单元教学实施策略[J].中学历史教学参考,2024(10):74-76.