职业院校教师企业实践的政策工具使用偏好与优化策略

作者: 王化笛 陈林

[摘要]基于政策工具类型、政策内容要素和政策利益相关者的三维分析框架,对74份“教师企业实践”的政策文本进行分析发现,我国教师企业实践政策存在政策工具使用的选择性偏好、政策内容要素搭配的系统性不足等现实问题。为此,必须进一步优化教师企业实践政策的工具化类型组合,提升其政策工具类型的组织性嵌套;综合政策内容搭配,提升其政策内容要素的系统性结构;协调政策主体的相关权益,强化政策利益相关者的主体利益与权责分配。

[关键词]职业教育;教师企业实践政策;政策工具;使用偏好;优化策略

[作者简介]王化笛(1996- ),男,山东郓城人,南京师范大学教育科学学院在读博士;陈林(1995- ),男,甘肃天水人,南京师范大学教育科学学院在读博士。(江苏 南京 210097)

[基金项目]本文系2022年国家社科基金教育学一般课题“职业发展视角下高职院校教师企业精准实践研究”(项目编号:BJA220244)和2024年江苏省研究生科研与实践创新计划项目“高职生生涯重塑:结构维度、影响机制及干预研究”(项目编号:KYCX24-1710)的研究成果之一。

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2025)03-0057-09

一、问题的提出

随着职业教育改革的不断深入,政府愈加重视职业教育与企业实践的深度融合,教师企业实践随之成为促进职业教育高质量发展的重要途径。我国职业院校教师企业实践政策(下文简称“教师企业实践政策”)已实施二十多年,政策确立经历了一个逐步推进的过程,政策的执行状况受到广泛关注,教师企业实践相关政策文本呈现出一种多样化和渐进式表达,在实践时间、内容、方式等方面均有所创新[1]。

目前,关于教师企业实践政策的研究主要从教师企业实践的现状分析、价值建构、运行模式和支持机制几个方面开展。第一,现状分析方面。调查显示,不同院校、年(工)龄、学历、职称的教师对待企业实践的态度不一,对校企合作开展教师培养的现状不乐观[2]。质化研究发现,教师企业实践政策落实存在企业身份融入困难、校企角色冲突明显和企业实践质量不高等困境[3]。第二,价值建构方面。有研究认为,教师企业实践有利于职业院校与企业建立联系,能够提升课堂教学质量、促进资源整合,从而深化校企合作[4];教师企业实践也能够有效提升教师的实践教学能力,促进教师的专业发展[5]。第三,运行模式方面。有学者构建了教师企业实践的“政企研校”运行机制[6],有学者建立了包括“文化理念—结构与制度—运作与方法”的由外到内的教师企业实践运行机制[7],还有学者从教师实践技能形成的视角提出了“企业实践—实践教学—实践创新”的三位一体能力培养范式[8]。第四,支持机制方面。有研究从激励理论的视角,审视教师企业实践中教师、学校和企业等利益相关者的需求,建立了奖励机制与约束机制相结合、物质激励和精神激励相统一、企业和学校协同管理的激励机制[9]。还有研究建立了包括政策制度保障、实践效果评价、校企合作深化和教师实践激励在内的外部支持机制系统[10]。然而,教师企业实践政策制定和执行过程中仍存在诸多问题,如教师企业实践政策执行失真、配套执行办法不健全等[11]。

实际上,教师企业实践政策落实的问题与政策本身的顶层设计存在必然联系,政策工具作为政策目标实现的重要抓手,其重要性不言而喻。教师企业实践政策的政策工具选择是否存在偏误?教师企业实践政策的内容要素及其与政策工具的组合结构是否合理?教师企业实践的利益相关者与政策工具的使用是否进行了有效结合?相关问题成为探讨教师企业实践政策不可回避的焦点。因此,本研究建立了包括政策工具、政策内容要素和政策利益相关者的三维政策文本分析框架,为持续完善和落实教师企业实践政策提供依据,为优化改进教师企业实践政策提供策略建议。

二、研究设计

(一)政策文本选取

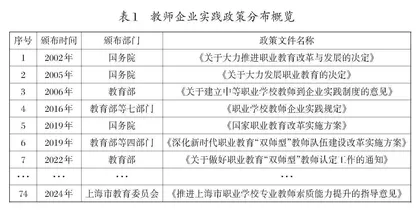

本研究选取的教师企业实践政策文本主要源于国务院、教育部等国家层面的官方网站,以及各省市人民政府、教育厅等省市层面的官方网站,并借助“北大法宝”和“法律之星”两个政策数据库进行补充。为了保证样本的信度和效度,基于全面性、权威性与相关性三大原则对政策文本进行逐一阅读与筛选,最终遴选出74份符合条件的政策文本(见表1)。

(二)研究方法与分析框架

内容分析法是一种基于定性研究的量化分析方法,它从定性的问题假设出发结合定量的统计分析方法和工具对研究对象进行处理,从统计数据中得出定性结论[12][13]。根据研究问题解决的需要,本文主要采用内容分析方法开展研究,借助政策工具建立了政策文本的三维分析框架,对政策文本进行深入剖析。

1.X维度:政策工具类型维度。政策工具是帮助政府实现其政策目标的全部手段与方式[14]。借鉴相关学者在分析高等职业教育内涵建设政策时采用的分类方法[15],本研究将政策工具划分为权威工具、激励工具、能力工具、象征和规劝工具、系统变革工具五种类型。

2.Y维度:政策内容要素维度。从政策工具作用对象的角度,引入教师企业实践政策的Y维度——政策内容要素。结合74份教师企业实践政策的具体内容,本文梳理了教师企业实践政策的五个内容要素,分别是“提升教师实践教学能力”“提升教学资源质量”“促进教师专业发展”“加强‘双师型’教师队伍建设”和“校企合作的深度融合”。

3.Z维度:政策利益相关者维度。Z维度主要是厘清教师企业实践政策多元利益主体的关系。在教师企业实践政策推进过程中,涉及政府、学校、企业、教师等多元主体。因此,本研究将教师企业实践政策的利益相关者分为教师、政府、学校和企业。

基于上述分析,建立了由X轴的政策工具、Y轴的政策内容要素和Z轴的利益相关者共同构成的三维分析框架(见图1)。

(三)政策文本编码

基于政策文本三维分析框架,借助Nvivo14 Plus对74份政策文件进行编码后,共得到186个参考点、9个子节点。编码过程中,采用逐句编码的方式将参考点、子节点和树节点联系起来,从政策工具、政策内容要素和政策利益相关者三个方面进行了统计整理(见下页表2)。

三、政策文本分析结果

我国教师企业实践政策的落实与执行需要符合不同发展阶段特点的内容要素、需要利益相关者的积极作为,而这都离不开政策工具在其中所发挥的“调节”作用。由此,本研究从政策工具的视角对教师企业实践政策的政策工具使用情况进行总体分析,并在此基础上对政策内容要素、政策利益相关者与政策工具的使用进行交叉分析。

(一)X维度:基于政策“工具类型”的总体情况分析

从政策工具的分析维度来看,教师企业实践政策涵盖了权威工具、激励工具、能力工具、象征和规劝工具、系统变革工具等五种工具类型,但各种类型的政策工具使用程度存在较大差异(见下页表3)。其中,使用频次最高的是能力工具,占比为38.71%;之后依次是权威工具、象征和规劝工具、系统变革工具、激励工具,占比分别为31.45%、13.31%、9.27%、7.26%。子政策工具中,权威工具中的“要求”、能力工具中的“制度建设”和“硬件设施”、象征和规劝工具中的“鼓励号召”出现频次较高,均高于30次。而激励工具中的“资源激励”和“财政激励”、象征和规劝工具中的“舆论宣传”、能力工具中的“信息咨询”“经费补贴”和“政策优惠”出现频次均低于10次,占比均低于5%。由此可见,五种类型政策工具使用的分布范围较广、使用频率各不相同,政策工具内部出现一定的结构性失衡,不利于各政策工具类型协同作用的发挥。

(二)X-Y维度:政策“工具类型”与“内容要素”的交叉分析

为了深入探究教师企业实践政策工具使用的具体领域差异,研究进一步对政策内容要素的政策工具使用情况进行交叉分析。整体来看,政策工具在五种政策内容要素中均有所使用,但在不同内容要素中的使用频次存在明显差异。各内容要素使用政策工具的频次由高到低分别是促进教师专业发展、校企合作的深度融合、加强“双师型”教师队伍建设、提升教师实践教学能力、提升教学资源质量(见下页表4)。在提升教师实践教学能力方面,使用的主要子政策工具依次是“要求”“硬件设施”“人力资源”等。在提升教学资源质量方面,使用的主要子政策工具依次是“要求”“鼓励号召”等,这是使用政策工具频率最低、类型最单一的内容要素。在促进教师专业发展方面,使用的主要子政策工具依次是“机制变化”“计划”“人力资源”“要求”“财政激励”“硬件基础”等,这是使用政策工具频率最高、类型最丰富的内容要素。在加强“双师型”教师队伍建设方面,使用的主要子政策工具依次是“硬件基础”“制度建设”“机制变化”等。在校企合作的深度融合方面,使用的主要子政策工具依次是“硬件设施”“要求”“鼓励号召”“机制变化”等,该内容要素的政策工具使用频率也较高、类型较为丰富。可见,教师企业实践政策对教学资源质量的重视稍显不足,且主要停留于权威工具层面,政策工具使用的系统性不够。此外,在其他内容要素的政策工具使用方面,也要进一步优化组合。

(三)X-Z维度:政策“工具类型”与“利益主体”的交叉分析

为了全面呈现教师企业实践政策工具使用所面向主体的差异,研究对不同利益相关者的政策使用情况进行了交叉分析。总体来看,政策工具在四类利益相关者主体上均有所使用,但不同主体的使用频次也存在明显差别(见下页表5)。不同利益相关者的政策工具使用频次由高到低分别是政府、学校、企业、教师。教师方面,使用的主要子政策工具依次是“要求”“人力资源”“鼓励号召”等,政策工具使用相对比较单一。政府方面,使用的主要子政策工具依次是“制度建设”“硬件设施”“机制变化”“计划”等,面向政府的政策工具使用频率最高、类型最丰富。学校方面,使用的主要子政策工具依次是“要求”“管制”“制度建设”“授权激励”等。企业方面,使用的主要子政策工具依次是“要求”“硬件基础”“鼓励号召”等。可见,不同利益相关者的政策工具使用不均衡问题较为突出,难以发挥政策工具的作用。因此,有必要进一步优化外部的政策工具使用、平衡好各利益主体的政策工具使用频次,有必要深化调整内部的政策工具组合、针对不同利益主体特点进行政策工具的组合使用。

四、研究结论与政策建议

(一)研究结论

1.教师企业实践政策的政策工具使用存在选择性偏好。科学合理、结构有序的政策工具类型及其多样化嵌套,是保障政策价值、作用和效果能够顺利实现的基本前提。然而,教师企业实践政策的工具类型使用存在明显的选择性偏好。虽然相关的政策工具使用涉及了五种政策工具类型、十四种子政策工具,但政策工具的类型化使用依然存在结构性不平衡的问题。

一方面,政策工具类型中以能力工具和权威工具为主,占比分别为38.71%和31.45%;子政策工具中以“要求”“制度建设”“鼓励号召”“硬件设施”等为主,多份政策均高于30次;而激励工具使用严重不足。政策工具类型的结构性不平衡一定程度上制约了教师企业实践政策的效力发挥和价值实现。同时,能力工具和权威工具使用相对过溢,说明政策制定者倾向于通过教师企业实践的基地建设、教师培训、制度建设等手段和要求、计划、管制等强制性措施来促进教师企业实践。然而,过度使用同一类型的政策工具,会造成政策内容要素的“质量信号”损失。例如,权威性政策工具虽然具有较高的强制性、命令性与行政化色彩,且政策执行的成本相对较低、政策执行效率较高,但过度的权威性工具使用容易导致政策工具类型结构的单一化与非理性,从而消解政策执行的效力与价值,不利于教师企业实践政策的推广执行和全面落实[16][ 17]。

另一方面,系统变革工具、激励工具使用较少,表明政策制定者对教师企业实践的持续推进缺乏系统性和长期性的思考,相对忽视了对教师企业实践中各利益相关者的价值引领和机制建设。具体而言,仅存的部分激励工具使用主要集中于“学校自主安排”的授权激励和“政府拨款”的财政激励方面,使得职业教育及其教师企业实践的多样化资本积累较为匮乏。例如,河南省青年教师企业实践项目经费主要从中央财政和省财政专项经费中列支,经费预算下达各职业院校,但多数省市并无太多激励工具使用方面的明确规定。此外,教师企业实践还需要注重人文关怀。立足于职业院校教师成长与发展的长远需求,不仅需要实现政策工具类型使用的结构性平衡,而且需要避免过于依赖国家层面的行政主导与资源拨款。要通过强化多元主体的政策搭配与嵌套,调动教师企业实践行为的积极性和自主性。