技能型社会建设背景下职业技能倾向测试模式的理念定位与框架构想

作者: 闫智勇 郝延春 王茜雯

[摘要]技能型社会建设需要完善的职业技能倾向测试模式提供助力。对此,在理念层面,梳理职业技能倾向测试模式在测试理论、测试工具以及测试方法上的历史脉络;澄清职业技能、职业技能倾向以及职业技能倾向模式等概念内涵;澄明职业技能倾向测试模式在测试原理、测试程序以及测试结果上的理念定位。在结构层面,依据工作过程系统化课程开发范式和双边匹配理论,建立职业技能倾向测试模式的框架。

[关键词]技能型社会;职业技能倾向测试模式;工作过程系统化课程;双边匹配理论

[作者简介]闫智勇(1973- ),男,山西阳泉人,吉林铁道职业技术学院姜大源教育名家工作室秘书长,北京全道智源教育科技院执行院长,副教授,博士,天津大学教育学院硕士生导师;郝延春(1973- ),男,蒙古族,河北围场人,吉林铁道职业技术学院职业教育与产业发展研究院主任,教授。(吉林 吉林 132299)王茜雯(1997- ),女,天津人,华东师范大学教育学部职业教育与成人教育研究所在读博士。(上海 200062)

[基金项目]本文系吉林省教育科学“十三五”规划2020年度重点课题“‘双高计划’背景下高职院校人才培养模式创新的实践研究”的研究成果。(课题批准号:ZD20063,课题主持人:郝延春)

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)05-0091-09

自2021年全国职业教育大会提出“技能型社会”以来,政府不断通过政策工具强化技能型社会建设,推进职业技能倾向测试模式建构,保障开发和鉴定职业技能。然而,现行职业技能倾向测试的主流工具存在两大误区:一是测试理念重职业意愿而轻职业胜任力,未能抓住职业技能倾向测试的关键指标,如霍兰德(John Lewis Holland)职业兴趣测试和MBTI职业人格类型测试等;二是测试工具脱离职业情境,导致职业技能倾向测试割裂了个体职业素质的整体性,如各类智力测试和能力测试等。囿于这两大误区,致使当前的职业测试效度低下,不仅难以给被测人员提供精准的职业(工作)岗位适配报告,也难以为加强就业市场的稳定性和消解劳动力结构性矛盾提供决策。因此,必须调整职业技能倾向测试的理念定位,重构职业技能倾向测试的分析框架和测试模式,从而帮助个体明确职业选择范围、提升就业竞争力和职业发展能力,加快推进我国技能型社会建设。

一、职业技能倾向测试模式的时代要求

构建职业技能倾向测试模式,必须以先进的技能开发机制为支撑、以完善的技能评价机制为动力,确保技能型社会的建设愿景能够满足产业发展和个体幸福等多元需要。

(一)国家政策强化技能评价

近年来,我国通过颁布政策文件,多次强调技能人才培养和提升技能工人待遇,旨在凸显技能型人力资源在产业经济发展和民生保障等方面的重要地位。2019年8月,《人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》提出,“加大技能人才评价工作改革力度,进一步明确政府、市场、用人单位、社会组织等在人才评价中的职能定位,建立权责清晰、管理科学、协调高效的人才评价管理体制”。2021年4月,全国职业教育大会提出建设技能型社会的理念与战略。同年5月,时任教育部部长陈宝生提出“加快建设国家重视技能、社会崇尚技能、人人学习技能、人人拥有技能的技能型社会”[1]。2021年6月,《“技能中国行动”实施方案》提出,“深化职业资格制度改革,完善职业技能等级制度,健全以职业资格评价、职业技能等级认定和专项职业能力考核等为主要内容的技能人才评价制度”。自此,“技能”和“技能评价”不断深入人心,为人才评价领域研究和探索职业技能倾向测试模式奠定了现实基础并提供了政策保障。

(二)产业发展需要技能积累

职业技能倾向测试能够为产业发展提供技能积累的动力。就世界科技发展变局来看,全球产业升级向纵深推进,技能人才在世界分工格局中的重要性愈加凸显。对此,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,“加强创新型、应用型、技能型人才培养,实施知识更新工程、技能提升行动,壮大高水平工程师和高技能人才队伍”。可见,充分挖掘和合理任用技能人才,关系着我国发展全局,而其中的关键就在于依托职业技能倾向测试激活静态技能人力资源。

就国内产业经济发展格局来看,我国产业升级和经济结构调整步伐的日益加快,高素质技能人才的需求迫在眉睫,而当前我国技能型人才资源却存在“总量不足”“结构不优”“配置效率不高”等问题。人社部的统计数据显示,截止到2020年底,全国高技能人才约5800万人,约占技能人才的30%,与西方发达国家高技能人才平均40%的占比相比存在一定差距[2]。因此,必须利用职业技能倾向测试的导向和监督功能,着力建设技能型社会,形成崇尚技能的社会氛围,提高我国技能人才与产业需求的契合度。

(三)社会和谐依托技能提升

当前,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。从主体发展而言,人民日益增长的美好生活必然有赖于高水平的职业技能创造和积累高品质的物质财富和精神财富;从矛盾表征而言,社会发展的不平衡不充分必然有赖于社会分配机制的改革来消解高品质的物质财富和精神财富的相对稀缺性和财富流动的阻尼性;从消解方式而言,就业就是最大的民生,实现高质量就业和充分就业就是家事、国事和天下事,而高水平职业技能必然是高质量就业和充分就业的充分条件之一。

可见,只有在不断完善社会分配机制的基础上,加快构建职业技能倾向测试模式,确保人民高质量就业、幸福从业和安居乐业,形成优质的社会财富不断增长的体制,构筑职业技能的社会积累机制,促进高水平职业技能与高质量生活需求共生发展,才能消解社会发展矛盾,最终建成和谐美满的社会系统。

二、职业技能倾向测试模式的理念定位

在现时代,需要扬弃已有研究,澄清职业技能倾向测试模式的内涵,澄明职业技能倾向测试模式的理念,确保职业技能倾向与职业(工作)岗位的精准匹配。

(一)职业技能倾向测试模式的历史扬弃

1.现有研究的重要贡献。国内外已有研究成果为重构职业技能倾向测试模式奠定了三大基础。

首先,为重构职业技能倾向测试模式提供了理论支撑。其中,心理学的理论,特别是智力理论[3]、价值观理论[4]和人格理论等指明了研究方向,而以真分数理论[5]、项目反应理论[6]与概化理论等为核心的测量学理论则提供了研究方法。其次,为重构职业技能倾向测试模式提供了测量工具。自智力测试量表问世以来,相继开发了职业价值观测试、职业人格测试、职业能力测试等各类工具,特别是至今仍然广泛应用的霍兰德职业兴趣测试量表和MBTI职业人格类型测试量表,其职业兴趣和职业人格分类思想、测试结果解释和匹配策略等,对于职业技能倾向测试模式重构仍具有借鉴意义。最后,为重构职业技能倾向测试模式提供了可行路径。就当下来看,职业测试方法的研究主要用于职业技能倾向测试前期的设计和中期的实施。其中,前期的设计包括因素分析法、人本主义研究法等;中期的实施包括动态评估法、行为研究法、投射测验、情境测验等,且支持自我测评与环境测评两类测评情境。总之,现有研究在测试内容、测试手段和测试模式等方面均形成了较为成熟的体系,可以为重构职业技能倾向测试模式提供重要经验。

2.现有研究的不足之处。首先,在理论建构方面,现有研究大多以心理学和测量学为理论核心,重“心理学倾向”而轻“职业倾向”,导致高校和企业等主体间的职业测试“各自为政”,缺乏以职业技能测试达成校企合作共识,难以使测试结果在求职人员和用人单位“双向选择”的就业制度中得到互相确认[7],严重制约了测试的信度和效度。其次,在工具遴选方面,现有职业测试工具的两大阵营均淡化技能,要么凭借主观意向将职业意愿作为测试核心,要么依赖客观条件将胜任力作为测试核心。不可否认的是,尽管职业测试工具已经从职业兴趣配对、价值观弥合、性格匹配等转向了个体特质中的职业胜任力这个相对稳定且更适合职业测试的关键性因素[8],然而当前的职业胜任力测试并未聚焦于职业(工作)岗位所需的职业技能及其测试情境,严重制约了这些职业胜任力测试工具在重构职业技能倾向测试模型中的参考价值。最后,在本土化研究方面,职业测试亟待强化中国特色。我国的职业测试研究起步较晚,长期以移植国外测试理论和修订国外测试量表为主,这种“拿来主义”暴露出水土不服的弊端:其一,国内外的职业研究和分类存在差异。相比部分发达国家对职业的精细分类、对具体工作任务和任职要求的详细规定,我国仍停留在对职业的宏观分类方面,尚非真正意义上的职业评估[9],因而缺乏对不同职业的工作内容、职责、考核标准、提升要求以及从业人员必须具备的各方面的条件与素质的规定。其二,不同国别的人群在价值观、人格等心理特征上存在差异,国外的职业兴趣、人格等测试量表呈现出“入乡不随俗”的特征。其三,不同国家在文化环境、语言表达方式上存在较大差异,因而对测试工具的问题情境和问题表达等方面存在较大的“理解偏误”。

(二)职业技能倾向测试模式的内涵澄清

1.职业技能的内涵界定。在新人力资本理论中,技能是可以直接测量的人力资本的内核,是心理学中的智力、人格和能力等的上位概念[10]。而从大多数的观点来看,技能是个体通过练习而形成的一套熟练而合乎法则的运用已有知识和经验的操作程序或认知活动方式,包括操作技能和心智技能两大类。其中,前者是个体“对环境产生直接影响的熟练而精确的身体运动能力”[11],后者是个体“在头脑中对各种信息进行加工”的能力[12]。因此,职业技能是面向特定职业领域中具体工作任务的、熟练的操作或认知的活动方式。

2.职业技能倾向的内涵解释。倾向,即一种具有稳定性、指向性、内隐性、范畴属性和情境依赖性[13]等特征的能量指向或准备状态。因此,职业技能倾向是个体完成职业(工作)岗位上的工作任务的时候,所表现出来的某种稳定的能量指向或准备状态。职业技能倾向需要从类型和层次两个视角来理解:前者指的是总是倾向于熟练完成特定情境的工作任务的技能表征,后者指的是总是倾向于熟练完成工作任务的某些特定指标的技能表征。

3.职业技能倾向模式的内涵澄清。根据系统论,模式“反映了系统要素在时间或空间上的某种具体的、重复的排列组合方式”[14]。因此,职业技能倾向测试模式是指以面向特定职业领域中具体工作任务的技能为测试对象,以观察职业技能的类型倾向和层次倾向为测试目的的技能测试方式和手段的相对稳定的要素结构。

(三)职业技能倾向测试模式的理念澄明

1.测试原理。职业技能倾向的测试原理是面向真实的工作过程,确保技能倾向表征的直观性。

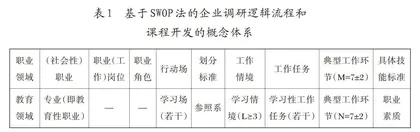

首先,在测试的价值导向方面,重构的职业技能倾向测试模式摒弃“人格或性向导向观”,而代之以“技能导向观”;抛弃内隐的个体特质,而坚持以个体胜任工作任务的技能表现为首要测量指标。其次,在测试的内容来源方面,重构的职业技能倾向测试模式抛弃“虚文的”“场独立”的、静态的概念、推理和判断,而坚持以企业调研、“实利的”“情境关联”的、动态的产生式、联结和操作为根本基础,确保测试内容贴近真实工作任务,提高测试结果的效度。最后,在测试的结构设计方面,重构的职业技能倾向测试模式以纵向的行动程序而非横向的特质分解为基准,即摒弃以往将各类素质分割成若干维度的割裂式的测试结构,按照企业调研的逻辑流程“职业(工作)岗位—职业角色—行动场—工作情境—工作任务—典型工作环节—具体技能标准”(见表1)来设计职业技能倾向测试的宏观结构,按照时间逻辑观测个体完成某一工作过程的整体技能表现和技能倾向来设计职业技能倾向测试的中观和微观结构。

2.测试程序。职业技能倾向的测试程序需要遵循“定范畴—分类型—划层次”三步法,既要满足不同群体的测试需求,又要保障测试过程的逻辑严谨。