提质培优背景下广西中等职业教育发展水平测度研究

作者: 张成涛 刘锐 陈一鑫

[摘要]借鉴国内外相关研究成果,构建了中等职业教育综合发展评价指标体系,运用灰色聚类评估模型对广西中职发展水平进行统计测算和数据比较分析。研究发现,广西中等职业教育存在整体投入不足、办学条件达标率低,教师数量相对不足、整体质量不高,教育资源配置不均、校际差距明显等问题。因此,在提质培优过程中应持续加大投入、改善办学条件,优化教师人力资源管理机制、提升师资队伍“质”与“量”,分层优化资源配置、推动各级中职学校均衡发展。

[关键词]提质培优;广西;中等职业教育;灰色聚类评估模型

[作者简介]张成涛(1979- ),男,山东平度人,南宁师范大学职业技术师范学院,副教授,博士,硕士生导师;刘锐(1995- ),男,山东日照人,南宁师范大学职业技术师范学院在读硕士;陈一鑫(1995- ),男,山东威海人,广西教育研究院,助理研究员,硕士。(广西 南宁 530001)

[基金项目]本文系广西教育科学“十四五”规划2024年度职业教育重大课题“广西职业教育区域布局结构调整研究”的研究成果之一。(项目编号:2024JD105,项目主持人:张成涛)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)11-0040-08

2020年9月,教育部等九部门联合印发了《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》(以下简称《行动计划》),主要目标之一就是要整体提升中等职业学校的办学水平、人才培养质量和就业质量。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,要求“大力提升中等职业教育办学质量,优化布局结构,实施中等职业学校办学条件达标工程”。为贯彻落实党中央、国务院的决策部署,广西壮族自治区教育厅于2022年5月印发了《关于实施巩固中等职业教育基础地位专项行动(2022—2025年)的通知》,以促进广西中等职业学校改善办学条件、深化内涵建设、提升办学质量。对此,通过数据调研和模型分析对广西中等职业教育发展水平进行一次“全面摸底”和深度分析是必要而迫切的,既能为推进广西中等职业教育提质培优提供依据,也能为全国各地中等职业教育提质培优提供范例。

一、研究过程

(一)数据来源与指标选取

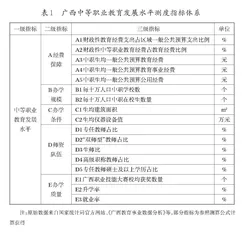

本研究选取2020年的数据,数据来源包括《中国统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国教育经费统计年鉴》《广西统计年鉴》《广西教育事业数据分析》《广西壮族自治区中等职业教育质量年度报告》及广西14地市《中等职业教育质量年度报告》、广西壮族自治区教育厅关于教育经费等方面的公开数据。具体指标选取借鉴了学界的相关研究成果,如宋小杰从教育环境、教育资源、教育结构等方面构建中等职业教育评价指标体系[1],林克松从结构、经费、教学条件、师资等维度测量省级中等职业教育发展水平[2],叶蓓蓓等从办学规模、师资力量、教学条件、经费投入等指标测度中等职业教育高质量发展[3]。同时,参照2016年国务院教育督导委员会办公室印发的《中等职业学校办学能力评估暂行办法》,并结合数据获取的可行性与可测量性,最终形成了本研究的指标体系(见表1)。需要说明的是,本研究的数据统计范围限于中等职业教育学校,不包括技工学校;区直属中等职业学校数据计入学校所在地(地级市)。研究涉及的所有指标数据收集完整,不存在缺失值。

(二)评价模型构建与数据测算

1.指标无量纲化。本研究收集的指标数据中存在量级差异和数据正负差异,为了使数据具备可操作性和可比性,在进行计算之前应先将数据进行无量纲化处理。学界常用的数据无量纲化方式有标准化、均值化、归一化等,根据本研究收集数据的特征,采用均值化作为无量纲化方法。

2.确定指标权重。本研究数据以国家标准或国家同类学校的均值为效标,选取熵值法确定指标权重。因为熵值法既能体现各项指标在数值层面的变异程度,还能避免人为因素对指标权重结果可能造成的偏差,具有客观性的优点[4]。首先,将所有数据排列成数据矩阵,得到初始数据矩阵;其次,进行标准化处理,将所有对象分为两类,一类为正向(效益型)指标,一类为负向(成本型)指标;最后,计算相应指标的比重、熵值和权重。

3.基于中心点混合可能度函数的灰色聚类评估模型。灰色聚类是根据灰色关联矩阵或灰数的可能度函数将所考察的观测指标或观测对象划分成若干个可定义类别的方法[5]。其中,基于可能度函数的灰色聚类评估模型有两种:一种是基于端点的混合可能度函数,此类函数评估模型适应于各灰类边界清晰,但最可能属于各灰类的点不明的情况;另一种是基于中心点的混合可能度函数,此类函数评估模型适应于较易判断最可能属于各灰类的点,但各灰类边界不清晰的情形。本研究数据较易判断转折点且灰类边界模糊,因此选择基于中心点混合可能度函数的灰色聚类评估模型[6]。具体计算过程参照周春光等的做法[7]:第一,根据分析对象的需求,将分析结果划分为差、中、良、优4个区间,并分别确定中心点。第二,根据不同灰类,分别构建相应的可能度函数,通过公式计算出各灰类的值。第三,根据前文中熵值法确定的各指标权重值,计算综合聚类系数,具体结果见表2。第四,判断评估结果,基于表2的数据得出广西各地市中等职业教育发展水平的评估等级。需要说明的是,达到“优秀”等级的城市,表明该城市中等职业学校发展水平优于国家设定的标准;评估结果为“良好”等级的城市,表明该城市中等职业学校发展水平与国家设定的标准基本持平;评估结果为“中等”及以下的城市,表明该城市中等职业学校发展水平尚未达到国家标准。具体评估结果表明,优秀等级的城市分别为南宁、柳州、桂林、梧州;良好等级的城市是崇左;中等等级的城市是贺州、河池;北海、防城港、钦州、贵港、玉林、百色、来宾处于不足等级。

二、广西中等职业教育存在的问题分析

研究结果显示,广西中等职业教育市域之间存在着较为明显的层次差距,其中有9个城市的中职学校办学条件尚不达标,发展提升仍面临较大压力,具体包括以下几个方面的问题。

(一)整体投入不足,办学条件达标率低

1.广西中等职业教育规模较大,但经费投入整体不足。从职普比的数据看,广西的数据高于全国平均水平;广西全区“每十万人口中职在校生数量”平均为1396人,国家平均值为829人,广西高出全国平均值68个百分点。广西中等职业教育能获得的财政投入少与规模大的矛盾突出。具体来看,一是中等职业教育经费投入总量不足。2020年,全国中等职业教育经费约占一般公共预算支出的1.57%,广西全区中等职业教育经费约占一般公共预算支出的1.43%,略低于全国平均水平。从城市来看,2020年南宁市、柳州市、贵港市的财政性中等职业教育经费占一般公共预算支出分别为3.31%、1.68%和1.64%,达到全国平均水平,其他城市的财政性中等职业教育经费拨款均低于1.57%,并且有7个城市财政性中等职业教育经费占公共预算支出比例基本在1.2%以下。二是生均教育经费投入不足。以“中职生均一般公共预算教育经费”为例,2020年我国中职生均一般公共预算教育经费平均值为17446.93元,广西14地市仅有崇左市的17272元最为接近国家平均值,其余13个城市此项经费拨款超过国家标准60%(10468元)的仅有7个,其余6个城市拨款额均未达到国家平均水平的60%。

2.生均教学面积不足,“人地矛盾”现象突出。广西中职学校的“人地矛盾”是指在校生数量与中职学校教学面积之间存在矛盾的现象,主要表现在:一是中职学校设置数量不足。人口是中职学校设置的重要参照指标,通常以“每十万人口中职学校数”作为测量标准。与全国“每十万人口中职学校配套数”0.53的参考标准进行比较,广西仅有5个城市达标,其余9个城市均低于参考标准,其中防城港、钦州、贵港和玉林4个城市中职学校的设置数量不及参考标准值的60%。二是中职学校校均在校生数量偏高。2020年,我国每十万人口中职在校生数量平均为829人,广西14个城市“每十万人口中职在校生数量”均高于国家平均值,最低的是崇左867人,最高的是南宁2090人,全区平均值为1396人,约为全国平均水平的1.68倍。广西中职学校设置数量不足导致中职校均在校生数量偏多,学校数量没有随着在校生数量的增长而同步增加,导致广西中等职业教育教学空间不足的问题较为突出。

区域财政性教育经费受地区收入水平、经济结构、对教育的重视程度、人力资本情况、社会文化传统、政府竞争和财政分权制度等因素的影响。[8][9]造成广西中等职业教育投入整体不足的因素是多方面的。其一,广西经济发展水平整体不高,产业发展起步较晚,基础较为薄弱。2020年全区财政收入1717亿元,财政自给率27.9%,可供分配的财政资源相对有限。其二,2020年广西中职仅有51.1%的毕业生实现区内就业[10],广西产业发展水平低,难以为中职毕业生提供与其就业期望相匹配的岗位数量,使得近一半的中职毕业生流向区外就业。因此,中等职业教育在区外就业学生的财政投入产出呈现负收益,一定程度上影响了政府对中等职业教育投入的信心。其三,近年来广西财政加大对产业、基建等方面的地方发展性投资,在一定程度上对公共教育的财政性支出产生较大的挤出效应。

(二)教师数量相对不足,整体质量不高

师资队伍发展水平主要从“数量”和“质量”两个维度进行测量,“质量”涉及教师学历、教学能力、研究能力等,可通过教师学历达标率、职称结构比例和“双师型”教师比例等指标衡量[11];“数量”通常采用生师比作为测量指标。研究发现,广西中职师资队伍建设质量不高和数量不足的问题并存。

1.中职学校教师数量不足,“生师比”偏高。一是广西中职学校专任教师和专业课教师数量不足。《中等职业学校设置标准》规定,“城市学校专任教师一般不少于55人,农村学校专任教师一般不少于35人”“专业课教师数应不低于本校专任教师数的50%”。对比这两项指标,广西中等职业学校中约有20%专任教师人数在35人以下,近10%的学校专业课教师占任课教师的比例不到50%。二是广西中职业学校“生师比”偏高。《中等职业学校设置标准》规定,中职学校“生师比”标准应为20∶1。研究发现,2020年广西中职学校“生师比”为34.05∶1[12]。在不计算兼职教师的情况下,广西中职学校“生师比”平均值为38∶1,14个城市中职学校的“生师比”均未达到国家标准。2013—2020年,广西中职学校“生师比”整体呈“U”形变化趋势,“生师比”指标均未达到国家设置的标准[13]。

造成广西中职教师数量不足的原因包括:其一,2018—2020年广西中职教育招生数量稳中有升,由2018年的24.8万人上升至2020年的27.6万人,在校生数量也逐年攀升。其二,中职学校教师流动性较大,部分优秀专业课教师由中职学校转入高职院校,部分文化课教师由中职学校转入普通高中,导致广西中职教师队伍的增量并未与学生群体的增长实现同步。因此,广西中职教育“生师比”一直保持较高比例。

2.中职教师队伍整体质量不高。一是具有研究生学历的专任教师比例低。专任教师拥有研究生学历的数量可以从侧面反映出一个地区的办学水平。通过数据对比可以发现,广西中职学校拥有硕士学位的专任教师比例较高的城市和综合评估优秀的城市实现了空间重叠。南宁、柳州、桂林、梧州4地的中职学校有超过9.5%的专任教师拥有研究生学历。其他评估成绩较低的10个城市,其中职学校拥有研究生学历专任教师的比例为2%~7%。而广西中职学校拥有研究生学历专任教师的平均比例为6.7%,低于8.5%的全国平均水平。二是教师职称结构不合理。2020年广西中职教师职称结构截面数据显示,具有正高级职称的人数为156人,副高级职称为4082人,中级职称为8525人,初级职称为6523人,职称未定级为7581人,分别占中职教师总数的0.58%、15.19%、31.73%、24.28%和28.22%,职称构成呈典型的“金字塔”形。2020年全国中等职业教育教师总体职称结构为正高级职称0.47%,副高级职称24.67%,中级职称37.71%,初级职称23.34%,职称未定级13.82%。与全国中等职业教育教师职称总体结构相比,广西中职学校高级职称教师数量偏低,初级及未定级的教师占比过大。三是“双师型”教师比例整体达标,但部分城市仍未达标。《中等职业学校设置标准》规定,中职学校“双师型”教师比例基本标准为30%,广西全区“双师型”教师平均值为32.45%,已经达到国家基本标准。从城市角度观测,贵港(25.45%)、百色(26.15%)、河池(28.96%)、来宾(25.3%)、崇左(27.81%)五个城市的中职学校“双师型”教师比例还未达到国家标准。