高职院校服务乡村振兴的实践特征、行动逻辑及优化路径

作者: 彭泽平 庞贺峰

[摘要]高职院校是乡村振兴的重要推动力量。以高职院校服务乡村振兴的相关案例和访谈材料为样本,通过扎根理论从价值、技术和空间三个维度分析发现,当前的服务困境主要是乡村振兴的人才“去留”矛盾、高职院校与乡村产业的供需错位、东中西部的乡村发展形态迥异。同时,高职院校服务乡村振兴主要有三个行动逻辑:价值逻辑从“离农”到“亲农”的人才培养导向,治理逻辑从“单一”到“多元”的现代治理模式,目标逻辑从“模糊”到“精准”的战略目标定位。为此,可从五个方面优化服务路径:跃迁思路,以新发展理念引领服务;协同共治,以现代化治理推动服务;教育转型,以科学化施教助推服务;提高站位,以新目标定位指引服务;拓展空间,以全方位育人护航服务。

[关键词]高职院校;乡村振兴;理念引领;协同共治;教育转型

[作者简介]彭泽平(1974- ),男,贵州天柱人,西南大学教育学部副部长,教授,博士生导师;庞贺峰(1983- ),男,山东德州人,西南大学教育学部在读博士,重庆交通大学党委组织部副部长,讲师。(重庆 400715)

[基金项目]本文系重庆市教育科学规划2023年度重大课题“中国式现代化背景下推进乡村教育高质量发展机制研究”的阶段性研究成果。(课题批准号:K23YA2020004)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)15-0014-08

一、问题的提出

2024年中央一号文件即《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》提出,发挥职业院校作用,提高农民教育培训实效[1]。高职教育与乡村社会经济发展紧密相连,在赋能乡村振兴、推进乡村现代化过程中发挥着重要作用。高职院校不仅为乡村振兴供给最直接的人才,同时其服务定位、社会职能与乡村振兴、全民共富具有内在契合性。在党和国家全面推进中国式现代化的新征程上,乡村发展目标从保障生存、物质需求阶段进阶到产业、人才、文化、生态、组织五维共生共荣阶段。高职院校如何立足教育立场,缔结与乡村内生需求深度交互的“社会契约”,落实服务乡村现代化与可持续发展的时代使命,仍需在实践中不断探索。

据《中国高等职业院校精准扶贫报告(2013—2020年)》统计,近八年中,我国高职院校累计为贫困地区派遣技术专家7.6万人次,驻村干部22万人次,开展各类培训682万人次,累计帮扶贫困地区产业增收达45.15亿元[2]。《2023中国职业教育质量年度报告》中提到,诸多高职院校持续发挥专业技术优势,加强农业关键核心技术、现代化农机装备等现代农业技术研发,扩大现代农业主导品种、主推技术以及新装备、新方法、新成果等推广应用,面向一线农业人员开展现代农业生产等技术培训,切实把现代农业技术、先进科技成果、实用生产技能送到田间地头,助力传统农业升级、农村产业发展、农民技术技能提升,成为乡村振兴战略实施的重要推动力量[3]。根据国家统计局公布的数据,截至2023年底,我国农村常住人口为4.77亿人[4]。面对庞大的农村常住人口与乡村社会发展极不平衡的现实,对标国家乡村振兴战略的宏伟愿景,我国高职院校还存在功能结构单一、区域分布不均衡、服务乡村能力欠缺等诸多不足。

近年来,我国学者高度关注高职院校服务乡村振兴的系列问题。例如,朱德全等从技术逻辑[5]、经济逻辑[6]、教育逻辑[7]、制度逻辑[8]等多维视角分析了职业教育服务乡村振兴的内在机制与价值旨归;涂三广、王浙总结了我国职业教育服务乡村振兴的讲习所模式、循环智能模式、多元共治模式、数字乡村模式等六大模式[9];田真平探讨了职业教育助力乡村产业振兴的实践困境和服务模式[10];陈氢等对常态化帮扶视域下职业教育服务乡村振兴的逻辑转向、问题及路径进行了探索[11]。整体来看,已有研究多聚焦理论探讨与具体案例,对高职院校服务乡村振兴的应然逻辑与经验、问题展开分析,而从大样本的实证角度探寻高职院校服务乡村振兴的有效经验与实际问题的研究较少。基于此,本研究运用扎根理论、词频分析和聚类分析三种方法,对全国31个省份的样本进行深度分析,总结当前高职院校服务乡村振兴的实践特征,并从结构与要素角度分析高职院校服务乡村振兴的行动逻辑,探索高职院校与乡村振兴的深层互动机制,尝试提出优化高职院校服务乡村振兴的路径,以促使高职院校有效协同乡村经济社会高质量发展。

二、样本选择与研究方法

(一)样本选择

为保证研究样本的全面性、多元性,本研究以全国31个省份的121所高职院校服务乡村振兴战略的实践方案为样本,辅以综合性的文本材料,并将样本以东、中、西部的地域分布进行划分,分层分类对研究案例进行筛选。同时,通过访谈深入乡村振兴一线的部分高职院校驻村教师、乡村振兴专家学者、服务乡村的大学生等群体,完成个案访谈等资料收集工作。从样本的分布情况来看,121所高职院校分布在全国不同区域,其中东部41所、中部33所、西部47所。

为便于分析,本研究将收集到的高职院校服务乡村振兴案例样本及访谈文本按省域和层次予以划分,并选择典型案例进行深度分析。对收集资料的初步整理和研究发现,高职院校结合自身实际,充分发挥专业优势深度服务乡村振兴的现实需要,成效比较明显。从服务方式看,高职院校普遍通过输送科技特派员、驻村干部、学生实践群体等方式,开展职业农民培训、订单式人才培养,创新校地合作、政校合作、产业扶持等活动,推动高职院校服务乡村振兴向纵深发展。基于已有分析,本研究拟经由案例样本分析高职院校服务乡村振兴的实践特征,总结、归纳高职院校服务乡村振兴深层的行动逻辑,以期优化高职院校服务乡村振兴的实施路径。

(二)研究方法

本文采取质性研究范式,综合运用扎根理论、词频分析与聚类分析三种方法,深度分析高职院校服务乡村振兴的案例样本。运用扎根理论对案例样本进行编码,分析总结高职院校服务乡村振兴的实践特征;运用词频分析归纳高职院校服务乡村振兴的关注热点、发展趋势;运用聚类分析探寻不同区域高职院校服务乡村振兴的行动逻辑。

三、实证分析

(一)高职院校服务乡村振兴的实践结构

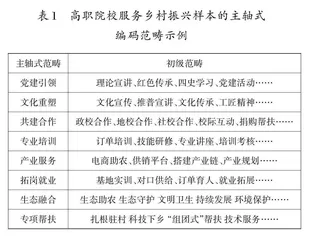

本文借助Nvivo 12质性分析软件对高职院校服务乡村振兴的案例样本进行自下而上的三级编码。首先,进行开放式编码。将原始文本在Nvivo软件中导入并进行自动编码操作,结合访谈调研数据,形成基于Nvivo编码的初级范畴,进而组织人工逐级进行开放式编码,实现原始高职院校服务乡村振兴案例的初始范畴化编码进程。开放式编码过程中不做初始概念预设,旨在解读当前高职院校服务乡村振兴的实践特征。其次,进行关联性编码。在运用开放式编码初步抽取研究的初级范畴基础上探索关联性编码,抽取二级维度,经过多轮筛选和反复训练提取选择式编码,解释高职院校服务乡村振兴的核心内容。通过整理编码结果,共得到58个开放式“初级编码”。最后,进行选择性编码。根据主轴式编码中“初级范畴”相关内容(见表1),进行深度比对和分析,凝练出8个主轴式范畴之间的逻辑关系,对高职院校服务乡村振兴的实践特征做出合理性总结和概括。将“党建引领”“文化重塑”等体现高职院校服务乡村振兴的价值导向的主轴式范畴归为“价值层次”,将“共建合作”“专业培训”“产业服务”“生态融合”等表现高职院校服务乡村振兴方式途径的范畴归为“技术层次”;将“拓岗就业”“专项帮扶”等蕴含高职院校服务乡村振兴人力保障价值的范畴归为“人才层次”,完成选择性编码。

在三级编码之后,还要进行饱和度检验。为确保扎根理论研究的有效性,本研究通过随机检索东中西部相关高职院校服务乡村振兴的案例进行随机饱和度检验。结果表明,除原样本扎根理论编码主轴式范畴以外未发现新的范畴,高职院校服务乡村振兴的扎根理论研究结果得以验证。

根据扎根理论分析得出高职院校服务乡村振兴战略的研究结果,可以得出选择性编码和主轴式编码的逻辑关系。依据高职院校服务乡村振兴的实践形态,主范畴之间的逻辑关系具体为:以强化“党建引领”和“文化重塑”等方式,体现高职院校服务乡村振兴的价值追求;通过开展“共建合作”“专业培训”,深化“产业服务”、助推乡村“生态融合”,以充分发挥高职院校在服务乡村振兴中的技术优势;通过“订单育人”“实训基地”等方式,为高职院校毕业生“拓岗就业”;通过“扎根住乡”“科技下乡”等“专项帮扶”方式,充分发挥高职院校在服务乡村振兴中的人才优势。

(二)高职院校服务乡村振兴的特征分析

本研究通过访谈调研等方式,收集了大量高职院校服务乡村振兴的样本资料、案例文本等材料,研究中借助词频分析方法进一步探索了不同地域高职院校服务乡村振兴的实践样态差异。从词频分析结果看,当前高职院校服务乡村振兴呈现多元分布的特征。其中,“建设”“乡村”“振兴”“学院”“发展”“教育”“工作”属于高频词,核心落脚点在“发展”,这是高职院校服务乡村振兴的价值旨归;“职业”“技术”“实践”“服务”“活动”“基地”等高频词揭示了高职院校在服务乡村振兴过程中的主要方式和途径,各高职院校特别是涉农院校充分发挥自身在办学条件、学生培养、师资建设、职业培训等方面的优势,因地制宜,取长补短,服务乡村振兴,为广大乡村地区经济社会发展注入澎湃动力;“工作”“三下乡”“驻村第一书记”“就业”“实践锻炼”等高频词汇表明,高职院校服务乡村振兴既有教职工的深度参与,也有在校大学生的实践活动以及毕业生的创业选择。随着乡村振兴战略向纵深推进,迫切需要高职院校在人才培养、技术服务、产业支持等方面发挥重要作用,为乡村振兴战略的迭代升级、实现由数量规模型向质量效益型的转变,提供强大支撑。

为厘清高职院校服务乡村振兴样本之间的相关性,本研究通过聚类分析进行科学论证,为高职院校更好地服务乡村振兴提供参考和依据。各高职院校服务乡村振兴样本的相关性强度如表2所示。

由表2可知,U8与U9、U6与U4、U8与U7这3组高职院校间的样本相关性较强,聚类系数的分值为0.843、0.828、0.827;而U7与U1、U9与U1、U9与U2这3组高职院校间的样本相关性较弱,聚类系数的分值为0.616、0.582、0.572。

从聚类系数分析来看,由于不同区域高职院校受历史传统、区位条件、资源支持等因素影响,我国高职院校服务乡村振兴的模式呈现东中西的地域性差异。从样本相关性较强的几所院校类型来看,U9、U8与U7等高职院校,从地理位置分布来看均属于东部地区,且从专业设置类型来看均属于农业类院校,专业设置涉及旅游管理、农产品深加工、现代农业技术等,主要集中在第三产业。相对而言,U1、U2、U3等高职院校,其地理位置分布属于西部地区,专业设置涉及中草药种植、家畜养殖、民族工艺品等,主要集中在第一产业。U4、U5、U6等高职院校,其地理位置分布属于中部地区,专业设置涉及农业机械化、焊接技术、建筑工程施工等,主要集中在第二产业。从样本相关性检验来看,相关性较强样本的高职院校在地理位置或专业设置方面呈正相关性。也正是由于以上因素,同地区同类型院校之间相互交流较多,因而在服务乡村振兴战略方面所采取的措施也比较接近。

四、结果讨论与优化路径

(一)高职院校服务乡村振兴的实践样态

通过扎根理论分析高职院校服务乡村振兴的主要特征,探寻高职院校服务乡村振兴在价值、技术和空间三个维度的实践样态,可以为高职院校优化服务乡村振兴的路径,提升服务能力和水平提供结构化分析视角。当前,高职院校服务乡村振兴实践仍然存在一些困境,主要表现为乡村渴盼人才而人才向往城镇的矛盾、技术支持与乡村需求之间的“错位”、高职院校专业和课程内容设置与东西部区域发展“失衡”不匹配等。

1.价值样态:乡村振兴的人才“去留”矛盾。教育是推动社会发展的核心力量,高职院校作为职业教育的主阵地,在乡村振兴中扮演着极其重要的角色。通过培养新型农业人才,高职院校能为乡村产业结构转型、创新驱动、生态保护等提供有力支持,助力乡村经济社会高质量发展。在此过程中,高职院校人才培养的价值不止于提升其专业技能,更在于思想观念的引导和价值取向的塑造。如何让更多学生树立“为农”价值观念,扎根乡土、服务乡村,是高职院校在人才培养环节需要切实关注的话题。