高等教育扩张进程下德国职业教育的类型坚守与功能延展

作者: 唐慧 谢莉花 李依瞳

[摘要]德国职业教育在以高校教育为主体的全球性高等教育扩张过程中并未落于下风,仍体现出其强大的体系功能,一方面根据社会发展需求持续升级教育内容、完善职业进修教育层次,坚持以授予职业型资格为本体任务,形成体系内部独立且畅通的发展路径;另一方面则通过延展体系边界,建立多种职业教育类学校以及形成混合职业教育和高校教育的多元教育形式。德国职业教育体系在坚守类型特性的同时,延展出不同的附加形态和功能回应高等教育扩张,在当今社会依然生机盎然。

[关键词]职业教育;高等教育扩张;职业型资格;类型坚守;功能延展

[作者简介]唐慧(1988- ),女,湖南湘潭人,同济大学职业技术教育学院,德国班贝格大学社会与经济科学学院经济教育学在读博士;谢莉花(1983- ),女,江苏常州人,同济大学职业技术教育学院,副教授,博士;李依瞳(1997- ),女,黑龙江哈尔滨人,同济大学职业技术教育学院在读硕士。(上海 201804)

[基金项目]本文系2020年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“职业教育专业建设与产业发展的谱系图研究”的阶段性研究成果。(项目批准号:20JZD055)

[中图分类号]G719.3/.7 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)03-0089-07

近年来,关于职业教育与高校教育①之间的关系频繁出现在德国科学实践和政策议程中,一方面由于教育体系中教育层次和重心的提升,普通高中生和大学生的数量随着高校教育扩张显著增加;另一方面由于劳动市场对人才资格结构和要求的上移,不管是职业教育还是学术教育都面临着认知要求的提升。在此背景下,德国曾经明显分野的职业教育与高校教育之间会形成何种新关系?职业教育又会如何应对,从而保持自身的适应性和竞争力?文章通过分析德国高等教育扩张下职业教育与高校教育的互动举措,厘清两者的现实关系,并由此探寻德国职业教育的发展和应对之策,以期为我国职业教育发展提供借鉴和启示。

一、情境分析——一个机遇大于危机的时代

(一)国际高等教育扩张中德国职业教育对国家竞争力的有效助力

经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development以下简称OECD)曾于1998年提出高等教育的新范式,即“全民高等教育(Tertiary education for all)”②,指向了高等教育的全球扩张趋势。2017年,OECD成员国中首次进入高等教育的人群在同年龄区间的平均比率为65%,其中新西兰89%、瑞士82%、智利81%、丹麦和日本79%,德国60%③。在OECD看来,高中阶段教育已成为融入现代经济社会的最低要求,高等教育则极大促进了社会、经济和文化发展,拥有庞大高等教育规模的国家经济发展相对成功④。从数值上看,德国高等教育扩张有所滞后,但现实情况有所遮蔽。

第一,德国职业教育拥有等值于传统学士、硕士学位且受到法律认可的高级职业型资格,但这种资格的获取形式(职业进修教育)在国际性数据统计中或被忽视:一是较多国家没有类似的资格获取形式,缺乏国际可比性;二是德国的高级职业型资格获取更多是由劳动市场上的行业组织主导,相关数据较难被国际教育指标所捕捉。

第二,德国的教育类型和等级划分与其他国家存在一定区别。比如,部分医学类、技术类教育在德国属于职业教育领域,医学类甚至是被单列于双元制教育之外的专门分区,而这些教育在其他国家通常被分配至高校教育领域;德国部分双元制职业教育质量与其他国家本科层次教育水平相当,对持有高校入学资格的学生也极具吸引力,如在技术制图员这一教育职业中,2018年新生中有72.1%持有高校入学资格⑤。

第三,德国职业教育有效地保障了劳动市场就业状况。与前述OECD提供的高等教育就读率排名不同,德国整体就业率是较高的。2017年,OECD成员国的平均就业率为77%,其中新西兰83%、瑞士83%、智利72%、丹麦82%,而德国81%⑥,且2017年德国整体失业率仅为3.9%,这表明德国社会的就业体系运行达到了一个较佳状态。德国职业教育与高校教育共同有效地支撑起国家教育体系和劳动市场。

(二)国家高等教育扩张中德国职业教育与高校教育的并行发展

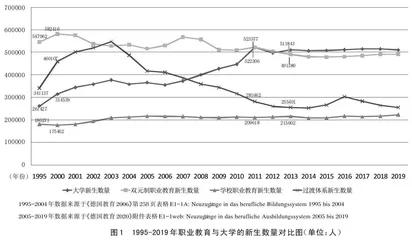

2011—2013年,德国迎来了职业教育史上的数据转折点。1995年高校新生人数为双元制职业教育新生人数的一半左右,但两者在2011年基本持平。2013年,高校新生人数首次超过双元制职业教育新生人数并持续至今(见下页图1),引发了德国社会的普遍关注,尤其集中在“双元制职业教育是否正在失去吸引力”等问题的讨论上。在高等教育扩张的背景下,高校教育与双元制职业教育、高等层次的职业进修教育必然会存在竞争关系,但不会明显威胁职业教育的地位,具体表现为:

第一,高校新生的绝对数量开始趋于平稳。为了满足日益增加的高校就读需求、保证高校的接纳能力和有效调控教育体系,德国相关机构通常预测分析高校教育发展,如文教部长联席会议发布的《中学生及其毕业生数量预测2016—2030》预估了德国持有各类高校入学资格的学生情况,结合往年就读高校的比例情况和移民因素,使用预测模型计算出截止到2030年的高校新生数量。就2015—2019年间已发生的统计性数据与同期预测性数据的匹配度来看,差值基本处于可控的浮动范围内,说明德国相关机构对高校就读人数发展的预判具有较高的准确性,德国高校新生的绝对数量自2013年起趋于平衡,预测至少会持续到2030年。

第二,双元制职业教育新生和高校新生成分错综复杂,并不能简单地分析数量关系。在高校入学资格方面,一是长期有效,德国学生不一定要在获得高校入学资格的当年就入学高校,他们可以推迟就读时间,如去参与社会服务、企业实践或进行职业教育;二是选择多样,文理中学的普通高中毕业生在获得高校入学资格后仍有可能选择中等层次的双元制职业教育而非高校教育;三是类型及其获取途径多元,学生在接受职业教育的同时或之后可以通过不同职业教育类学校就读不同教程,从而获得不同类型的高校入学资格。2018年,521901份新签订的教育合同中有29.6%的人持有高校入学资格⑥,516192名高校新生中大约有20%来自职业(教育)路径⑦。此外,2012—2018年德国本科生整体辍学率在27~29%⑧,辍学者迅速进入职业教育的现象并不少见。双元制职业教育新生和高校新生中均有来自对方体系的学生。在国际学生方面,通过职业教育获取的职业型资格的使用范围基本处于德国以及其他国家德语区的劳动市场内,而高校授予的学位则在国际上流动性较高,对德国劳动市场的贡献不明朗。就2018年来说,高校新生中国际学生的比例高达24.5%⑨。

第三,就读人数的骤减基本发生在职业教育中的过渡体系,而非双元制职业教育体系。过渡体系是社会补助性体系,旨在短时间内安置那些无法进入双元制和学校职业教育体系,又处于义务职业教育阶段的学生,教授他们一些基础的技能,使其能够顺利进入授予完整职业型资格的教程中。截至2013年,在高校新生人数显著增加的同时,双元制和学校职业教育体系就读人数并未骤减,反而过渡体系的新生人数大量减少。过渡体系如果过于庞大反而会增加社会的不稳定性,影响个体的持续发展以及加重国家的财政负担。

结合各方情况可以发现,德国教育体系中的融通机制正在发挥作用,一方面为社会提供了稳定的、明确的、独立的职业教育路径和普通—高校教育路径,另一方面则在不同教育类型间提供了自由灵活的路径切换机会,职业教育与高校教育联手共促德国教育体系的融通,挖掘教育潜力,降低社会不稳定性。对德国职业教育来说,现在是一个机遇大于危机的时代。

二、类型坚守——职业教育坚定授予职业型资格的本体任务

在高等教育扩张的情况下,德国职业教育如果想要维系体系优势、保持自身地位不变,需要根据社会、经济、科技发展进行升级和发展。不变意味着改变,在高校教育不断更新、突破自我的同时,如果职业教育仅仅只是停留在追求与过往教育水平持平的层面上,便会很快地面临淘汰。所以,面对高等教育扩张,德国职业教育的首要目标是类型坚守,反省自我、更新升级。起源于手工业学徒模式、发展于工业时代的德国职业教育体系在当下面临严峻局面:一方面,数字化发展使职业教育人群面向的专业工作中“知识含量”和能力要求有明显提高:另一方面,职业教育存在内生问题,如企业提供的教育岗位数量下降、教育岗位与学徒期望之间存在差距等问题。在高等教育扩张背景下,德国职业教育若要保持体系地位和竞争优势,就需要在类型坚守的前提下根据社会经济发展进行持续更新和升级,其核心根基是《职业教育法》意义下以授予职业型资格为目的的狭义职业教育体系,即“职业预备教育(Berufsausbildungsvorbereitung)、职业(初始)教育(Berufserstausbildung)、职业进修教育(Berufliche Fortbildung)和职业改行教育(Berufliche Umschulung)”。

第一,基于职业与劳动市场研究的教育职业升级。当人口老龄化、技术变革等社会外部环境发生变化时,工作环境变得更加多元、复杂,新工作岗位涌现、旧工作岗位淘汰,大多数专业工作都面临着资格提升的需求。在此趋势下,对职业和劳动市场进行充分研究,才可以更好地维系职业教育的类型特征。一是确定哪些专业工作会被同属的知识工作岗位取代。随着社会发展,部分专业工作会转化为知识工作,其人才培养会被转移至高校教育。二是确定哪些旧或新专业只有通过职业教育才能实现真正的价值。这些专业不会大范围地被智能化、物联网化技术和机器取代,但专业内容会有所变化。如建筑机器机电一体化工不仅要能够将断开的连杆支架焊回原处,还要能够利用计算机和诊断设备判断机器故障点,在设备与技术的加持下,其工作范围从过去只了解部分特定机器的运行与维修,扩大到了处理更多、更复杂的机器和系统。德国联邦职业教育基于现实情况开发新的教育职业,同时在《职业教育4.0倡议》下研究技术工人在未来数字化工作中需要的资格和能力,分批更新原有教育职业的教学内容。

第二,完整且独立的职业进修教育规范的确立。德国《职业教育法(2019年修订版)》对职业进修教育三级层次予以了法律认可。值得注意的是,一是职业进修教育的三级结构可以追溯至18—19世纪的低阶和高阶专科学校教育。2013年德国《进修教育条例》明确规定了进修教育的三级结构,并指明了层级间的晋升条件。但当时使用的是职业型称谓,如第一层级汽车服务技术员—第二层级工业师傅—第三层级企业经济师。同年《德国资格框架》也指明了进修教育三层级与学术型资格等值,但不同类的特性。专科学校教育与进修资格考试共同支撑德国职业进修教育三级层次资格的获取。二是启用“专业学士和硕士”称谓。2006年和2007年,德国经济部长会议两次提出应该考虑给职业教育“更加聪明的头衔”,如“专业学士或硕士”,提高德国职业型资格的竞争力和影响力。2019年职教法修订版最终在法律层面赋予了职业教育“行业专家—专业学士—专业硕士”的称谓,职业进修教育的核心本身不会发生改变,更不会向学术教育趋同,但可使公众更加清晰地辨别出职业进修教育与高校教育的等值关系。三是匹配双元制职业教育中教育职业的动态发展。如职业“奶制品实验员”对应进修职业“奶制品师傅”或“奶厂师傅—牛奶技术的专业学士”,而进修职业“奶制品师傅”则可对应“奶制品实验员”或“奶制品技术员”。这种职业教育的内部纵向衔接体现了德国职业体系的完整性、独立性。

三、功能延展——职业教育对普通、高校教育的包容与开放

对于德国职业教育而言,除了在体系内部形成晋升路径(职业初始教育—职业进修教育)并完善与升级教育供应外,也面临高等教育扩张带来的一些问题与挑战。中等职业教育的学生有机会进入德国应用科学大学或综合性大学吗?文理中学学生和大学生有机会参加职业进修教育吗?在高等教育领域中,职业教育只有职业进修教育这一种形态吗?当德国职业教育体系对此做出回应时,狭义意义下的体系边界便开始向外扩展,体系功能开始变得丰富多样。

第一,职业教育同样赋予了学生就读高等学校的可能性,职业教育类学校衍生型的产生开辟了职业学校和职业专科学校学生就读应用科学大学、综合性大学的升学路径。在德国,高校入学资格的获取起初被文理中学垄断,向职业教育开放的时间并不长,20世纪初职业教育学生主要通过“天赋测试”“特殊才能”等形式才能获取高校入学资格。直到20世纪60年代左右,德国迎来了以高校为主体的高等教育扩张,具备职业元素却以授予普通—学术型资格为主要目的的职业教育类学校进入大众视野,从职业教育端出发,为德国高校入学资格类型的分化及其多样获取路径做出巨大贡献。至今仍保留在国家教育体系版图中的有专科高中、职业高中和专科文理中学。职业教育类学校的衍生型(专科高中、职业高校、职业文理中学、专科文理中学)与基本型(职业学校、职业专科学校、专科学校)提供进入高校教育的三种路径:一是在《职业教育法》和《手工业条例》框架下完成职业初始教育和职业进修教育的人员(有职业经历)可进入高校,如完成职业初始教育的人员可在3年职业工作后通过资质测试进入高校;二是获得职业型资格后转入衍生型学校接受教育或者通过职业专科学校的附加活动,可以获得不同类型的高校入学资格;三是持有中等教育资历,直接进入衍生型学校或职业专业科学校以不获取职业型资格证书为目的进行相关学习,从而获取高校入学资格。