基于协同学的职业教育、高等教育、继续教育协同创新研究

作者: 胡永

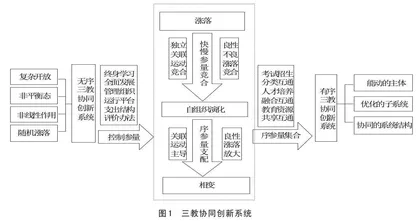

[摘要]统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新是党的二十大报告的创新论述,正确认识和有效落实这一论述具有重要的理论意义和实践价值。“三教”协同创新的理论基础是协同学,实质内涵是运用协同创新的路径方法来实现“三教”1+1+1>3的效应。“三教”协同创新的控制参量有服务终身学习和全产业链发展的教育理念、导出序参量的管理机构和法规制度、放大良性涨落的教育支出结构和评价考核办法,序参量有考试招生分类互通、人才培养融合互通、教育资源共享互通,自组织演化的条件是强化系统复杂性与开放性、非平衡态、非线性作用、放大良性涨落,相变后的系统构成框架是能动的主体、优化的子系统、协同的结构关系。

[关键词]“三教”;协同创新;协同学

[作者简介]胡永(1974- ),男,江苏徐州人,江苏建筑职业技术学院马克思主义学院,副教授,硕士。(江苏 徐州 221116)

[基金项目]本文系2022年度江苏省高校哲学社会科学研究一般项目“江苏现代高职教育发展经验与成效考评机制研究”的研究成果。(项目编号:2022SJYB1237,项目主持人:郭红军)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)11-0021-08

党的二十大对我国职业教育工作作出了新的战略部署:统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位。进入新时代、新征程,党中央运用系统观念,突出教育的整体效应,将职业教育、高等教育、继续教育(以下简称“三教”)进行系统化谋划、一体化推进,更加注重统筹“三教”协同创新。为此,基于协同学理论与方法,在厘清“三教”协同创新实质内涵的基础上,探究其内在机理和构成框架,具有重要的理论意义和实践价值。

一、“三教”协同创新的理论基础与实质内涵

协同一词来自古希腊语synergy,意为协和、同步、协调、合作等。协同学是20世纪70年代联邦德国著名物理学家赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)创立的一门系统科学理论,它研究系统在外界物质、能量、信息的作用下,通过非线性相互作用产生协同效应,从而自发形成特定时间、空间和功能的自组织有序结构。哈肯教授从激光理论和液体热力学中得到启示,以系统论、信息论、控制论、相变论等为基础,吸收了耗散结构理论的大量成功经验,着重研究自组织结构是如何形成的——协同效应的机理。在学术领域,协同、协同效应这些概念并不是协同学的新创,经济学、社会学等许多学科早就运用过。但是,协同学把协同效应提升到方法论的高度进行研究,是其他学科所没有的。

协同学研究对象是由大量子系统以复杂方式相互作用所构成的复合系统。协同是指子系统的协调合作,也包括由此产生的序参量的竞争合作。控制参量是环境向系统输入物质、能量、信息的总称。序参量是役使各子系统协调行动、决定系统有序的内部宏观要素。涨落是在环境作用下,反映系统宏观量的瞬时值偏离平均值而出现的起伏现象。自组织是指系统在没有外部指令条件下,内部机制驱动使之由无序走向有序,由低级有序走向高级有序的演化过程。相变是指从一种稳定组态跃迁到另一种稳定组态的现象和规律。一个具备开放性、非平衡态、非线性作用、随机涨落等条件的无序的复杂系统,在控制参量作用达到阈值时,关联运动取代独立运动占据主导地位,慢变量在与快变量的竞合中决定作用增强,系统宏观涨落效应放大。当慢变量决定作用增强到对系统秩序发挥主导作用时(称之为序参量),系统开始自组织演化,向有序或高级有序发展。当序参量支配作用持续增大、系统有序性持续增强到阈值时,系统发生相变达到某种稳定的宏观有序状态。

运用系统观念,提出统筹“三教”协同创新,是党的二十大报告的一大创新。在我国政策话语体系中,对“三教”之间关系的表述经历了三个阶段。第一个阶段,党的十九届四中全会之前,“三教”之间的关系是沟通衔接、结构合理,主要是服务经济建设人才需求、促进国民就业。第二个阶段,新修订的《中华人民共和国职业教育法》颁布前后,“三教”之间的关系是统筹协调发展、优化教育结构,直接服务现代职业教育体系和终身教育体系建设。第三个阶段,党的二十大报告将“三教”作为一个整体,统筹协同创新,落脚点是实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。在“三教”之间,“沟通衔接”的侧重点是强调“三教”之间的关系;“协调发展”不仅内含“三教”之间的关系,还强调“三教”之间的功能分工和各自的发展;协同创新则既包含“三教”之间的沟通衔接、功能分工,还包含在引入环境因素后,“三教”各自的和整体的创新发展。此外,党的二十大报告把统筹职业教育、高等教育和继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,以及优化职业教育类型定位,作为一体化举措用一个并列句式的完整句子进行论述,体现了对“三教”在内容、结构、形式、功能上全面协同创新的要求,以及对职业教育类型化发展的重点要求。因此,“三教”协同创新的实质内涵是运用协同创新的路径方法,通过一体化推进、全面协同、重点发展,来实现“三教”1+1+1>3的效应。

二、“三教”协同创新的内在机理

(一)“三教”协同创新的控制参量

协同学认为,控制参量是系统演化发生质变的外部决定因素。控制参量作用大小不仅决定着系统能否产生自组织演化,还决定着系统最终能否发生相变。当控制参量引起的内部协同效应低于阈值时,有序的新质突变为无序的旧质,系统结构、状态不变;当控制参量引起的内部协同效应达到阈值时,系统就会自发地从无序的旧质突变为有序的新质,系统开始自组织演化;当控制参量达到一个新的阈值时,系统从旧的结构会相变为一个新的结构。在社会这样一个巨型复杂系统中,政治、经济、科技、文化等源源不断地向“三教”协同创新系统输入各种各样的控制参量。从源源不断的、各种各样的控制参量中,找出对“三教”协同创新具有积极决定作用的控制参量至关重要。具体来说,能够直接引发、决定系统演化、相变的控制参量主要有以下几个方面:

1.引发自组织演化的服务终身学习和全产业链发展的教育理念。马克思主义认为,人的行为模式是环境作用—意识—实践活动。“三教”协同创新系统自组织演化行为模式也是如此,强调意识在外部作用与内部实践之间的桥梁、导向作用。20世纪90年代以来,人类生产生活与学习方式向智能社会转变,一次性学历教育向终身学习转变。适应这两个转变,统筹普通高等教育与职业教育一体化发展,为学生在中学后教育部门之间的无缝过渡学习提供更多的机会,成为当代国际高等教育改革共同的趋势。教育最直接最根本的对象是人,其次是职业人。进入智能社会,人要成为自由而全面的人,必须终身学习、全面发展,必须建设学习型社会、学习型国家。人要成为高素质的职业人,必须有贯穿全生命周期、服务全产业链发展的职业教育与培训,必须注重技术与学术相融合的综合职业能力培养。此外,“三教”尤其是应用型本科教育、职业教育和培训不仅具有认知理性,还具有实践理性。通过应用型、技术技能型人才培养与科技创新服务全产业链发展,是其认知理性的必然要求、实践理性的现实选择。因此,适应智能社会转变、服务终身学习和全产业链发展的教育理念,是引发“三教”协同创新系统自组织演化的思想先导。

2.导出序参量的管理机构和法规制度。近年来党中央、国务院的相关政策表述和行动举措,体现出服务终身学习和全产业链发展的教育理念,体现出系统化建设高质量教育体系、推进“三教”协同创新的强烈意愿。要把改革意愿尽快转变为实际行动,具备理性认知仅是必要前提,建设和完善能够直接控制和导出系统序参量的管理机构和法规制度才是关键。在管理机构上,要在中央教育工作领导小组的领导下,完善和落实职普融通、产教融合、科教融汇的跨部门跨行业的工作机制和专业化支持体系。改革基于职业教育是层次教育的、科层制的职业教育和高等教育相隔离的管理模式,建立基于类型教育的、平台制的职业教育和高等教育协调机制。在法规制度上,要在加强继续教育法等类型教育立法、教育执法的基础上,在入口、培养、出口等育人环节上,在人才培养、科技创新、社会服务等职能上,加强统筹“三教”协同创新的立法和执法。在区域层面上,加强对区域发展战略中教育一体化发展的组织、协调。比如,在长三角一体化区域发展战略中,上海、江苏、浙江和安徽一市三省共同签署了《长三角一体化教育协同发展三年行动计划(2021—2023年)》,着力加强长三角教育协同发展体制机制建设。

3.放大良性涨落的教育支出结构和评价考核办法。教育经费影响着教育功能的发挥及教育产出的质量和数量。在“三教”教育支出结构中,基于成本因素的职业教育经费投入相对偏低,高等教育资本性支出比例偏高,对人员、研发支出等质量方面的保障有所欠缺。要建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政投入制度,完善体现职业学校、应用型高校办学特点的职业教育和高等教育拨款机制,探索建立基于专业大类的职业教育差异化生均拨款制度,新增教育经费向职业教育倾斜。完善和优化教育经费配置结构,提高人员和研发经费支出比例,形成以经常性支出为主、资本性支出为辅的教育投入机制,实现从以物为主投入向以人为主投入的转变。教育评价对于教育实践具有直接的导向作用。当前,经济和产业对劳动力技术水平要求在逐步提高,高等教育实用化、职业教育高移化在加快发展。在评价办法上,要推进高校分类评价。在普通本科高校教育教学审核评估中,重视对应用型办学的评价;对以应用型人才培养为主要方向的普通本科高校要完善审核评估指标,如学生职业发展能力培养,产学研用创、就业服务区域和行业企业等。通过教育评价,引导普通本科高校重视应用型教育,鼓励有条件的普通高校向应用型高校转变或开办应用技术类专业、课程。高职院校教学工作诊断与改进办法要重视办学高等性评价,如学生全面发展与学习能力、创新创业能力和综合素质培养以及技术研发服务等。同时,还要把学历继续教育、职业培训、社区教育、老年教育等相应纳入本科院校、高职院校教学评估、项目申报、高质量发展考核等工作范围。

(二)“三教”协同创新的序参量

控制参量输入临界能够引发系统自组织演化乃至相变,但是控制参量并不直接决定系统如何自组织演化,系统自组织演化的内部机制、规则是序参量。在一个复杂系统中,在控制参量输入的作用下,数量众多的内部参变量对系统演化发挥着不同的作用。其中,绝大多数在临界点附近阻尼大衰减快,被称为快参量;一个或少数几个在临界点无阻尼现象,被称为慢参量。快参量伺服于慢参量,快参量对系统从无序向有序突变几乎没有明显影响,一个或少数几个慢参量即序参量决定系统的行为。序参量是系统在外部控制参量的作用下,在快参量、慢参量的竞合中,各子系统自主做出的共同选择,是整个系统共同遵循的宏观机制、规则。序参量一旦形成,就主导着系统从无序到有序、从低级有序向高级有序演化,反映着系统的宏观有序程度。因此,“三教”协同创新的内部决定因素就是其序参量。协同学运用统计物理学中的绝热消去原理,消去快参量,导出只包括一个或几个序参量的主方程。“三教”协同创新属于社会系统,可以灵活借鉴绝热消去原理找出序参量。基于上述分析,可以得出序参量的三个特征:一是序参量是子系统的共同选择;二是序参量支配的是系统行为;三是序参量是宏观参量。统筹“三教”协同创新的初衷是弥合义务教育阶段后教育中知识与技能、学术与职业的隔离,实现“三教”一体化发展。为此,“三教”协同创新系统序参量的选取既要符合序参量的三个特征,又要满足“三教”一体化发展的现实要求。

1.考试招生分类互通。职业教育与普通教育的价值取向和育人理念均有不同,建立职普融通的学生成长成才通道,考试招生既要依类型分类实施,又要为互通搭建桥梁。一是完善中考、高考“职普分流”框架,综合考虑家长、学生意愿与当地教育普及程度、经济发展水平,因地制宜、统筹安排好普通高中教育与中等职业教育、普通本专科教育与职业本专科教育招生计划比例,扩大职业本科院校和职业本科专业的招生规模,巩固专业学位与学术学位研究生分类招考制度的改革成果。二是完善高中(中专等)、专科、本科学段之间升学和职业教育、普通教育、继续教育之间转学的考试招生办法,重点完善职教高考、专升本考试制度,健全“文化素质+职业技能”考试招生办法,扩大应用型本科学校在职教高考、专升本招考中的招生规模,完善本科学校招收具有工作经历的职业学校毕业生的办法等。部属高校、地方高校和高职学校依据国家政策和自身办学定位,规范学历继续教育和各类培训的招生录取办法。