中国本土情境中的“产教融合”实践发展与理论构建

作者: 蓝洁

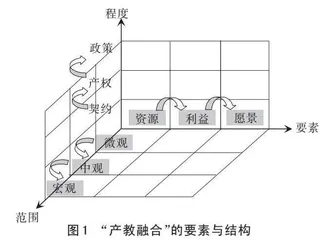

[摘要]中国本土情境中,经过产教同构、产教结合、产教融合的三个发展阶段,积累了丰富的本土经验。扎根于本土实践的“产教融合”理论命题需要立足于“当下”和“本土”的特定范畴,从内涵与外延、要素与结构、指标与测量三个方面构建理论框架。中国本土情境中的“产教融合”内涵是由机制关联建构的产业与教育关系体系,外延拓展覆盖产业与教育互动推进各种社会福祉的理念和经验;“产教融合”的体系结构中,产业与教育在微观、中观、宏观层面实现资源、利益、愿景等类型要素的不同程度互动;“产教融合”指标测量能够为不同时空的经验提供数据编码和归类框架,从而对当下鲜活实践做出判断和回应。

[关键词]本土情境;产教融合;本土构建;校企合作

[作者简介]蓝洁(1981- ),女,广西博白人,南宁师范大学广西产教融合研究院,教授,博士。(广西 南宁 541001)

[基金项目]本文系2023年广西教育科学重点研究基地重大课题“基于产教集聚示范区建设的广西职业教育类型化发展策略研究”的研究成果。(项目编号:2023JD05,项目主持人:蓝洁)

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)11-0029-08

教育与生产劳动相结合所面临的问题,不是中国独有的问题。但是,中国产生这些问题的原因、解决这些问题的方法,有其独特的情境,既承载复杂的本土教育改革经验,又蕴含丰富的本土话语特征。在这个意义上,有必要对中国本土情境中的“产教融合”实践发展与理论构建进行分析。

一、中国本土情境中的“产教融合”实践发展

职业教育家黄炎培先生早在1926年就提出“大职业教育主义”办学方针,强调职业教育必须参与全社会的活动和发展。中华人民共和国成立后,在不同时期经济基础与社会治理语境中,出现过一系列相近的实践探索,这些实践经验在对产业与教育的定位、合作形式、合作程度方面都存在差异,体现出产教关系在本土实践中的不断深化与发展。

(一)计划经济体制主导下的“产教同构”“以厂养校”

在计划经济体制主导下,产业与教育的关联呈现行政主导的捆绑式“产教同构”本土实践样态,典型经验包括工厂办学校、学校办工厂。

工厂办学校的典型经验,源于早期职业教育依附企业厂矿办学,发展到“单位制”主导下的产教关系,产教资源“捆绑”特征明显。1952年,《中央人民政府政务院关于整顿和发展中等技术教育的指示》颁布后,工厂办学校的实践普遍推行,催生了本土产教互动的萌芽。至改革开放前期,“单位制”逐步固化为本土的城市基层社会管理形式,并形成工厂办学校的产教同构实践经验。1985年,《中共中央关于教育体制改革的决定》进一步提出“要倡导各单位和部门自办、联办或与教育部门合办各种职业技术学校”,中专、技工学校大多由行业部门、企业办学,形成职业学校与行业企业在组织关系上的同构。但是,在“单位制”内部,职业学校单向度附属于行业企业,职业学校的办学、产出、评价主要由其所附属的“单位”决定,教育与生产难以实现资源、愿景的互动。

学校办工厂既加强了职业教育的实践教学,又补足了办学经费,一定程度上缓解了特定历史时期的职业教育资源困境。1958年,毛泽东同志在《工作方法六十条(草案)》中提出:“一切中等技术学校凡是有可能的,一律试办工厂或农场,进行生产,做大自给或半自给。”为解决办学经费困难问题而推行的“校办工厂,以厂养校”模式在20世纪80—90年代走向顶峰。1989年,《劳动部关于技工学校深化改革的意见》明确要求,“建立实习工厂(场)的学校要进一步充实和完善实习条件,没有建立的学校要限期建立”。1993年,《中国教育改革与发展纲要》继续强调,各级各类职业学校要主动适应市场需求,走“产教结合”的道路,发展校办产业,逐步做到以厂(场)养校。

(二)市场资源配置作用下的“产教结合”“校企合作”

在有计划的商品经济向社会主义市场经济体制过渡阶段,本土经济和教育体制的改革使产业体系与教育体系的关联发生调整,捆绑式的“产教同构”逐渐转向 “产教结合”“校企合作”的实践探索。

在20世纪80—90年代国有企业分离办社会职能的时代大潮中,工厂办学校的模式发生转型。本土“单位制”消解的过程中,教育作为社会服务的重要类型,逐渐从国有企业中分离。大批附属中专、技工学校从大型国有企业剥离,移交地方教育部门、人力资源与社会保障部门承办。这一时期,我国产业尚处于全球价值链中低端,各行各业对劳动力的技术技能需求不明显,同时农村剩余劳动力转移带来的人口红利充足,因此无论是国企还是新生的乡镇企业、民营企业,对劳动力技术技能培养的关注都不多。1998年国务院机构改革,大量国家部委或行业办的中高职院校下放到地方。加上高等教育大众化的冲击,由国家部委下放到地方以及由国有企业移交地方办学的职业学校一度陷入经费缺乏、招生困难的困境,发展举步维艰。

21世纪初期,本土职业教育进入快速发展的关键阶段,“产教结合”“校企合作”的实践模式取代“工厂办学校”“校办工厂、以厂养校”的做法。从宏观经济社会发展的环境看,农村富余劳动力经过多年的转移逐渐减少,东南沿海地区甚至出现民工荒和技工荒,国家层面加大力度支持职业教育和培训。2005年《国务院关于大力发展职业教育的决定》和2006年《教育部关于职业院校试行工学结合、半工半读的意见》都强调,职业教育要密切与行业企业的联系,依靠行业企业办学。为解决“学校热、企业冷”的校企合作微观问题,中央和地方政府层面出台组合政策,推进订单培养、集团化办学等具体的校企合作实践形式。“校办工厂”延展形成“前校后厂”“前店后校”等多样化做法,“以厂养校”的功能逐渐淡化。

(三)产业转型升级推动下的“产教融合”“企业主体”

社会主义市场经济体制完善的时期,在产业转型升级推动下,产教融合成为产教同构、产教结合的更高层次和更深程度实践。

2010年之后,产业和教育之间由于制度性壁垒带来的一系列问题逐渐显现。产业体系的用工需求面临两个方面的挑战:一是新技术快速发展,新产业迭代衍生,职业替代的速度加快,与产业分离的人才培养滞后于产业发展的需求;二是世界竞争格局发生变化,粗放式的经济增长方式已经没有后续空间,我国要从原来的世界工厂框架下解放出来,及时实现产业的转型升级,就需要对产业链、技术链、创新链、人才链的整体部署。2014年,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》明确要“深化产教融合、校企合作”。2017年,《国务院关于深化“产教融合”的若干意见》将“产教融合”置于供给侧结构性改革和促进就业的宏观背景中谋篇布局。2019年,我国已经建立56个国家级行业职业教育教学指导委员会,1400多个职教集团覆盖90%的高职院校,500余个中国特色现代学徒制试点,传达出中国进入高质量发展阶段后的劳动力市场供给改革动向,这些实践探索也是中国对世界教育的独特贡献。

2022年4月,新修订的《中华人民共和国职业教育法》将“产教融合、校企合作”确立为职业教育办学实践的规范化结构形态与运行机制,并通过法律的形式明确企业作为职业教育办学主体的定位;10月,党的二十大报告进一步提出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”。12月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,明确提出打造“行业产教融合实践共同体”,建设“开放性区域产教融合实践中心”,鼓励学校、企业以“厂中校”“校中厂”的方式共建实践中心。

产业和教育的关系在不同历史时期,出现形义相近的概念更迭和实践探索,体现了产教关系的时序性发展,以及产教、校企通过相互赋能、优势互补服务于人力资源开发。

二、中国本土情境中的“产教融合”实践特征与理论命题

扎根中国本土实践,是“产教融合”理论构建的基础工作。只有聚焦本土情境中的“产教融合”论题,关注当下“产教融合”实践中的产业、教育、岗位、技术变化,通过严谨的逻辑论证和独立的学术判断,对鲜活的实践问题做出判断与回应,才能形成具有批判力度和深度的本土理论体系,在分析比较中国与西方国家教育发展差异时才具备更强的解释力。

(一)形成于本土经验的“产教融合”实践特征

中国“产教融合”的本土实践在融合主体、成本分担、融合路径、政府角色等方面都形成了鲜明的中国特色模式。

一方面,“产教融合”体现了本土教育实践主动适应国家经济社会发展需要所进行的机制改革与责任担当。从“校办企业、以厂养校”“订单培养”的基层实践探索,到现代学徒制、混合所有制、职业教育集团等系统性的模式设计,都是职业教育主动适应产业发展的制度探索;在“双一流”建设总体方案中,将产教融合作为大多数本科高校转型发展的战略自觉,建立产学研深度融合的技术创新体系,也是高校创新资源服务经济社会发展的重要维度。

另一方面,“产教融合”体现了政府管理向共治、善治和法治的治理体系与治理能力现代化转型。在“产教融合”话语体系生成的进程中,政府对教育和产业的管理,从制度性产教捆绑、产教分离,逐步转向多元主体和依法治教。在当前深化产教融合改革的治理体系中,政府主要负责制定基本规则,如通过产教融合型城市构建产教融合的秩序,通过产教融合型行业、企业、高校、基地的建设,架构产教融合的施展空间,并对产业和教育的互动关系实行动态监管,对产教融合的运行施加良性影响。“产教融合”是中国治理体系发展的选择,也是治理能力现代化的体现。

(二)扎根于本土实践的“产教融合”理论命题

我国“产教融合”领域的研究者与实践者,已具有本土的学术自信以及方法论层面的自觉。各种类型的“产教融合”专门研究机构,提供了独特的观察视角。研究机构主导的如山东省教育科学研究院与潍坊市教育局合作共建的潍坊市产教融合研究院;企业主导的如中欧(聊城)人工智能产教融合研究院;高校下设的有南宁师范大学的广西产教融合研究院、南昌大学的产教融合鹰潭研究院、陕西工业职业技术学院的西部产教融合研究院、郴州职业技术学院的产教融合研究院等;行业与企业合作的如重庆市汽车维护与修理行业协会和重庆合信原力实业(集团)有限公司主办的重庆合信产教融合研究所。这些层次类型多样的研究机构,有助于“产教融合”的研究视角关注和走进当地实践,从实践情境中考察、提炼、归纳和总结源于实践语境的需求,生成体现本土意识、本土情怀与本土责任的“产教融合”话语体系。

已有的本土研究不再局限于复制国外相似理论与模式,而是聚焦中国特有的“产教融合”问题,有意识地进行内部实践向度的深入分析,为探索“产教融合”相对稳定的内涵特征提供了线索和依据。但要构建完整的、区别于西方国家的本土“产教融合”话语体系,仍然需要立足于“当下”和“本土”的特定范畴,构建理论命题。

时间维度的“当下”是“产教融合”理论构建的立足点,空间维度的“本土”是“产教融合”实践经验发生和理论命题形成的基础。本土“产教融合”经历“产教同构”“产教结合”的实践阶段后,在产业、教育、岗位、技术持续变化的当下,提出“厂中校”“校中厂”“产教融合实践共同体”的迭代发展路径。本土“产教融合”的内涵与外延、要素与结构、指标与测量是当下本土“产教融合”理论命题的三个主要方面,需要理论研究领域通过严谨的逻辑论证回应当下鲜活的实践问题。

三、扎根中国本土实践的“产教融合”内涵与外延

“产教融合”概念的内涵与外延,需要解释本土“产教融合”实际经验当中,哪些现象、实例属于“产教融合”的肯定性经验,哪些属于否定性案例。

(一)“产教融合”的概念内涵与否定性边界