老年人智能技术学习成效的影响因素及关联路径

作者: 王思瑶 马秀峰

[摘要]基于老龄化日益严峻和智能技术普遍应用的现实情况,选取具有丰富智能技术学习经历的老年人开展半结构化访谈,以扎根理论为研究取向进行三级编码,挖掘影响老年人智能技术学习成效的因素,并采用解释结构模型构建老年人智能技术学习成效影响因素的结构模型,阐明其影响关系与关联路径,力求增强老年人智能技术学习成效。结果发现,影响老年人智能技术学习成效的7个主范畴包括感知价值、情感态度、学习行为、群体网络、教学质量、师资质量、设施资源;17个初始范畴构成6级递阶结构模型,可分为根源性因素、过渡性因素和表层性因素。在此基础上,厘清了老年人智能技术学习成效的驱动机理,提出了提升老年人智能技术学习成效的三条路径:师资智力建设,设施载体支撑;教学保障,群体支持,特质优化;导引学习行为,助推深度参与学习。

[关键词]老年教育;智能技术;学习成效;影响因素;结构模型

[作者简介]王思瑶(1997- ),女,河北河间人,曲阜师范大学继续教育学院在读硕士;马秀峰(1963- ),男,山东济南人,曲阜师范大学继续教育学院,教授。(山东 曲阜 273165)

[基金项目]本文系2018年国家社会科学基金一般项目“面向知识流分析的中文文本主题生成模型构建及应用研究”的研究成果。(课题编号:18BTQ069)

[中国分类号]G777 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2023)11-0092-08

人类平均寿命显著延长,老龄化已然成为全球所关注的重要问题。由联合国发布的关于全球人口统计报告《世界人口展望2019:发现提要》可知,全球人口结构继续老化。其中,中国人口结构老龄化形势日益严峻,预计到2050年老龄化率为26.1%,在全世界排第33位。此外,从智能技术发展之“快”和老年人学习进程之“慢”的层面上来讲,智能技术对老年人而言不是赋权而是限权,他们由于无法熟练应用智能技术等基础性工具而被贴上“数字流民”“数字贫民”的标签,成为智能社会中最不受关注的“弱势阶级”,致使越来越多的老年人面临着智能社会融入难的困境。循此,深度挖掘老年人智能技术学习成效影响因素以助其有效驾驭智能技术,不仅直接关乎老年人的社会融入问题,更密切影响着智能社会的协调发展与终身学习型社会的构建。然而,通过文献梳理发现,目前关于老年人智能技术学习成效的研究成果相对较少,聚焦于其影响因素及层级结构方面的研究更是匮乏。鉴于此,本研究从因果关系的角度出发,剖释老年人智能技术学习成效的影响因素及其层级结构,并构建相应的结构模型,旨在回答以下两大问题:一是影响老年人智能技术学习成效的因素有何;二是因素之间存在何种内在逻辑关系和层级结构。由此,为提升老年人智能技术学习成效、增强老年人智能技术应用能力提供参考。

一、研究设计

(一)研究方法

1.扎根理论。扎根理论研究方法是由美国学者Glaser和Strauss提出的一种质性研究方法,旨在从经验资料的基础上构建理论。该方法强调研究者应当以包容的态度剖析与比较原始资料,并从中归纳、整理和概括新的概念,直到获取的资料编码达到理论饱和。本研究主要借助Nvivo12质性分析软件自下而上地进行编码,即开放性编码、主轴性编码以及选择性编码,探究老年人智能技术学习成效的影响因素。

2.ISM法。解释结构模型(Interpretative Structural Mode,ISM)是现代系统工程中一种重要的定性研究方法,用于分析复杂社会系统的关联结构,从而以有向拓扑图的方式呈现影响因素的层级结构关系。本研究在利用扎根理论识别老年人智能技术学习成效影响因素维度的基础上,征求数位专家对各影响因素之间关系的研判,进而建立邻接矩阵、计算可达矩阵、划分层级结构,最终构建出老年人智能技术学习成效影响因素的多层递阶模型。

(二)数据收集

联合国将65岁及以上作为发达国家老年人的划分标准,将60岁及以上作为发展中国家老年人的划分标准。我国老年人按照时序年龄划分标准为:45~59为老年前期(中老年人),60~89为老年期(老年人),90岁以上为长寿期(长寿老人)。有研究者根据老年人的生理和心理特征,将进入老年期的老年人大致划分为低龄老人(60~70岁,女性从55岁开始)、中龄老人(70~80岁)以及高龄老人(80岁以上)。循此,基于研究的便利性、可行性,本研究将受访对象界定为山东省的55周岁及以上的老年人。本研究遵循目的抽样的原则,选取具有丰富智能技术学习经历的老年人作为受访对象。而后通过微信、电话联系的方式与受访者商定访谈时间和地点。在具体访谈的过程中,将访谈时间控制在30分钟左右,在征得受访者同意的前提下进行录音,每经过一次访谈,都及时转录文本资料并导入Nvivo 12.0软件进行编码,根据分析结果进一步完善访谈提纲,尽量全面获取老年人智能技术学习成效的影响因素,直到整理出的文本资料与之前的编码信息开始重复且不再出现新的概念为止。此外,笔者预留三分之一的文本资料用于理论饱和度检验。

二、老年人智能技术学习成效影响因素的识别与提取

(一)开放性编码

开放性编码强调研究者悬置既有观念,以一种开放的态度持续不断地研析原始材料,并通过“原始资料—贴标签—概念化—范畴化”的程序编码,直至提取不出新的概念和范畴。首先,本研究遵循本土概念的原则,对访谈资料进行自下而上的分解与编码,创建了247个自由节点。而后,对其进行语义上的分类,即通过合并语义相似或相同的概念,共凝练出125个初级概念。最后,对初级概念进行范畴化处理,并剔除交叉、重复或相互矛盾的概念,共获得17个抽象度较高的初始范畴,即感知有用性(T1)、感知便利性(T2)、感知有趣性(T3)、学习兴趣(T4)、学习信心(T5)、学习热情(T6)、学习专注度(T7)、学习投入度(T8)、学习主动性(T9)、同伴互助(T10)、家庭关怀(T11)、教学设计(T12)、教学互动(T13)、教师能力(T14)、教师素养(T15)、数字资源(T16)、硬件设备(T17)。

(二)主轴性编码

由于开放性编码所建立的范畴往往是独立的,缺少一定的关联性,因此需要在开放性编码的基础上继续开展主轴性编码。主轴性编码旨在依据“因果条件—现象—脉络—中介条件—行动策略—结果”的编码范式模型,挖掘初始范畴之间的内在联系,并不断地进行深入分析、提炼与整合。基于此,本研究对开放性编码阶段获得的17个初始范畴再次进行提炼与整合,将感知有用性、感知便利性、感知有趣性整合为“感知价值”,学习兴趣、学习信心、学习热情合并为“情感态度”,学习专注度、学习投入度、学习主动性统整为“学习行为”,同伴互助、家庭关怀抽象为“群体网络”,教学设计、教学互动归纳为“教学质量”,教师能力、教师素养整理为“师资质量”,数字资源、硬件设备归并为“设施资源”。通过这一过程,最终形成7个主范畴。

(三)选择性编码

选择性编码强调提炼和归纳主范畴之间的逻辑关系,通过文本资料和已有理论来完善各主范畴及其相互关系。本研究对7个主范畴进行选择性编码,挖掘影响因素与智能技术学习成效之间的逻辑关系,继而构建老年人智能技术学习成效主范畴的典型关系结构。

(四)理论饱和度检验

基于扎根理论研究方法开展研究,需要持续完善新资料、新数据,进行理论性抽样,连续比较和修正已有范畴,直至不能发现新的概念或范畴为止。由此,本研究通过分析、整合与编码预留的三分之一的访谈资料发现,所得结果均能划归为以上编码范畴。此外,为增强验证结果的可靠性,本研究打乱原始资料的顺序,并按照以上步骤进行三级编码,所得类属均未超出原来的范畴,尚未出现新的概念和新的关系,说明老年人智能技术学习成效的影响因素被充分挖掘,达到一定的理论饱和度,具有可靠的研究信度和研究严谨性。

三、老年人智能技术学习成效影响因素的ISM模型构建与阐释

本研究立足系统视角,采用扎根理研究方法,厘清了主范畴之间的逻辑关系,但尚未明晰各初始范畴之间的层级影响关系,这就需要ISM法深入分析老年人智能技术学习成效的影响因素层级结构关系。ISM作为揭示多种影响因素之间复杂内在关系和逻辑结构的有效方法,已被广泛应用于系统要素的关系分析与递阶结构模型建构方面。循此,本研究在扎根理论的基础上采取ISM研究方法深入分析老年人智能技术学习成效影响因素的层级递阶结构及关联路径。

(一)建构邻接矩阵

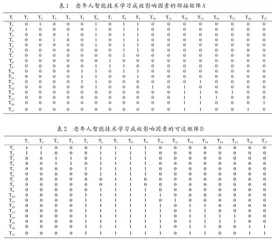

为进一步剖析在扎根理论分析阶段得到的感知有用性、感知便利性、感知有趣性、学习兴趣、学习信心、学习热情、学习专注度、学习投入度、学习主动性、同伴互助、家庭关怀、教学设计、教学互动、教师能力、教师素养、数字资源、硬件设备17个初始范畴影响因素之间的层级关系与关联路径,本研究采用调查员三角测量法,使用不同研究成员团队的数据,以确保研究结果的科学性与可靠性。据此,本研究再次梳理访谈资料和回访部分老年人,从中选取2名经验丰富的受访者,就17×17的关系矩阵对其进行阐释,并依据受访者的回答在表中做出标记。此外,邀请3名专家,使他们根据自身的经验对各影响因素之间的关系进行比较。只有3名及以上的人员都认同的逻辑关系才能用于后续分析,进而构建了老年人智能技术学习成效影响因素的邻接矩阵A(见下页表1)。其中,1代表行所对应的因素对列所对应的因素有直接影响,0代表没有直接影响。

(二)建构可达矩阵

可达矩阵揭示的是要素之间是否存在着关联路径。具体来看,如果数字为1,则表示某要素到另一要素之间存在着路径;如果数字为0,则表示某要素到另一要素之间不存在路径。在邻接矩阵A和单位矩阵I求和的基础上,通过采用MATLAB计算软件,按照可达矩阵的运算过程,即(A+I)^(k+1)≠(A+I)^k≠(A+I)^(k-1)=D(k≥2),得出可达矩阵D(见下页表2),旨在为明晰各层次因素分布情况提供数据支撑。

(三)老年人智能技术学习成效影响因素的ISM模型

本研究在分解剖析可达矩阵D的基础上,将其划分为可达集合R、先行集合Q和交集C,旨在揭示老年人智能技术学习成效ISM模型中影响因素间的层级递阶关系。其中,可达集合R表示可达矩阵某因素对应行中包含有1的元素集合;先行集合Q表示可达矩阵某因素对应列中包括有1的元素集合;交集C表示可达集合R与先行集合Q的交集,既能影响可达集合R,又能被先行集合Q所影响。如果某因素同时处于可达集合R和交集C中,则表示此类因素属于同一层级。据此,以可达集合R(Ti)=交集C(Ti)为原则对各个影响因素进行层级划分,这时Ti就被视为最高层次影响因素。在列出最高层次因素后,继续以可达集合R(Ti)=交集C(Ti)为原则寻找剩下的最高层次因素,依次类推,层层划分,共得到5个层级的因素集合,分别为L1={T7,T8};L2={T6,T9};L3={T1,T2,T3,T4,T5};L4={T10,T11};L5={T12,T13};L6={T14,T15,T16,T17}。

依据因素集合层级分布的梳理结果和邻接矩阵中展示的因素关系,构建了老年人智能技术学习成效影响因素的解释结构模型。如下页图1所示,17个老年人智能技术学习成效的影响因素构成6级递阶结构模型,随着递阶层级的不断提高,因素的影响程度逐渐由表层因素过渡到根源性因素。位于最表层(L1)的因素包括学习专注度和学习投入度;位于最底层(L6)的因素主要包括教师能力、教师素养、数字资源和硬件设备;位于过渡层(L2-L5)的11个因素是关联表层性因素和根源性因素的“枢纽”。

(四)老年人智能技术学习成效的驱动机理

通过梳理老年人智能技术学习成效影响因素的ISM模型层级关系,明确了老年人智能技术学习成效的驱动机理(见下页图2),即大致上由深层次的宏观因素到外部利益相关者及因素,再过渡到内部特质治理层面,最终作用于表层性的直接因素。值得注意的是,在过渡的过程中,不同的主体也发挥着相应的作用。这既延伸了关于老年人智能技术学习成效影响因素的深度与广度,同时也充实了驱动老年人智能技术学习成效提升的逻辑架构研究。