场域理论视角下职业教育赋能乡村人才振兴的作用机理与实践路径

作者: 王思瑶 马秀峰

[摘要]人才作为乡村振兴的第一资源,是推进乡村振兴的关键力量与内生动力。乡村振兴所需要的人才类型包括高科技型人才、创新创业型人才、组织领军型人才及公共服务型人才。职业教育作为一种类型教育,在乡村人才振兴的历程中发挥着创新驱动作用,其作用机理主要体现为:职业技能培训打破“学术漂移”惯习,赋能技能资本;创新创业教育打破“就业守业”惯习,赋能人力资本;理想信念教育打破“旁观角色”惯习,赋能心理资本;能力培训服务打破“被动参与”惯习,赋能社会资本。因此,应当积极构建“多方协同”的育人平台,完善“技术支持”的教学服务,打造“立体网络”的支援队伍,采取“理实结合”的培训模式,完善“训后指导”的服务机制,推动职业教育赋能乡村人才振兴。

[关键词]场域理论;职业教育;乡村人才振兴;作用机理;实践路径

[作者简介]王思瑶(1997- ),女,河北河间人,曲阜师范大学继续教育学院在读硕士;马秀峰(1963- ),男,山东济南人,曲阜师范大学继续教育学院,教授。(山东 曲阜 273165)

[基金项目]本文系国家社会科学基金“十三五”规划2016年度教育学青年课题“新型职业农民成长轨迹与培育路径的实证研究”的研究成果。(课题编号:CKA160232,课题主持人:康红芹)

[中图分类号]G720 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)03-0027-08

2020年11月,联合国教科文组织(UNESCO)发表了《与世界同行:为了未来生存的教育》报告,强调面向农村的职业教育应当积极全面地融入农村社会;2021年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于加快推进乡村人才振兴的意见》,提出要“加快发展面向农村的职业教育,加强农村职业院校基础能力建设,推进乡村人才振兴”;2021年4月,《中华人民共和国乡村振兴促进法》颁布,明确指出应当加强职业教育,组织开展职业技能等培训,加快乡村人才队伍建设,为乡村振兴提供人才支撑。同时,在中国知网(CNKI)中文期刊数据库中,以“职业教育”“乡村人才振兴”为主题进行高级检索,共检索到学术期刊论文265篇、学位论文19篇,可见职业教育在助推乡村人才振兴历程中的重要作用已然成为学界的普遍共识。场域理论涉及“场域、惯习、资本”三大要素,而教育作为实现这三大要素协调发展的主要形式,在特定场域下能够破解不合时宜的“惯习”与提升发展必需的“资本”,这有助于乡村人才振兴的可持续发展。基于此,文章从场域理论的视角出发,首先阐释场域理论的内涵及立论依据、明确乡村振兴急需的人才类型,其次厘清场域理论视角下职业教育助推乡村人才振兴的作用机理,最后探寻具有创新驱动性的职业教育助推乡村人才振兴的优化路径,以期为促进乡村振兴、巩固拓展脱贫成果提供方略参考。

一、场域理论的内涵阐释及立论依据

在系统分析场域理论内涵基础上,明确场域理论的立论依据,即在场域理论视角下职业教育培养乡村振兴急需人才。

(一)场域理论的内涵阐释

场域理论是社会学家皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)提出的社会实践理论概念,主要包括场域、惯习和资本三大要素。从关系的角度而言,布迪厄将场域定义为各种位置之间存有的客观关系的网络或构型,客观关系是处于不同位置的行动者之间的力量关系。布迪厄进一步指出,在特定场域中,行动者的地位是其惯习和所处场域的位置之间相互作用的结果,这些位置是由占据者在资本的分布结构中目前的或潜在的境域所决定的,而占有这些资本可以实现对这个特定场域特殊利润的控制。惯习则是指人们在社会生活或存在的各种习性的总和,既是行动者的内心情感结构中的主观精神状态,又是外化的客观活动;既是行动者主观心态向外结构化的客观过程,又是历史的及现实的客观环境向内被结构化的主观过程。资本作为一个富有张力和解释力的概念,自其问世、推广以来,逐渐被研究者广泛使用。布迪厄将资本界定为行动者的社会实践工具,这种工具是行动者积累起来的劳动,包括经济资本、文化资本、社会资本以及符号资本,且每种资本类型均具有可传递性和可转换性。场域、惯习与资本具有相依共存的密切关系。场域制约与形塑着惯习,为新惯习的形成提供孵化条件。惯习又建构着场域,为新场域的形成提供延展性力量。在一定场域下,资本的有效获取助推着落后惯习的破除和新惯习的形成,而新惯习的形成又有助于积极资本的增值。此外,场域的不断更新发展也会促使新资本的出现和有利资本的形成,反之亦然。概言之,场域、惯习、资本三大要素相互作用、相互渗透。

(二)场域理论的立论依据

根据场域理论,作为整个国民教育重要组成部分的职业教育属于教育场域,乡村人才振兴作用于乡村振兴场域,故有“职业教育服务乡村振兴”之说。乡村振兴场域与教育场域存在深层次的关联性,由此,可用场域理论中的三大要素系统分析职业教育赋能乡村人才振兴的理论逻辑。一方面,乡村振兴带来了乡村新发展,而以往乡村的固有观念与落后惯习仍制约着新型乡村的健康发展,构建着落后农村这一特殊场域;另一方面,职业教育场域同乡村振兴场域的有机耦合,逐渐促成农民新的惯习,构建着乡村振兴这一特定场域。此外,新型场域与新惯习的交互,有助于获取积极资本的力量,破解不合时宜的惯习,打破以往落后乡村发展的恶性循环链,从而形成符合时代发展的新惯习,努力贯彻乡村振兴战略所提出的“乡村振兴,人才是关键”的主张。

二、乡村振兴急需人才类型

明晰乡村振兴急需的人才类型,有助于为职业教育助推乡村人才振兴准确定位着力点与发力点。依据乡村振兴人才队伍建设要求以及相关政策中对乡村人才类型的划分,本研究将乡村振兴急需人才划分为以下四种类型。

(一)高科技型人才

随着智能时代的快速发展,先进技术被广泛应用于一二三产业,人在其中扮演着技术型操作者的角色。高科技型人才是使农业农村发展真正受益于先进技术的力量支撑和促进乡村振兴的生力军,主要是指具备某种科技特长,掌握专门的知识或技能,并能够为乡村发展谋取直接利益和财富的人才,包括农业农村科技人才、科技推广人才和科技特派员队伍等。

(二)创新创业型人才

2020年6月,农业农村部、国家发展改革委等九部门联合发布《关于深入实施农村创新创业带头人培育行动的意见》,指出到2025年,创新创业层次显著提升,创新创业队伍不断壮大,农村创新创业带头人达到100万以上。创新创业作为乡村振兴与发展的第一动力,将创新创业理念融入乡村人才振兴符合乡村振兴战略的人才发展理念。国家出台的一系列鼓励相关人员返乡创业的优惠政策,为返乡人员创新创业发展提供了良好的政策环境。此外,培养一批适应一二三产业发展并想创新、敢创新、能创新的“三产合一”创新型人才理应成为实现我国新型乡村建设和农业农村现代化的首要选择。创新创业人才是乡村振兴的重要动能,主要指具有创新精神和创业能力,并基于科技创新、产品创新、品牌创新、服务创新、理念创新等方面而进行创业活动的复合型人才。

(三)组织领军型人才

“火车跑得快,全靠车头带。”乡村振兴的推进,必然离不开“领头雁”的正确引导与组织管理。组织领军型人才主要由基层党组织带头人、大学生村官、农村经营管理人才、乡贤、第一书记等构成,是乡村振兴的中坚力量。优化基层组织带头人结构,持续深入开展带头人培育活动,为乡村振兴注入长效化和协同化的重要力量,有助于为乡村振兴发展指明正确方向和筑牢根基。

(四)公共服务型人才

乡村人才振兴不仅需要农业农村高科技型、创新创业型以及组织领军型人才,还需要乡村公共服务型人才的参与。乡村公共服务型人才是指具有管理服务能力和素质,可以积极服务于乡村教、卫、医以及美丽乡村建设等领域的乡土人才,包括乡村医疗卫生教育者、乡村文化旅游人才、公共服务设施建设管护人才、乡村规划建设人才等。公共服务人才作为新型乡村建设的重要人力资源,在乡村振兴战略推进过程中发挥着独特而重要的作用。

三、场域理论视角下职业教育赋能乡村人才振兴的作用机理

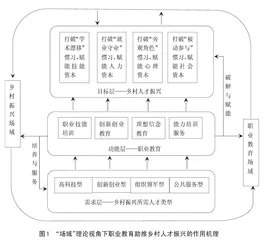

乡村振兴所需的人才为职业教育赋能乡村人才振兴提供了“发力”依据,可以通过实施职业技能培训、创新创业教育、理想信念教育、能力培训服务打破固有落后惯习,赋能技能、人力、心理、社会等资本,从而推进乡村人才振兴目标的达成,形成职业教育助推乡村人才振兴的作用机理(具体见图1)。

(一)职业技能培训打破“学术漂移”惯习,赋能技能资本

1972年,美国社会学家伯吉斯(Tyrrell Burgess)提出“学习漂移”现象,将其定义为非大学的高等教育机构按照更接近于大学“面目”的方式来确定其实践活动的一种趋势。同样,在职业教育领域,也存在“学术漂移”现象。“学术漂移”现象的出现,并不利于职业教育赋能乡村人才技能资本。这是因为“学术漂移”现象具有过于注重“学术性”和强调学术资本的特征,一定程度上导致所培养的乡村人才更加倾向于理论知识的获得,从而忽视乡村人才实际的技能训练,以致形成“学术漂移”惯习,这与职业教育的技术性本质相悖。职业教育作为一种独立的类型教育,担负着技术技能人才培养的使命与职责,其可持续发展的重要前提就是在自身固有属性的基础上加以延伸与拓展,并以市场需要、产业发展需求等实际需求为轴心向外辐射,大力推动职业技能培训,培养乡村振兴所需的技术技能人才。拥有“一技之长”的乡村人才是乡村振兴的重要因素,而职业技能培训则是打破“学术漂移”惯习,提升技能资本并藉此促成职业教育赋能乡村人才振兴的重要方式。技能资本是基于技能与资本的概念演化而来的,即个体通过教育或培训的实践活动,将某种专业技能、知识、经验和态度内化为自身生理、心理或精神的一部分。将技能资本界定为乡村人才为促进乡村振兴通过职业技能培训习得的形式,从而将拥有的先进技术知识、实际应用能力等资本内化为自身发展的一部分。

根据皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的场域理论,职业教育场域和乡村振兴场域为个体获得技能资本提供了发展空间,乡村人才通过在职业教育场域和乡村振兴场域中的实践活动可以实现技能资本的再生产。职业技能培训是助力人们在乡村振兴中获取技能资本以及实现发展价值的首要途径,具体来看,通过职业教育开展农业科技培训可以赋能乡村人才掌握一定的科学技术和应用技能,具备累积超越物质收益的优势,从而使其扩大技能资本增量,优化技能资本存量。

(二)创新创业教育打破“就业守业”惯习,赋能人力资本

“就业守业”包含就业与守业两个方面。传统的守业是指人们固守已有的产业或企业,缺乏一定的创新精神,与时代发展不相协调;传统的就业是指满足人们初次就业需求。“就业守业”惯习的形成不利于人力资本的获取,致使人们难以融入乡村振兴场域之中,并对周围的客观关系产生不良的连锁反应,传递固有的保守态度、打击创新创业的热情等。基于职业教育场域开展创新创业教育可以破解这种“被动锁定”思维,培养人们创新思维和创业意识,树立符合时代发展的新观念,这理应成为打破“就业守业”惯习,赋能与优化人力资本以助推乡村创新创业人才振兴的首要举措。

威廉·配第(William Petty)在其生产要素思想中首次提出“人力资本”一词。19世纪60年代初,西奥多·舒尔茨(Theodore W.Schultz)提出大力开发农村现有的人力资源是农业发展的重要一环,教育因素会影响劳动生产率的高低,可以提高劳动生产率的技能、知识等方面的教育与培训活动。人力资本的获得会对乡村振兴产生影响,尤其是对乡村人才振兴产生重要影响。人力资本的增值能够帮助人们有效参与新型乡村建设,进而推动乡村人才振兴。可以说,人力资本的获得既是乡村人才振兴的主要因素,也是乡村人才振兴的必然结果。正如人力资本理论提到的,教育是影响劳动生产效率的主要原因之一,重视教育和培训则成为必然。这在职业教育领域,具体表现为创新创业教育成为乡村人才振兴高质量、可持续推进的核心和关键,是开发人力资源以及实现人力资本增值的最佳选择。

(三)理想信念教育打破“旁观角色”惯习,赋能心理资本