“十四五”时期长三角高等职业教育一体化发展的内涵、现状与路径

作者: 刘衎 段进军 陆彩兰

[摘要]“十四五”时期,长三角高等职业教育一体化发展意义重大。当前,在长三角高职教育一体化发展过程中,仍面临资源配置空间不均衡、顶层设计与组织保障缺乏、合作模式单一、多个堵点阻碍要素跨区流动等问题。因此,要在更好发挥政府作用、打好一体化基石的同时,让市场配置教育资源的作用充分体现,通过加强制度、标准建设,打造长三角特色高职教育品牌。

[关键词]长三角;高等职业教育;一体化;高质量发展

[作者简介]刘衎(1989- ),女,湖北宜昌人,扬州市职业大学经贸学院,讲师,苏州大学在读博士。(江苏 扬州 225009)段进军(1968- ),男,山西运城人,苏州大学东吴商学院,教授,博士,博士生导师。(江苏 苏州 215000)陆彩兰(1972- ),女,江苏扬州人,扬州市职业大学经贸学院,副教授,博士。(江苏 扬州 225009)

[基金项目]本文系2018年度教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国农村普惠金融发展的区域差异研究”(项目编号:18YJA790057)、2019年扬州市职业大学教改课题项目“适应长三角一体化的江苏高职院校人才培养体系研究”(项目编号:2019GJ05)的研究成果,并得到了扬州市职业大学优秀青年骨干教师项目(项目编号:扬职大[2021]40号)的资助。

[中图分类号]G710 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)07-0013-08

“十四五”时期是我国进入新发展阶段的起步期,经济社会对人才的需求发生较大转变。职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责,职业教育供给侧的革新势在必行。2019年,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,要求职业教育由追求规模扩张向提高质量转变。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,明确了职业教育高质量发展的目标。高职教育作为职业教育的重要组成部分,必须坚定地转向高质量发展之路。在我国区域一体化的实践中,长三角区域既具备教育集群发展所需的推进教育一体化的现实基础,又有实施教育一体化的跨区域集群协作平台等优势和有利条件。然而,长三角三省一市之间高等职业教育资源分配还存在客观差异,相关理论与实践也均在探索之中。“十四五”时期,长三角高等职业教育如何走向更高质量的一体化?基于此,本文在坚实的理论基础上分析我国长三角高等职业教育一体化发展现状,进而提出“十四五”时期长三角高等职业教育更高质量一体化发展的路径。

一、长三角高等职业教育一体化的内涵

(一)区域高等教育一体化的内涵

区域一体化的研究和实践“最早起源于国际经济学领域”。在对区域经济一体化的诸多概念界定中,被普遍接受、使用频率较高的是巴拉萨(Balassa)在20世纪60年代提出的定义。他认为,经济一体化既是一个过程,即消除各国之间差别的举措,又是一种状态,即国家之间差别待遇的消失。随着经济社会不断发展,一国内部区域间的开放、合作不再局限于经济领域,已逐步延伸到社会生活的其他领域,形成了更为广义的区域一体化概念。有研究认为,区域一体化的本质是指两个或两个以上的地区为谋求共同发展,通过构建合作框架促使区内要素自由流动、缩小区域发展差异、形成一个区域发展联合体的过程。还有研究指出,区域一体化不仅是一种经济社会发展模式,更是一种和而不同、协同增效的价值理念。

区域高等教育一体化是政治、经济、文化等领域的一体化在高等教育领域的延伸。区域高等教育联动改革和协调发展是顺应区域经济一体化的必然要求。加拿大学者简·奈特提出了一个“高等教育区域化”的概念模型(FOPA模型),用三个相辅相成的核心路径——功能、组织、政治,来分析高等教育区域化情况。同样,我国学者也对区域高等教育一体化进行了深入研究。有研究者强调,一体化的关键是要突破阻碍高等教育资源优化配置的各种体制机制障碍,使区域内的高等教育利益相关者和系统之间逐渐实现有序分工、错位竞争及全面协作。还有研究者认为,区域高等教育一体化是高等教育系统以内部活动为载体,与系统外部的领域联通互动而耦合形成的有机生态系统。

(二)长三角高等职业教育一体化的内涵

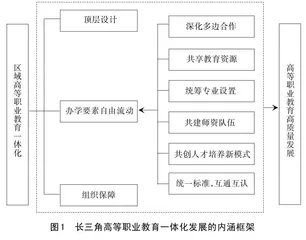

参考学者对区域高等教育一体化的界定、简·奈特FOPA模型、长三角教育一体化实践以及该进程中的多项政府机构发文,可以得到长三角高等职业教育一体化的内涵框架(见图1)。长三角高等职业教育一体化是以顶层设计为指导,以组织机构为保障,通过深化校企多边合作、共享教育资源、统筹专业设置、共建师资队伍、共创人才培养新模式、统一职教标准等方式构建区域高等职业教育协同联动系统,促进高等职业教育办学要素跨区自由流动,实现资源优化配置,进而推动区域高等职业教育高质量发展的过程。

长三角高等职业教育一体化,横向来看,会助力中国高等教育发达的长三角区域实现高职教育“强强联合”和“优势互补”,缓解高等职业教育同质竞争问题并优化教育结构;纵向而言,通过协调和规模化发展,能节约管理成本、提升区域高职教育的效率与质量,产生具有示范意义的高职教育“发展极”。

二、长三角高等职业教育一体化发展现状

(一)长三角高等职业教育事业发展概况

1.办学特征。目前江苏、浙江和上海市各拥有1所本科层次职业教育试点学校,长三角高等职业教育的办学主体仍为专科层次高等职业院校,并且在院校数量、招生规模等方面居全国前列。本研究对长三角高职教育的分析主要采用高职(专科)统计数据。其一,截至2020年9月,长三角共有高职(专科)院校235所,占全国同类院校的16%,其中江苏89所,安徽74所,浙江49所,上海23所。2020年长三角高职(专科)院校共招生75.05万人,占全国专科招生总量的14.3%,其高职(专科)办学规模远高于粤港澳大湾区、京津冀等国内典型的一体化地区。其二,长三角高职院校整体实力较强。2019年长三角获批“双高计划”建设单位41所、占全国21%,高于上述16%的院校规模水平,并且全国高水平学校建设单位中有近30%来自长三角。

2.教育资源空间配置特征。一是生均教育投入区际不均衡。生均一般公共预算教育事业费和基本建设支出(以下简称生均支出)统计指标能够反映地方财政对每位学生的资源投入水平,因而文章用它来分析各地高职(专科)教育资源投入情况。上海市自2016年来生均支出均维持在3万元以上;江苏省的生均支出长期平稳增长,一直是区内第二,至2019年达18566元;浙江省在2019年扩招情况下,生均支出仍较2018年增长了6.7%,达16367元;安徽省从2015年开始连年加大教育投入,2019年达到15864元。二是生师比水平存在差距。长三角各地在2019、2020两个年份都呈上升态势,但沪苏浙三地基本稳定在18上下,而安徽省至2020年已达22.29,超过全国的20.28水平。此外,长三角高等职业教育办学主体仍以公办学校为主要构成。截至2020年底,除上海市外,其他三省的民办院校数量占各省高职高专总量比例均未超过25%。

3.高等职业教育综合发展差异。参考闫志利等测算京津冀三地高等职业教育发展差异的方法,按如下公式对2019年长三角四地高职教育发展差异进行综合评价:

其中,HVEI为高等职业教育综合发展指数(Higher Vocational Education Index, HVEI),n表示长三角域内某一省(市),即n=1,2,3,4分别表示上海市、江苏省、浙江省以及安徽省;Yin为地区n的评价指标项(i=1,2,3),Yin为“该地每万人拥有的高职学校数量”,Y2n是“该地每万人中的高职教育毕业生数量”,Y3n是“该地对高职学生的生均教育经费投入”,并且Yin是无量纲处理后的指标值;[ω]i是第i项指标的权重,综合指标内涵及前人研究,设定[ω]1=0.2,[ω]2=0.4,[ω]3=0.4。从教育部官网、《中国教育经费统计年鉴2020》中选取相关省市2019年数据进行测算,测得沪、苏、浙、皖的高等职业教育综合发展指数依次为0.8530、0.8382、0.6887和0.7852。上海和江苏指数均在0.8以上,第三是安徽省,浙江省发展指数则相对较低。

(二)长三角高等职业教育一体化推进现状

1.依托长三角教育更高质量一体化发展战略协作框架,确立了多尺度联动机制。2018年之前,长三角职业教育合作主要依托长三角职业教育协作发展推进会,合作内容大多聚焦中职教育。2018年长三角一体化发展上升为国家战略,沪、苏、浙、皖四地共同签署《长三角地区教育更高质量一体化发展战略协作框架协议》等协定,标志着长三角教育合作迈入全新的高质量发展阶段。在政府主导、基层自发结合的双重动力下,目前已形成完善的领导统筹、协同沟通和项目发展机制。现阶段的长三角高等职业教育领域的一体化合作基本是在该框架下推进。基于此框架,局地职业教育联动机制也逐步形成。2019年10月,上海普陀、江苏苏州、浙江嘉兴和安徽芜湖签约成立了职业教育产教融合联盟,并于2021年签订了关于建立健全四城教育联盟工作制度和机制的协议。

2.以职教集团、联盟为抓手,推进高职教育多维一体化。职教集团是指由行业企业、学校、研究机构等多种主体构成,以集团章程为共同规范,基于行业、区域等形成的多法人职业教育组织。在第十届长三角教育一体化发展会议上,首批揭牌了中国长三角安徽省国际商务职业教育集团等4家职教集团,其实质是三省一市基于各自产业特色、聚焦自身优势专业分别主导了一家职教集团。依托职教集团、联盟,首先,高职学校间、校企间的跨区合作得以推进。例如,2020年,由合肥幼儿师范高等专科学校等4家单位倡议、46所高职院校加入的长三角高职院校学前教育联盟成立,旨在推动学前教育高质量发展;2021年,长三角国际商务职教集团和苏州工业园区人社局签订了人力资源战略合作框架协议,部分园区企业与院校分别签订了校企合作协议。其次,师资一体化建设取得突破。职教集团或联盟常作为发起者组织学术论坛、专业研讨等活动,给予教师交流和学习的机会。例如,长三角电子信息职教集团于2020年安排了江浙皖成员院校的教师到上海参加企业实践;2020年底,长三角高职高专思政理论课联盟成立,旨在促进思政课教师间的交流互鉴。最后,产教融合得以深化、人才培养模式得到创新。例如,在上海电子信息集团主导下,多家单位协同开展课程标准一体化研发工作;长三角职业院校创新创业实践联盟多次主办大学生创新创业训练营。

3.企业的桥梁作用初步显现,市场力量助力一体化发展。企业逐渐成为政校企多边合作的重要桥梁。2020年10月,人民日报数字传播联合多家单位发起了长三角职业教育新航线论坛;2020年11月,安徽滁州职教集团与校派公司共同举办了长三角一体化职业教育发展论坛。这说明企业的加入能使长三角高等职业教育一体化的合作机制更加多元、灵活、高效,同时也揭示了市场力量对高职教育多边合作的有效推动作用。

4.稳步推进职教学分银行建设,搭建职教一体化平台。2020年,长三角学分银行正式运行,沪苏浙皖学分银行通过跨地区服务平台实现了系统间的互联互通和资源共享。三省一市的学习者可在该银行开户,存储学习成果,学分可在不同办学机构间转换而且能在长三角各地发挥多种作用,这极大地促进了长三角各类劳动要素的自由流动。同时,从生态示范区层面积极搭建职教一体化平台。2020年印发《长三角生态绿色一体化发展示范区职业教育一体化平台建设方案》,公布示范区在全国率先推动跨省域中职统一招生和中高职贯通。虽然目前合作限于中等职业教育,但却是全国跨省域职业教育一体化的首次实质性尝试。

三、长三角高等职业教育一体化发展面临的现实问题

(一)高职教育资源配置空间不均衡

一是办学体量方面,无论是院校数量还是招生规模,江苏、安徽两省均高于浙江和上海。二是财政投入方面,近10年来上海、江苏、浙江的生均支出基本稳定在前三位,但三者间存在较大的绝对值差距。安徽省经过多年的增加投入在2018年与其他三地差距缩小,但2019年学生大幅增加又导致其生均支出额减少。相比较而言,上海体量相对小、生均投入高,江苏体量大、生均投入较丰裕,安徽体量大、生均投入较低,浙江体量较江苏、安徽相对小,生均投入较上海、江苏又存在差距。长三角高职教育资源空间配置的静态不均衡,也揭示了高职教育一体化实现的现实难度。资源配置不均衡会使得各地高职院校在发展理念、办学模式、人才培养、师资建设、院校管理等方面存在诸多不一致,进而增加了一体化的统筹和协调难度。同时,这还可能诱发教育发达省市对其他地区的“虹吸”,引起区域内高职教育领域的极化效应。