职业本科教育的发展历程和实践路径

作者: 李贤彬 李蔚佳 鲍东杰

[摘要]职业本科教育是顺应经济社会发展新阶段、补足人力资源开发的必然产物。当前我国正处于产业结构转型期,高技术技能人才短缺让职业教育向高层次教育延伸成为必然。国家以政策合力引领职业本科教育发展,逐步完成从摸索到确立的进阶。职业本科学校应沿循培养“一基四能”高层次技术技能人才、建立“三重两化”型人才培养模式、打造“一群一院”协同育人机制、夯实专业建设内涵的发展路径。同时,守正职业本科教育发展方向要注意强化政府引导、强化学校自律、强化评价督导。

[关键词]职业本科教育;产业转型升级;国家政策

[作者简介]李贤彬(1965- ),男,河北隆尧人,河北科技工程职业技术大学副校长,教授,硕士;李蔚佳(1990- ),女,河北隆尧人,河北科技工程职业技术大学,讲师,在读博士;鲍东杰(1975- ),男,山东莱阳人,河北科技工程职业技术大学高职所所长,教授,硕士。(河北 邢台 054035)

[基金项目]本文系2020 年教育部首批国家级职业教育教师教学创新团队课题研究项目重点课题“新时代高等职业院校汽车运用与维修(含新能源汽车)专业领域团队教师教育教学改革创新与实践”(项目编号:ZD2020060201,项目主持人:李贤彬)和2021年河北省高等学校人文社会科学研究重点资助项目“本科层次职业教育视域下内部质量保证体系的构建与实施研究”(项目编号:SD2021004,项目主持人:鲍东杰)的研究成果。

[中图分类号]G717 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2022)15-0047-06

职业教育是伴随社会生产力发展到一定规模而逐步形成的教育类型,依托科学技术的发展、产业结构的变化、经济水平的提高以及社会的进步而发展,其产生价值在于为社会培养生产、服务、管理等一线实用人才。我国职业本科教育的产生是经济社会发展到重大转型期而原职业教育体系不能满足其需要所带来的必然结果,是基于本国高等教育现状逐步摸索出来的道路,厘清职业本科教育“从何处来”“往何处去”才是行稳致远的根基所在。

一、经济驱动:产业转型急需技术技能人才

2015年,党的十八届五中全会首次提出了全新发展理念,即“创新、协调、绿色、开放、共享”,凸显出中国发展的“质量”这一核心要素,强调经济增长稳字当头、稳中求进。与此相适应,我国经济结构由粗放型向集约型转变,产业结构由第二产业为主向第三产业为主转变,呈现技术密集型趋势,高科技密集型产业不断涌现。新产业带来新职业,自《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》发布以来,2019—2021年人社部等部门分四批公布了共56个新兴职业。这些新兴职业的就业空间巨大,据人社部发布就业景气现状分析报告的数据,未来5年我国健康照护人员市场需求量在500万人以上,巨大的需求与专业人才供给的不足形成强烈对比。

在新发展理念的引领下,为打赢产业基础高级化、产业链现代化攻坚战,社会对高技术技能人才的需求比以往更加重要和紧迫。2019年,国务院办公厅印发《职业技能提升行动方案(2019—2021年)》,指出到2021年底高技能人才占技能劳动者的比例要达到30%以上。职业教育是为社会培养技术技能人才的主要阵地,高技术技能人才短缺让职业教育向高层次教育延伸成为必然。从教育供给侧来看,国家需要通过不断完善职业教育体系为技术技能人才提供可以选择的受教育机会,接受更高水平的技术技能培训。近年来,国家通过一系列的政策引导,探索出一条适应经济结构调整和职业院校学生需求的职业本科教育发展之路。

二、政策先行:国家引领职业本科稳步发展

纵观职业教育政策布局,可以将职业本科教育相关政策分为两大类:一是宏观构建现代职业教育体系,探索职业本科教育试点;二是中观规划职业本科教育实施架构,坚持职业教育类型属性。这体现了国家对职业本科教育从外延到内涵、从地位确立到具体落实“两手抓”的特点。

(一)探索职业本科教育试点

这一阶段国家政策主要分为三个时期:一是萌芽时期(1998—2013年),提出职业教育作为类型教育的独立发展设想。二是发展时期(2014—2018年),构建现代职业教育体系,形成职业本科教育发展意识。三是确立时期(2019年至今),明确职业教育重要地位,开展职业本科教育试点。

1.职业本科教育的萌芽时期(1998—2013年)。1998年12月,教育部印发《面向21世纪教育振兴行动计划》,允许职教学生通过“专升本”考试提高学历层次,但在实际落实中,学生经过三年的职业教育后进入本科大学接受的是普通教育,这一学历的教育尚不能称为职业本科教育。2006年11月,《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》发布,明确“高等职业教育作为高等教育发展中的一个类型”肩负培养高技能人才的使命,这是首次在国家规范性文件中明确职业教育是一种教育类型,为今后职业教育独立发展、自成体系奠定基础。

2.职业本科教育的发展时期(2014—2018年)。2014年6月,国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》,首次提及“发展本科层次职业教育”,引导普通本科高等学校向应用型转型发展。随后,教育部等六部门印发《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》,系统构建了包含初中、高中、本科以及研究生教育的职普横向融通、纵向贯通的教育体系。2015年10月,教育部印发《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》,指出“引导一批独立学院发展成为应用技术类型高校”,这一时期的职业本科教育以探索普通本科高校向职业技术教育转型为主。

3.职业本科教育的确立时期(2019年至今)。2019年2月,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,要求“开展本科层次职业教育试点”,职业本科教育举办主体开始由以普通本科高校探索应用型转型为主,向高水平职业院校主动申办倾斜。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,强调“稳步发展职业本科教育”,至此职业本科教育发展道路已全面铺开。

(二)规划职业本科教育实施架构

与职业本科教育办学定位逐步明朗相适应,建立健全职业本科教育制度体系势在必行。2021年以来,相关利好政策接连发布,从职业本科学校和职业本科专业的设置到本科层次职业学校学士学位授予,一系列政策“组合拳”,千方百计打通堵点卡点,稳步推动职业本科教育从理论指导进入实践领域。

2021年1月,《本科层次职业教育专业设置管理办法(试行)》《本科层次职业学校设置标准(试行)》相继发布,从专业和学校两个层面进行有效引导,确保了职业本科教育的类型属性和严格标准。同年3月,教育部印发《职业教育专业目录(2021)年》,新版目录对接现代产业体系,面向职业岗位群逐层提升,中高本一体化设计,培养目标和规格逐层递进,推进各层次间、同类专业间的纵向贯通、横向融通。同年12月,《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》对职业本科学士学位授予审批及授予方式、授予信息等提出具体要求,强调“职业本科和普通本科的学位证书价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效力”,再次为职业本科教育界明身份。

2022年5月1日起正式施行的《中华人民共和国职业教育法》,从法律层面规定了“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”,奠定了职业教育与发展的类型基础,明确了职业教育的类型定位、重要作用、发展基调,完善了现代职业教育体系的顶层设计,统筹推进职业教育与普通教育协调发展,为职业本科教育发展道路畅通保驾护航。

三、实践探索:职业本科学校创新路径

(一)立足“两化”需要,培养“一基四能”高层次技术技能人才

《本科层次职业学校设置标准(试行)》对职业本科学校的办学定位做出具体表述,即“培养国家和区域经济社会发展需要的高层次技术技能人才”,但目前学界及相关政策对于什么样的人才属于高层次技术技能人才这一问题尚未形成一致看法。高校的办学定位与发展取决于社会分工,高层次技术技能人才的内涵同样取决于社会分工。当前我国已完成第一个百年奋斗目标,进入全面建设社会主义现代化国家新征程的初始阶段,产业结构正在发生深刻变化,社会迫切需要对传统产业进行数字化、智能化改造和提升,原高职专科院校毕业生的技能基础、学习能力等综合素养相对薄弱,已无法满足市场一线对接高端产业和产业高端的需求。面对这一人才需求与供给之间的矛盾,职业本科教育需要围绕职业性、价值性与成长性的育人原则明确办学定位。职业性在于能够胜任复杂度高、综合性强的职业工作,它是职业本科教育育人成果的根本特性,也是区别于其他教育类型的核心特性;价值性在于具备实际应用价值,能够创造性地解决企业实际问题并推动技术应用领域的创新;成长性在于掌握终身学习的能力并保持增值发展的动力和空间,能够与未来经济社会发展同频共振。因此,职业本科学校应该立足产业基础高级化、产业链现代化的社会发展需要,培养德智体美劳全面发展的“一基四能”高层次技术技能人才,即掌握扎实的技术基础知识,拥有过硬的专业技能、较强的数字化能力、较强的创新能力和复杂技术问题解决能力的技术技能人才。

(二)坚持职教理念,建立“三重两化”型人才培养模式

与基于学科体系、知识逻辑的普通教育不同,职业教育的人才培养底层逻辑是任务性与职业性。职业本科教育应从职业能力分析视角出发,探索“任务型”教学模式,实现专业与岗位、课程学习与生产实践、学校教育与终身学习的高度匹配和衔接,育人成果直接满足社会与企业用人需求,基于“重技术、重实践、重发展+模块化、综合化”建立特色人才培养模式。

“重技术”指以紧跟产业前沿技术为切入点,主动引进行业、企业参与教材开发、技能等级标准制定,增设交叉技术选修课程模块,采取活页式、工作手册式教材等方式动态更新课程内容;“重实践”指以提升学生实践能力为落脚点,与行业龙头企业联合培养学生,完善学徒制育人机制,设置专供学生下厂锻炼的工作小学期,并与校内实习实训、校外实习实训共同组成“实践链”;“重发展”指以夯实学生理论基础为着力点,扩充公共基础课、专业基础课、专业选修课等资源的体量,同时增加针对性辅导的专长拓展模块和自主提升的升学深造模块,满足学生个性化成长需求。

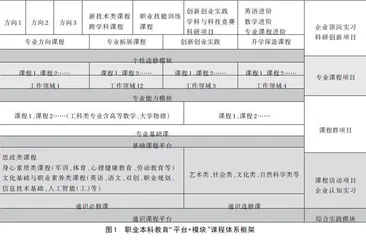

“模块化”课程与“综合化”项目教学共同构成“平台+模块”课程体系(见图1),具体包括通识课程平台、基础课程平台以及专业能力模块、个性选修模块、综合实践模块。基于教学模块的开发组建结构化教学团队,设计开放性、综合性和研究性实践实训项目,通识教育与专业教育双管齐下,理论基础与实践能力齐头并进。

(三)坚持产教融合,打造“一群一院”协同育人机制

产教融合、校企合作是职业本科学校办学的根本特征,同时也是培养高质量、高层次技术技能人才的根本保证。学校应该以高水平专业群为起点,与地方龙头企业共建产业学院,探索高层次现代学徒制培养模式,打造“一群一院”协同育人机制。深入研究地方产业发展规划,扎根地方经济需求,选择的企业要既能代表行业高端技术,又能彼此需要;共建人才培养方案,共同开发教材、设计教学、实施教学,培养适应市场需求的人才;明确合作双方主体权责,确定双方在专业建设、人才培养、师资配置等方面的责任与义务。

学校应该打造两类平台,深化产学研用长效机制。一是以研发核心技术为重点,加强技术实验平台建设,搭建核心技术学科平台,实现学科方向技术化、项目载体课程化、支撑条件数字化、研究成果应用化。二是围绕技术应用服务,搭建技术技能综合性服务平台,为技术创新与研发提供实践教学、技术服务、课程研发、社会培训等服务。

(四)深化“三教”改革,夯实专业建设内涵

《国家职业教育改革实施方案》引导职业院校实施以教师、教材、教法为主体的“三教”改革,推动产教融合、校企“双元”育人。教师、教材、教法是开展任何教育形态都必须明确的核心要素,是彰显教育特色、推进教学建设的主要内容。职业本科教育应该将深化“三教”改革作为坚定职业教育类型、夯实专业建设内涵的有力抓手。