国家级职业教育教师教学创新团队的建设成效与提升策略研究

作者: 辛秀兰 周红利

[摘要]基于511个国家级职业教育教师教学创新团队的立项和验收数据,分析团队的组织机构、管理机制、专业分布、区域分布等建设现状,从学校管理、团队建设、协作共同体建设、教学改革与创新、建设成效、特色创新与成果推广6个维度,对团队建设成效进行了归纳总结,并提出了精准把握教师创新团队建设的内涵、加强团队自身建设和过程管理及保障力度、注重团队建设成果凝练与经验分享等策略,以期促进职业教育高质量发展。

[关键词]教师创新团队;协作共同体;建设成效;提升策略

[作者简介]辛秀兰(1968- ),女,吉林蛟河人,北京电子科技职业学院,教授,博士;周红利(1976- ),男,河南浚县人,北京电子科技职业学院,研究员,博士。(北京 100176)

[基金项目]本文系北京市教育科学“十四五”规划2022年度优先关注课题“北京市职业院校创新团队建设研究”的阶段性研究成果。(课题编号:AFEA22012)

[中图分类号]G715 [文献标识码]A [文章编号]1004-3985(2024)10-0071-07

职业院校承担着为国家培养技术技能人才的重任,高水平教师团队是促进职业教育高质量发展的核心力量。根据2022年全国教育事业发展统计公报数据,全国职业院校教师总数达到136.56万人,其中有中等职业教育专任教师71.83万人,高职(专科)学校专任教师61.95万人,本科层次职业学校专任教师2.78万人,教师队伍建设取得明显成效[1]。为打造一批高水平职业院校教师教学创新团队,示范引领高素质“双师型”教师队伍建设,教育部印发了《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》,并于2019年5月正式启动国家级职业教育教师教学创新团队建设项目,在全国先后分三批遴选了511个团队[2]。如何加强国家级职业教育教师教学创新团队建设,引领示范省级、校级创新团队建设,共同推动职业院校教师综合素质、专业化水平和创新能力提升,是当前职业院校师资队伍建设面临的重大任务。本文基于511个国家级职业教育教师教学创新团队的立项和验收数据,系统分析了国家级教师教学创新团队项目的建设现状和成效,并提出了相应的提升策略,这对打造高水平结构化“双师型”教师队伍,促进职业教育高质量发展,具有较好的实践借鉴意义。

一、国家级教师教学创新团队的建设现状

(一)国家级教师创新团队的区域分布

截至2023年底,教育部面向全国中职、高职和职业本科院校,分3个批次遴选了511个国家级职业教育教师(教学)创新团队和培育团队(以下简称教师创新团队),其中2019年遴选了120个建设团队和2个培育团队;2021年遴选了360个建设团队和4个培育团队;2023年遴选了125个建设团队和22个培育团队。

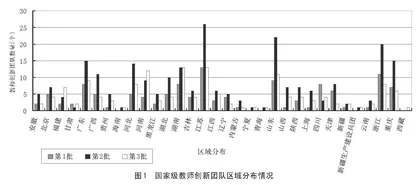

首批教师创新团队主要配合国家已实施的1+X证书制度所涉及的专业进行建设,122个教师创新团队分布在除海南、宁夏、青海、西藏、新疆生产建设兵团外的27个省份;第二批教师创新团队分布在除西藏外的30个省份和新疆生产建设兵团;第三批教师创新团队分布在全国31个省份(除港澳台外)。从数量来看,江苏、山东、浙江获批数量位居前三,分别为52个、42个和39个。具体区域分布情况见图1。

(二)国家级教师创新团队的专业分布

教育部要求各职业院校聚焦战略性重点产业领域和民生紧缺领域专业,从教师能力建设、协作共同体建设、课程体系构建、模块化教学模式、成果特色经验5个维度,打造引领新时代职业教育教学创新的冲锋团队[3]。截至2023年底,教师创新团队涵盖了高职高专19个专业大类,其中装备制造大类获批99个团队、电子信息大类获批75个团队、财经商贸大类获批60个团队,占获批团队总量的比例分别为19.4%、14.7%和11.7%,三者共占45.8%,其他16个专业大类获批团队占比为54.2%。

(三)国家级教师创新团队的管理机制

为推动教师创新团队建设,教育部建立了完善的教师创新团队组织管理体系。在制度保障方面,出台了《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》《关于进一步加强全国职业院校教师教学创新团队建设的通知》《国家级职业教育教师教学创新团队建设质量验收指标》等一系列文件,为规范教师创新团队建设提供了有力支撑。在组织保障方面,教育部教师工作司负责项目的总体规划、顶层设计和协调管理,同时还设立了国家级教师创新团队建设项目秘书处,协助教师工作司承担教师创新团队建设项目的日常管理工作,各省级教育行政部门负责区域内教师创新团队建设的规划与统筹,以及对教师创新团队建设的全过程进行督促检查和质量监控。各职业院校负责制订团队建设方案并纳入学校整体发展规划,落实团队建设、管理、激励等相关机制。在人员保障方面,教师工作司和秘书处聘请了来自国内职业院校、本科院校、研究机构的知名专家学者和研究人员,参与项目的评审、中期检查和验收等工作,并定期开展专项培训,指导各教师创新团队高质量开展项目建设。

(四)创新团队“协作共同体”建设情况

教师创新团队通常由国内一流的职业院校建立,首批教师创新团队所在院校约73%是“双高计划”院校。为了充分发挥教师创新团队的优势,有效推动我国职业院校各专业高质量发展,按照专业领域相近的原则,由若干教师创新团队立项院校、教师创新团队培训基地以及科研院所、稳定的合作企业和产教融合实训基地共同组建协作共同体,高质量推进教师创新团队建设。在教育部教师工作司的统筹协调下,首批和第二批共364个教师创新团队分布于53个协作共同体中,其中首批122个教师创新团队组建了19个协作共同体,第二批242个教师创新团队组建了34个协作共同体。协作共同体共涉及高端装备、现代交通运输等27个专业领域,各共同体因入选的教师创新团队数量不一致,规模也有所不同。例如,高端装备领域共有4个协作共同体,参与的教师创新团队数量达44个,在校际协同方面有较好的资源共享基础。但公共管理与服务等7个协作共同体由于入选相同专业领域的教师创新团队数量只有1~2个,存在着资源不均衡的现象。

二、国家级职业教育教师教学创新团队的建设成效

自2019年起,教育部先后分三批建立教师创新团队,首批团队已于2023年4月份进行了验收,第二批团队于2024年1月进行了中期检查,建设成效明显,并在国家“双高计划”建设中发挥了重要作用。综观已经通过验收的教师创新团队,虽然每个团队的专业领域和建设基础不同,但却有着共同的建设内容,建设成效上也体现了一些共同特征。

(一)学校层面制度和措施保障有力

学校是教师创新团队赖以成长和发展的载体,因此,学校的支持至关重要。构建完善的制度保障和管理机制是教师创新团队建设顺利推进的基础。各职业学校党委高度重视教师创新团队建设,从制度保障、经费保障和监督管理三个维度,为教师创新团队提供支持和保障。例如,淄博职业学院电气自动化技术专业的教师创新团队在完成团队建设任务的过程中,学院党委将团队建设作为推动教育教学改革和“双师型”教师队伍高质量发展的重要抓手,纳入学校“十四五”事业发展规划并配套建设经费,将其列为学校年度重点工作任务,出台配套的建设、管理、激励制度。此外,学校建立领导小组,搭建以教师为主体的支持平台,成立了由党政主要负责人任组长的领导小组,依托教师发展中心成立办公室,负责统筹推进团队建设工作,加强指导和管理。依托教师发展中心,按照“新任教师—胜任教师—骨干教师—专业带头人—领军人才”五个阶段,对教师创新团队的教师发展状态实施动态监控,开展团队教师全职业生命周期管理。

(二)教师创新团队建设规划与实施路径清晰

教师创新团队建设中的具体举措与过程创新是确保团队建设取得预期成效的关键所在,主要包括合理的团队成员结构、清晰的目标与规划路径、科学的教师能力提升方案、完善的团队运行机制等。一是应将师德师风作为团队教师评价的第一标准,结合专业特色组织教师开展课程思政培训,打造课程思政示范课程。二是要将立德树人作为团队建设的根本任务,围绕“三全育人”目标提高团队教师能力素质。三是要将教师能力提升作为创新团队建设的核心任务,全面提升团队教师的教学能力、实践能力和技术研发能力。例如,广东番禺职业技术学院计算机网络技术团队将教师能力提升作为团队建设的核心任务。在组织教师培训方面,鼓励教师积极参与教育部教师工作司和共同体组织的培训,学校教师发展中心组织“多维度”模块化课程教学培训、云服务与大数据师资专题培训,计算机类课程思政建设能力提升专题培训等多种类型的专题培训。学校制定了《“双师型”队伍建设与管理办法》《信息工程学院教师社会实践(到企业)轮训计划》等管理办法,严格落实专任教师5年内企业挂职锻炼半年的政策,从制度上保障了“双师”能力建设。在教学改革及科研能力提升方面,学校出台激励政策,制定了《教师工作量管理办法》,教师创新团队人才项目每项可以折算180学时工作量;制定了《科研工作量分与奖励办法》,教师创新团队承担的专项课题按省部级课题进行科研量分,技术服务可抵工作量,鼓励教师开展企业实践和技术服务。

(三)团队“协作共同体”建设模式创新

为增强教师创新团队在教育教学改革方面的作用,团队通常以“协作共同体”的模式来提升团队建设能力,推动校际、校企合作,实现人才和资源的共建、共享。在每个“协作共同体”中,牵头团队负责制定共同体章程、成立组织机构,并定期组织课题研究、师资培训等活动,团队成员积极参与共同体的各项活动。同时,共同体的企业导师深度参与团队教师的发展规划,为教师提供企业实践岗位,为企业技术技能创新创造条件。以“协作共同体”为载体,教师创新团队与合作企业共同制订人才培养方案、开发课程资源、建设育人平台、开展技术研发和社会服务,实现资源共享,推动校企“双元”育人,全面提高技术技能人才培养质量,同时也推动企业的创新发展和转型升级[4]。例如,由天津轻工职业技术学院牵头成立的新能源与环保技术共同体,依托陕西科技大学国培基地,并由河北工业职业技术大学等8所职业院校和新疆金风科技股份有限公司等10家企业组成。该共同体按照“共研、共建、共享、共管、共赢”的原则,开展理论探讨与实践创新研究,探索专业领域创新团队协同共同体的合作机制与实施路径。通过协同研究,提升教师创新团队的科研能力;通过开设专家高端讲堂,解决职业教育高质量发展的关键问题;通过线上线下交流分享教改成果,提升教师创新团队“三教”改革的能力;通过共建国家教学资源库,实现协作体成员单位资源共享;通过校企协同举办大赛,服务技能型社会建设;通过共建宣传平台,分享教师创新团队建设成果等,打造可复制、可推广、可借鉴的共同体示范标杆。

(四)教学改革与创新彰显产教融合

当前,职业教育迈入高质量发展的阶段,这需要职业院校建立高素质、专业化、创新型的教师队伍。教师创新团队建设旨在通过专业教学改革与创新,培养适应一线生产、技术、管理和服务岗位需求的高素质技术技能人才、能工巧匠和大国工匠。教师是教书育人的责任主体,教学改革与创新是教师创新团队建设的重要内容,也是检验教师创新团队建设水平的重要指标。团队成员应深化产教融合,加强校企合作,积极开展专业课程建设,创新教学内容和方法、完善评价办法,推动“三教”改革,提高教学质量。例如,天津医学高等专科学校护理团队在课程重构方面,依据专业标准和职业技能标准进行课程体系重构,将健康照护师等新职业内容,以及养老护理行业新技术、新规范内容融入课程,校院企构建了“双全、双能,四层三级微模块”结构化课程体系,形成了医护康养领域有机整合的课程体系架构,创建了灵活组合、弹性实施的模块化教学实施模式。在教学方法创新与应用方面,团队按照岗位工作任务组织教学,以岗位工作能力为基础重构了教学内容,基于学生特点开展模块化教学,探索案例教学法、项目教学法等教学方法,形成覆盖专业课程的行动导向的典型教学案例。结合医学教学特色,基于“3+2”的教学运行模式,运用CBL和PBL教学方法开展“床旁”教学,在实践中教、在实践中学,创新“床旁看、书中探、做中学、训中练、做中思”的教学方法,专兼职教师团队合作育人。在教学评价创新方面,构建了以学生为中心的多元考核评价体系。对接职业技能大赛改革综合实训,对接执业资格考试构建人机对话题库,注重知识应用、操作技能、临床思维和职业素养的评价。依托教学平台和教学管理平台,构建多元考核评价体系,实现“教师时时评,学生课课评,同行随堂评,学校阶段评”。通过教与学全过程数据采集和多站式综合实训考核改革,为每一位学生建立成长档案,探索增值性评价,检验教学效果,关注学生个体成长。