有机化学课程思政建设探索与研究

作者: 熊万明 吴苏琴 刘长相 聂旭亮 邓昌晞

[摘 要]课程思政是思政元素与专业知识的有机融合,也是高校落实立德树人根本任务的重要手段之一。文章以课程思政建设为切入点,围绕提升有机化学课程思政育人效果,从建设课程思政素材库、突出课程思政特色、设计服务于专业课程教学的思政案例、改革课程思政育人模式四个方面开展课程思政建设和教学实践,并结合院校特色阐述了课程思政建设措施和人才培养成效。

[关键词]有机化学;课程思政;教学改革

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)12-0073-05

有机化学作为理工农医类专业的核心基础课程之一,肩负着给学生讲授课程基础知识和培养专业素养的重担。课程思政是高校落实立德树人根本任务的重要渠道[1-2]。在课程思政教学实践全面开展之际,有些研究者积极开展了有机化学课程思政方面的研究[3-6],这些研究取得的成效能够为当前有机化学课程思政建设提供一定的指导。然而,有些教师对有机化学课程思政认识程度和实践力度稍显不足,课程思政教学方式存在 “拿来主义”现象,甚至流于形式。另外,教育理念、专业类别和课程思政主题特色也影响着教与学的共鸣,学生更愿意接受“接地气”知识。近年来,四川大学、湖北大学和温州大学等将区域文化融入有机化学教学之中,充分利用身边的活案例讲好中国故事,取得了非常好的教学效果。济南大学、河北工业大学和广西大学积极开展有机化学的课程思政建设,强调文化引领,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,为有机化学课程思政建设与示范引领指明了方向。

地方院校的人才培养模式往往与显著的办学特色相联系[7-8]。江西农业大学有机化学课程教学团队以提升有机化学育人效果为目标,以课程思政建设为抓手,充分挖掘思政素材,构建内容丰富的思政素材库,结合学生专业特色开展了一些课程思政教学改革与探索。

一、课程建设与探索研究

(一)拓宽挖掘渠道,建设课程思政素材库

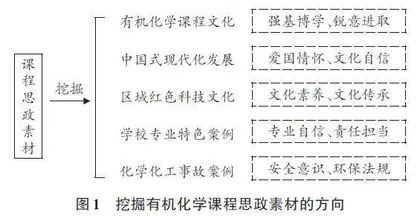

作为独立的学科,有机化学具有两百多年的历史,其发展历程凝聚了无数科学家的智慧,也积累了丰富的史料。因此,有机化学中的人名反应、有机化学家的先进事迹及科普知识蕴藏的哲理都可以作为思政元素的重要来源[9]。此外,有机化学与其他学科交叉形成了许多新的研究领域,这些领域取得的成就为建设不同专业背景的课程思政案例提供了契机。近年来,笔者所在的课程教学团队(下文简称教学团队)通过调研文献,归纳和总结典型的思政案例;通过学科内的讨论交流,收集和共享优秀案例或素材;通过学科间交流与信息共享,搜集有机化学与其他学科交叉领域的素材,不断拓宽思政素材的挖掘渠道,也逐渐厘清了课程思政的建设思路。教学团队在课程思政建设过程中,瞄准以下五个方面进行课程思政素材的挖掘,从强基、爱国、担当等方面强化思政育人(见图1)。

通过课程思政建设,让区域科技文化、红色文化等富有文化内涵的案例作为有机化学课程思政素材,丰富原有的思政教学体系。通过强调有机化学科学家对国家的贡献及爱国之情,增强学生文化自信,帮助学生树立社会主义核心价值观。

(二)梳理育人目标,突出地方院校课程思政特色

地方院校根据建校目标和办学定位,在专业建设和人才培养方面往往会突出学校的办学理念。因而,在地方院校的课程思政建设过程中,将有机化学课程育人目标与学校办学宗旨相统一,从不同方面将思政育人工作贯穿起来,形成大环境的协同育人,这是具有一定意义的。笔者在有机化学课程思政建设过程中,为了突出有机化学育人方向与学校办学的特色,将思政元素的融入点与科技文化、校史文化、农业文化相结合(如表1所示),甚至还对在竞赛活动、科学研究、创新创业等方面所取得的突出成绩进行案例组织,使案例更加“接地气”,强化榜样学生的引领作用,鼓励学生向优秀的同学学习,引导学生立志投身中华民族伟大复兴的建设。

(三)注重育人需求,设计服务于专业课程教学的课程思政案例

1.根据专业特色,找准与专业相关的思政案例

对不同的专业,找准教学案例中相应的思政融入点,增强学生的学习兴趣。比如对于环境专业,可在不饱和烃章节中引入“水立方”的新型轻质材料——乙烯-四氟乙烯共聚物,增强学生的环保意识;对于食品安全专业,可在羧酸章节引入“毒淀粉”事件,培养学生的社会主义核心价值观。对于制药专业,在对映异构体的学习中引入“反应停”事件,教育学生秉承严谨治学的科学态度;在醛酮章节可以引入我国著名有机化学家黄鸣龙的事迹,培育学生的爱国情怀。对于生物科学等专业,可介绍我国诺贝尔奖获得者屠呦呦成功提取青蒿素,培养学生锲而不舍的科学探索精神。

2.根据专业需求挖掘服务于专业课程教学的课程思政案例

随着“四新”和“双一流”专业建设的发展,各专业对人才培养的要求也更为细致,比如新工科的工匠精神、新农科的“三农”情怀。在有机化学的课程建设过程中,教师可精选一些具有教育意义的案例(如绿色农药、先进材料),挖掘这些案例中蕴含的工匠精神。对于“三农”情怀,可以借助科技服务“三农”的典型案例(如“水稻之父”袁隆平的事迹、植物专家中正大学首任校长胡先骕的事迹以及地区科技特派员的作用),展现以“三农”为核心的创新活动,阐述科技力量在新农村、新农业发展中的地位。

(四)强化教师引领,优化有机化学课程思政育人模式

1.充分发挥教师的引导作用

作为有机化学课程思政的施教者,教师必须具有坚定的政治信念,紧跟国家发展形势,具备研究和实践经验以及学科交叉背景或能力。在课程建设中,通过课程思政教学团队建设、教学评比活动和树立模范等激励方式,激发教师教育强国的责任感和担当精神,强化教师的思政教学能力;通过加强师生交流,帮助学生理解有机化学课程思政教育的必要性和重要性。

此外,强调科研反哺教学的作用。通过介绍与学生专业背景相关联的科研项目或科技活动案例,激发学生的学习兴趣,引导学生端正科研态度和培养创新精神。例如,向环工专业的学生介绍相关科研课题——利用水稻秸秆转化成清洁能源从而替代化石燃料,并引导学生课后结合自己的专业,围绕“环境与能源”的主题,思考了解能源安全对国家的意义,还有哪些清洁能源,以及变废为宝的科学研究事例,拓宽学生知识面,促进学生爱学、好学以及增强其社会责任感。

2.改变传统的教学方式

为了尽可能营造浓厚的课程学习氛围和提升学生参与度,教学团队常常通过专题讲座、人物微视频、有趣的实验演示、翻转课堂、线上线下研讨等方式开展集讲、做、演、查、论为一体的综合式教学,结合精心准备的课程思政设计,在轻松愉快的氛围中渗透课程思政教育,部分示例如表2所示。此外,还开展了一些角色变换的“思政教学小课堂”,让学生讲有趣的思政案例(课前讲5~8分钟),使学生更多参与到有机化学课程思政的建设和学习中,极大地提升学生的学习兴趣和认知水平。

3.完善教学评价体系

常规的教学评价难以真实反映思政育人的成效,而多元化、全程性评价或许是更科学的评价方式。教学团队采用教学评价多元化模式,基于政治觉悟、科研素质能力、留省就业、企业性质等方面进行诊断性、形成性和终结性评价,综合分析和评价学生的学习主动性、课程自信心、专业热爱度、专业操守以及个人学业与社会发展的关系,而不是局限在课程的考试成绩上。此外,对于教学期间发生的热点或与专业密切关联的时事开展专项问卷调查,通过调查分析学生的情感、态度及价值观和不同对象调研结果的对比,评价课程思政的育人效果。

二、教学效果

通过探索与实践,建立了思政素材信息库,并以此为基础,逐渐形成以融合文化和学校办学理念为特色的课程思政建设模式,提高了教师的教学创新水平,拓宽了学生的思维和视野,提升了有机化学课程思政的育人效果。近年来,教学团队获青年教师省级教学竞赛奖1 项、校级教学创新大赛奖7项,立项有机化学金课、思政示范课程等精品课程4门,主持省级教研项目6 项(其中重点2 项)、校级课程思政项目1 项,以第一作者身份发表教研论文12 篇。在人才培养效果方面,首先是学生学习积极性明显增强,学生的自主学习能力得到稳步提升,成绩也稳步提升,寒暑假留校参与科研训练和社会实践的人数逐年攀升。以应用化学专业为例,近3年获批 9 项国家级和4 项省级的大学生创新创业训练项目;获各类赛事奖80 余项(A类赛事奖20 余项、国家级奖励3 项),在核心期刊等重要期刊发表论文30 余篇,申请专利6 项。值得注意的是,无论赛事参与人数还是成果档次,均较3年前有明显提升。其次,学生对专业的“农”化更加认可,积极开展涉农的社会实践和调研,在德育方面也取得较好的提升效果,获得省级“优秀共青团员”和“红色班集体”等荣誉称号10 余项。此外,学生在升学和就业方面也呈良好态势,其中动物科学、生物工程、应用化学等专业的考研升学率逐年提升,就业率也呈现逐年攀升势头(个别专业在90%以上),部分学生深入农村基层,为乡村振兴做贡献。当然,在教学过程中也发现了一些不足。比如,收集的素材较多,但缺乏名师指点,部分案例思政育人寓意总结往往不够到位;课程思政育人的评价体系还不够完善,众多课程都在开展思政育人,育人理念也未必能聚焦。庆幸的是,上述问题可以通过教师多参与课程思政培训、向名师专家学习、加强课程建设交流等途径,结合教师自身的努力,在一定程度上得以解决。

三、结语

围绕有机化学课程思政建设与教学实践,从挖掘思政素材、建设课程思政素材库、优化育人模式等方面进行了探索与研究。教学团队在课程教学过程中融入科技文化、红色文化、校史文化,创新了思政教学理念,增强了学生的专业自信、学习激情和学习动力,学生学习成绩稳步提升,其分析和解决问题的能力也得到提高,在一定程度上提升了有机化学课程育人效果。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 尹雪娜,杨珊珊,徐丹.“课程思政”的思考与探索:以有机化学为例[J].大学教育,2019(12):96-98.

[2] 缪煜清.在化学课程思政中融入中国传统思想文化教育的途径[J].高教论坛,2020(5):20-23.

[3] 万福贤,王振涛,高吉刚,等.立德树人理念下农科有机化学课程思政教学模式的探索与实践[J].大学化学,2021,36(3):190−196.

[4] 韩冰,李建鹏,惠永海,等.教学课程与思政教育知识构建的探析:以制药工程专业有机化学课程为例[J].化工高等教育,2021,38(1):78-82.

[5] 王丽,潘虹,刘大颖.有机化学课程思政教学实践[J].化学教育(中英文),2022,43(18):58-63.

[6] 郭玲香,杨洪,赵红,等.有机化学课程思政的教学设计与探索[J].化工高等教育,2021,38(4):65-67.

[7] 郑大锋,胡建强,罗迎春,等.“双一流”高校化工专业课程思政建设探索与实践:以华南理工大学化学工程系为例[J].化工高等教育,2023,40(2):48-52.

[8] 王启宝,刘骞,王立艳,等.煤炭行业特色高校有机化学课程思政教学设计与实践[J].大学化学,2022,37(10):188-193.

[9] 潘长多,于金涛.《有机化学》人名反应的思政元素挖掘及实践[J].云南化工,2022,49(9):140-142.

[责任编辑:庞丹丹]