“双碳”视域下燃气输配课程思政与教学改革探索

作者: 陈亮 王茂 甄树聪

[摘 要]随着我国“双碳”目标的不断推进,如何培养优秀的“双碳”人才成为各高校亟须解决的难题。为了提高学生绿色低碳、生态文明意识,该文以建筑环境与能源应用工程专业核心课程燃气输配为载体,针对课程思政教学现存问题,探讨课程思政、专业知识和“双碳”目标有机融合的方案,从课程思政的建设目标、教学内容、教学模式、教学评价体系和元素挖掘等方面探讨改革举措,提升课程教学质量,为实现“双碳”目标提供人才保障。

[关键词]“双碳”;建筑环境与能源应用工程;燃气输配;课程思政;教学改革

[中图分类号]G641 [文献标识码]A [文章编号]2095-3437(2024)12-0078-05

随着全球气候变化和环境恶化问题的日益加剧,可持续发展已经成为全球共识。2020年9月,习近平总书记在联合国大会上正式提出“双碳”目标[1],这表明全社会各领域都将面临一场广泛而深刻的系统性变革。2022年4月,教育部印发了《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》[2],明确了“将绿色低碳理念纳入教育教学体系”“加快碳捕集、利用与封存相关人才培养”“加快传统能源动力类、电气类、交通运输类和建筑类等重点领域专业人才培养转型升级”等作为重点任务。因此,在此背景下,高校应主动将“双碳”理念与实践融入课程教学的全过程,更新优化育人体系[3],培养可以胜任生态文明建设工作的“双碳”人才。

燃气输配是建筑环境与能源应用工程专业(以下简称建环专业)的一门具有较强系统性、实践性的专业核心课,与我国能源发展、居民生活质量和环境可持续发展有着紧密的联系。随着“双碳”目标贯彻实施的推进,中国能源已进入增量替代与存量替代并存的发展阶段,天然气将在能源转型过程中发挥重要支撑作用[4]。因此,在“双碳”这一宏观背景下,燃气输配课程思政建设和教学改革显得尤为迫切和重要,应紧密围绕“双碳”目标,结合国家战略和专业教学内容,引导学生深入理解国家能源安全和气候变化的双重挑战,树立低碳发展和绿色生活的理念。

因此,本文拟结合“双碳”背景,对燃气输配课程思政的建设目标、教学内容、教学模式、教学评价体系和元素挖掘的改革进行思考和探索,探讨“双碳”时代下建环专业综合创新人才培养新模式,为中国生态文明建设培养合格人才。

一、传统建环专业课程思政教学存在的问题

(一)课程教学方式较为单一

传统建环专业课程的教学方式往往比较单一,主要采用以单向知识传授为主的灌输型课堂讲授模式[5-7],容易抑制学生的学习热情与兴趣,影响学生创新思维与探索精神的培育效果,难以实现知识传授和价值引领相统一[8]。

(二)与专业知识融合度不够

建环专业部分专业课的思政教学存在着强行融合、表面化处理、形式主义等问题[6,8],挖掘的部分思政元素与专业课程的知识点联系不够紧密,使得思政教学未能做到潜移默化,且容易引起学生的反感[7]。

(三)思政元素挖掘模式单一

教师根据课程特点并从自身认知角度挖掘思政元素是目前课程思政元素挖掘的主要方法之一[9-11],但这对专业课教师的课程思政认知要求比较高,并且其所挖掘的思政元素可能存在难以与学生产生共鸣的问题,从而会影响思政教学的效果。

(四)思政教学效果难以量化

课程思政内容的持续优化离不开思政教学效果的准确评价,但目前思政教学的考核评价方式往往缺乏系统性和科学性,容易偏离思政教学目标,存在思政教学效果反映不准确等问题[6]。

(五)缺乏“双碳”目标时代特色

“双碳”目标已成为建环专业课程思政教学的显著时代特色,核心课程的教学应致力于服务“双碳”目标[12]。然而,作为建环专业的一门专业核心课程,燃气输配课程思政建设未能与“双碳”目标紧密结合[5,13],不利于学生树立节能减排和绿色低碳的理念,且德育实效性不足。

二、“双碳”目标融入燃气输配课程教学的思路

(一)低碳优势与减排相结合

燃气输配课程教学应重点讲授天然气较之其他化石能源在碳排放上的优势,宣讲我国能源转型相关政策,让学生准确把握“双碳”目标下我国能源转型路径,使学生更好地了解本课程对国家“双碳”目标实施的重要性,激发学生学习热情,增强学生使命感。

(二)系统优化与节能相结合

在燃气输配系统中,通过系统优化可以实现能源高效利用,降低能耗,减少碳排放。教学内容可融入系统设计、运行等相关节能新技术,包括但不限于管网压力调整、压缩机站能效管理、液化天然气冷能利用、大数据分析优化等,引导学生掌握系统分析和优化的方法。

(三)开采技术与减碳相结合

天然气的开采和处理过程是燃气输配课程中不可或缺的部分。这个教学内容可融入新型低碳开采技术以及二氧化碳捕集、利用与封存技术等,教导学生如何评估和应用这些技术,以减少天然气开采和输配过程中的碳排放,使学生了解低碳开采和封碳技术在燃气行业中的重要性和应用前景。

三、“双碳”视域下燃气输配课程思政的教学实践

(一)改革思政建设目标,培养新时代“双碳”人才

新时代背景下,“双碳”已成为我国的重大战略,这给燃气输配行业专业人才培养提出了新的挑战。鉴于此,本文对课程思政建设目标进行优化,旨在培养具备环境保护意识、创新思维能力、职业道德、社会责任感以及国际视野、跨文化素养的新时代“双碳”人才。

强化环境保护意识:培育学生低碳环保和生态文明意识,让他们深刻理解节能减排的重要性,引导他们积极参与生态文明建设。

提高创新思维能力:培养学生的发散性思维,提高其创新思维能力,使其具备在燃气和暖通行业进行创新的能力,为行业发展注入新的活力。

培养职业道德和社会责任感:引导学生树立正确的人生观和价值观,提高职业道德素质,明晰肩负的责任与使命,为社会高质量发展和人民美好生活作出贡献。

开拓国际视野,提升跨文化素养:提升学生的跨文化沟通力、国际理解力和全球胜任力,使其能够在全球“双碳”背景下具有一定的竞争力。

(二)优化思政教育内容,培养生态文明意识

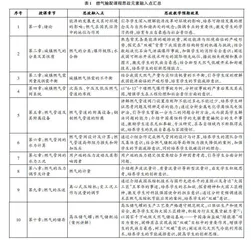

课程思政不是课程和思政的简单相加,而应结合课程具体特性进行深入挖掘,确保思政元素与知识点紧密联系,实现思政教育的“润物细无声”。燃气输配课程的主要内容涉及如何通过输配系统将燃气输送至众多家庭,学习并掌握燃气输配系统的原理、设计、运行以及维护。因此,燃气输配课程的核心思政元素应涉及能源战略、安全生产和环境影响。这些思政元素中所包含的“双碳”背景下能源供给侧结构性改革、国家能源安全、低碳能源、节能技术等,均为社会广泛关注的焦点。在进行课程思政教学时,应根据每一章节的知识点特征,有针对性地挖掘思政元素,以实现知识传授与思政教育的有机融合。燃气输配课程各章节的思政元素如表1所示。

(三)双向挖掘思政元素,建设多维度高质量思政库

课程思政元素的挖掘和思政库的建设是一项系统性工程,需要教师与学生共同参与。应从教师和学生两个角度进行思政元素的挖掘,并持续优化课程思政库(见图1)。一方面,教师应通过提升个人的思想政治素养,结合专业知识与社会主义核心价值观以及优秀传统文化传承和生态文明教育要求等进行挖掘。学生则可通过网络资源、社会实践、论坛讨论等方式参与思政元素的挖掘,以确保思政资源库资源来源更全面更有代表性。另一方面,通过将思政元素融入课程教学,学生对思政元素进行评价,淘汰那些联系不紧密、教学效果不佳的思政元素,以确保思政资源库元素的质量。

(四)选用多元化教学方式,提高思政教学效果

为使学生更好地适应“双碳”背景下燃气行业所面临的机遇和挑战,专业课程的教学应特别注重提升学生自主学习、主动思考、探究和创新的能力。因此,本文对燃气输配课程的传统教学模式进行了优化和调整,目的是提高学生对课堂教学活动的参与度,激发学生学习的兴趣和积极性,使学生更好地理解和应用所学知识,提高课程思政教育的实效性。其具体教学方式见表2。

(五)多元化评价体系,准确评估教学效果

单一的评价方式难以准确且客观地反映课程思政教学的效果。鉴于此,本文结合燃气输配课程的特点,建立了以学生、教师为主体的过程性评价、形成性评价和终结性评价相结合的多元化思政教学效果评价体系,具体如图2所示。

学生的思政学习效果考核包括考核和评价。以形成性评价动态衡量学生在思政教育、绿色低碳意识、生态文明教育和社会责任感等方面的知识掌握和素质培养情况,发现并纠正教学过程中的问题,以终结性评价分析教学目标的最终达成情况。需要强调的是,教师必须审核并确保学生自评和互评的客观性和公正性。

教师的教学评估主要侧重于形成性评价,并辅以终结性评价,课后采用二维码匿名问卷调查形式,收集学生对本次课程教学过程的评价反馈,并结合教师自评及专家督导,为教师的发展和思政教学质量的确保提供有效的意见和建议。

四、结语

本文主要探讨了将国家“双碳”目标融入燃气输配课程思政教学,将燃气的低碳优势与减排相结合、输配系统的优化与节能相结合、燃气的开采技术与减碳相结合,对课程思政的建设目标、教学内容、教学模式、教学评价体系和元素挖掘等方面的改革进行探索,不仅能帮学生更好地理解专业知识,而且有助于学生深刻理解课程知识对国家能源安全、生态文明建设和人民美好生活的重要意义,有助于学生树立绿色低碳意识,积极响应国家生态文明建设号召。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 习近平. 坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界:在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话[EB/OL].(2020-09-22)[2024-01-15]. https://www.ccps.gov.cn/xxsxk/zyls/202009/t20200922_143558.shtml.

[2] 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》的通知[EB/OL].(2022-04-24)[2024-01-15]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202205/t20220506_625229.html.

[3] 巨福军,郑慧凡,杨凤叶,等.双碳背景下能源类专业课程思政育人体系构建[J].中国教育技术装备,2023(19):70-72.

[4] 李峰.碳中和背景下“十四·五”时期燃气行业发展趋势[J].油气储运,2022,41(3):256-263.

[5] 朱彩霞,王聪民,马富芹.工程认证背景下燃气输配课程改革与探索[J].中国教育技术装备,2021(6):82-84.

[6] 赵炎,王永乔,邱金亮.“双碳”背景下建筑环境学课程思政教学改革探索[J].科教文汇,2023(17):143-147.

[7] 陈曦,杨柳,刘杨,等.建筑环境与能源应用工程专业基础课程教学的调查与分析[J].现代职业教育,2023(21):113-116.

[8] 姚丽,张琳邡,刘丰榕.应用型本科制冷技术课程课程思政实践探索[J].中国现代教育装备,2023(23):114-116.

[9] 翁庙成,刘方.专业基础课程思政元素融入式教学探索:以建筑环境与能源应用工程专业“流体力学”课程为例[J].教育教学论坛,2023(48):44-49.

[10] 王欢,丁云飞,吴会军,等.《热质交换原理与设备》课程思政教学设计与实践[J].制冷,2023,42(1):84-86.

[11] 张仙平,陈晓鸽,段敬民,等.传热学课程思政建设方案与教学设计[J].中原工学院学报,2023,34(4):79-85.

[12] 王峰,孙春艳,雷翠红.工科专业课融入课程思政的教学改革与实践:以建环专业“供热工程”课程为例[J].教育教学论坛,2023(35):97-100.

[13] 张旭,康利改.基于服务质量差距模型的“燃气输配”课程思政教学实践研究[J].西部素质教育,2023,9(14):42-45.

[责任编辑:庞丹丹]